Remerciements

L’auteur remercie chaleureusement les deux évaluateurs anonymes et les deux membres du comité de rédaction de Mondes en décroissance pour leurs commentaires et suggestions sur des versions successives de l’article ayant permis d’en enrichir significativement le contenu sur de nombreux points.

Introduction

Préparée dans le cadre d’un forum international sur la qualité de l’environnement, tenu en mars 1966 à Washington DC, une contribution de l’anglo-américain Kenneth Boulding introduisant l’image du « vaisseau Terre » (spaceship Earth) a eu une influence profonde sur une grande partie des réflexions relatives au devenir de l’économie mondiale et aux enjeux du développement durable dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles. Kenneth Boulding, né en 1910 et disparu en 1993, est un chercheur aux multiples casquettes : économiste, théoricien des systèmes, philosophe... et poète. Diplômé de l’Université d’Oxford et président de l’American Economic Association, il a enseigné dans plusieurs universités en Écosse et aux États-Unis, conservant tout au long de sa vie la même vision des comportements humains, intégrés dans un système interconnecté dont la dimension écologique représente une composante essentielle. À ce titre, si Kenneth Boulding est un précurseur des approches en termes de recyclage et de gestion optimale de ressources limitées, son apport ne peut laisser indifférents les chercheurs travaillant sur la question de la décroissance. Le débat est ouvert, et plus que jamais d’actualité, au moment même où Latouche (2023, en ligne) note que le « grand récit d’émancipation par l’alternative décroissante a du mal à s’imposer ».

Sur la période allant de 2005 à 2020, Fitzpatrick et al. (2022) notent une véritable « explosion » de la littérature consacrée à la décroissance puisque, à partir de bases de données pertinentes, les auteurs identifient 1 166 contributions sous forme d’articles, d’ouvrages, de chapitres d’ouvrages et de thèses de doctorat, et parmi ces contributions, 446 font référence à plus de 500 propositions politiques spécifiques. L’agenda est particulièrement fourni, ce qui conduit Fitzpatrick et al. (2022) à le diviser en treize thèmes relatifs à l’alimentation, la culture et l’éducation, l’énergie et l’environnement, la gouvernance des chaînes de valeur, les indicateurs de décroissance, les inégalités, la finance, la production et la consommation, la science et technologie, le tourisme, le commerce, l’urbanisme, et finalement, le travail. Il serait donc trompeur d’écrire que le thème de la décroissance est ignoré des travaux académiques, et cela s’avère encore plus vrai si l’on s’appuie cette fois sur les travaux recensés par Google Scholar. À partir du mot-clé « degrowth », ce sont plus de 15 000 travaux qui y apparaissent sur la période allant de 2005 à 2020. Or, en y ajoutant « Kenneth Boulding », le chiffre tombe à moins de 600 travaux (pour 2 400 travaux quand sont associés « degrowth » et « Georgescu-Roegen »). Dit autrement, Kenneth Boulding semble rester encore dans l’ombre, et s’il n’est pas méconnu des chercheurs travaillant sur la décroissance, son influence demeure limitée.

Pourtant, avec sa contribution intitulée « The economics of the coming spaceship Earth » (1966), Kenneth Boulding explore deux visions économiques du monde sur le registre de la métaphore qui posent explicitement la question d’une croissance infinie dans un monde fini, qui sera d’ailleurs reprise par Nicholas Georgescu-Roegen (Ferrari, 2023). La première vision s’appuie sur la présence de ressources illimitées de sorte que, si les Humains épuisent les ressources disponibles à un endroit, ils en trouveront aisément d’autres ailleurs pour poursuivre l’aventure. La seconde vision s’appuie à l’inverse sur la finitude des ressources que les Humains doivent apprendre à gérer avec parcimonie et à partager équitablement. Kenneth Boulding construit son raisonnement sur les principes de la thermodynamique en discutant de la pertinence des systèmes fermés vs. ouverts. Pour finir, dans sa contribution de 1966, il affirme avec vigueur que la Terre ressemble davantage à un système fermé pour lequel la nécessité première est d’envisager ‒ de formaliser ‒ des limites dans l’organisation des processus industriels et logistiques. Même s’il faut se méfier des métaphores, parfois trompeuses écrit-il, Kenneth Boulding considèrera quelques années plus tard que le vaisseau Terre est une métaphore puissante dont la vertu essentielle est de mettre l’accent sur la petitesse et les limites des ressources de la Terre, et par voie de conséquence, sur la nécessité d’éviter les conflits destructeurs desdites ressources (Boulding, 1980).

Dans une précédente contribution, Victor (2015) a brillamment retracé la carrière et les publications de Kenneth Boulding. L’objectif n’est pas ici d’en proposer une pâle copie mais plutôt de souligner en quoi nous sommes en présence d’une avancée significative pour comprendre des enjeux sociétaux et environnementaux dont l’importance ne cesse de croître, notamment en matière de circularité ; le récent éditorial, particulièrement incisif, de Vivien (2020) en constitue un vibrant témoignage. Pour cela, le présent article1 sera organisé en quatre sections. Dans une première section, nous soulignons combien Kenneth Boulding fait prendre conscience d’une finitude qui condamne les Humains à être les prisonniers du vaisseau Terre, une expression qu’il emprunte d’ailleurs à d’autres auteurs. En bref, il faut penser notre planète en termes de système fermé, comme l’indique la deuxième section, au sein duquel les ressources s’épuisent lentement mais sûrement ; dans un esprit à la fois pédagogique et provocateur, Kenneth Boulding manie avec dextérité l’art de la métaphore en comparant l’économie du cow-boy à l’économie de l’astronaute. Si de nombreux travaux ont repris et commenté les deux images, au demeurant très médiatiques, la troisième section souligne qu’elle sous-tend l’urgence de penser un nouveau paradigme dans lequel priment notamment des questions de circularité. Il n’en reste pas moins que l’analyse de Kenneth Boulding est contestée par certains, en étant mise à l’épreuve des faits, entre autres dans le cadre du projet Biosphère II, comme l’indique la quatrième section.

Prise de conscience de la finitude

Au début des années 1960, alors que la guerre froide fait rage entre les États-Unis et l’URSS, la course à l’espace commence à battre son plein entre les deux super-puissances, avec une véritable obsession géopolitique : être le premier à faire marcher un homme sur la Lune (Collins, 1999). Il est vrai que la rapidité des progrès scientifiques, tant en ingénierie industrielle qu’en informatique, permet alors d’envisager de manière réaliste la conquête de cette « nouvelle frontière », pour reprendre le discours fameux du président John Kennedy lors de son investiture à la convention du Parti Démocrate en juillet 1960. C’est dans ce contexte aux facettes contrastées, associant foi scientiste (aveugle ?) dans l’avenir et peur viscérale de l’apocalypse nucléaire, que Kenneth Boulding publie au milieu des années 1960 un essai majeur au titre surprenant, voire iconoclaste : « The economics of the coming spaceship Earth » (Boulding, 1966). Cet essai s’inscrit dans la lignée directe d’une conférence donnée à la Washington State University en mai 1965, mais aussi d’un ouvrage publié au début 1964 : The meaning of the twentieth century (Boulding, 1964/2021). Kenneth Boulding y décrit la « grande transition » dans laquelle l’Humanité est engagée vers des systèmes à dominante industrielle sur lesquels pèse la menace d’un échec en cas d’usage immodéré des ressources naturelles, en particulier des combustibles fossiles.

Trois ans avant que l’astronaute américain Neil Armstrong ne pose le pied sur la lune, et six ans avant la publication du rapport pour le Club de Rome de Meadows et al. (1972), l’essai traite des limites physiques de la croissance économique à l’échelle mondiale. Kenneth Boulding s’attaque frontalement à la croyance que les ressources sont illimitées, et donc à l’idée que la consommation et la production de biens peuvent être envisagées sur un horizon infini. En 1973, il prononcera d’ailleurs devant le Congrès américain sa fameuse phrase qui a fait le tour du monde… et d’Internet : « Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste » (U.S. Congress, 1973, p. 248). L’argumentation critique se fonde sur les principes de la thermodynamique, à l’instar de l’approche de Georgescu-Roegen (1971/2014), en discutant des systèmes fermés et des systèmes ouverts relatifs à la matière, à l’énergie et à la connaissance. Kenneth Boulding soutient que la Terre s’apparente à un système irrémédiablement fermé et qu’il est donc nécessaire de prendre en considération les limites relatives aux entrées et sorties dans le fonctionnement des processus de production et de consommation. On peut donc affirmer que la finitude terrestre est (enfin) reconnue comme une réalité économique. Ceci pourrait apparaître aujourd’hui comme un truisme, mais au moment où Kenneth Boulding émet cette idée, elle est largement révolutionnaire, ou pour le moins hétérodoxe.

Si la richesse de la pensée de Kenneth Boulding à travers l’image du vaisseau Terre est peu contestable, il serait maladroit de ne pas indiquer les nombreuses sources d’inspiration directe ou indirecte dont elle a bénéficié, mais sans que l’on puisse savoir si elles ont eu ou non un impact significatif lors de l’écriture de « The economics of the coming spaceship Earth ». En effet, cette contribution comprend seulement quatre références bibliographiques relatives à l’économie politique et à la théorie des systèmes, et aucune à des travaux ayant explicitement fait référence au vaisseau Terre avant 1966. Pourtant, dès le XIXe siècle, la métaphore du vaisseau Terre est évoquée par George (1880/1979, p. 243) lorsqu’il écrit : « C’est un vaisseau bien approvisionné que celui sur lequel nous naviguons dans l’espace ». L’idée est si séduisante qu’elle est reprise par George Orwell dans La route de Wigan Pier (Orwell, 1937/2001), certes moins connu que l’iconique 1984, publié en 1949, mais dont l’ancrage politique est au moins aussi fort puisqu’il s’intéresse aux conditions de travail éprouvantes des mineurs et, plus largement, à la situation sociale de l’Angleterre d’avant la Seconde Guerre mondiale. Or, dans La route de Wigan Pier, George Orwell décrit le monde comme un « radeau voguant dans l’espace », et dont la survie dépend du fait que chacun fasse sa part du travail et reçoive en retour un salaire équitable.

C’est toutefois le 9 juillet 1965 que l’expression « vaisseau Terre » fait une apparition remarquée dans un célèbre discours prononcé par Adlai Stevenson devant le Conseil Économique et Social des Nations Unies, à Genève. Ancien gouverneur de l’Illinois, avant d’être candidat (malheureux) à la présidence des États-Unis, Adlai Stevenson est convaincu que nous vivons désormais, et de manière irréversible, dans un monde technologiquement avancé et de plus en plus mondialisé. L’Histoire lui donnera d’ailleurs raison avec le triomphe du capitalisme financier à partir des années 1980. Alors que la technologie permet de dépasser nos limites physiques en ce qui concerne la communication, la mobilité et la consommation, un raisonnement au demeurant repris par le sociologue canadien Marshall McLuhan dans son approche du « village planétaire » (McLuhan et Powers, 1989), Adlai Stevenson regrette que les Humains aient tendance à oublier qu’ils ne sont que de minuscules voyageurs sur une toute petite boule de roche flottant dans l’espace et disposant de ressources limitées :

Nous voyageons ensemble, passagers d’un petit vaisseau spatial, dépendant de ses réserves vulnérables d’air et de sol (…), préservés de l’anéantissement uniquement par le soin, le travail et, je dirai, l’amour que nous donnons à notre fragile vaisseau. Nous ne pouvons pas le maintenir à moitié riche et à moitié pauvre, à moitié confiant et à moitié désespéré (…). Aucun bateau, aucun équipage ne peut voyager en toute sécurité en présence de contradictions aussi majeures. De leur résolution dépend notre survie à toutes et tous (cité par Raven [2019], p. 12).

Amie proche d’Adlai Stevenson, l’économiste britannique Barbara Ward reprend l’image du vaisseau Terre dans un livre publié un an après le discours de Genève (Ward, 1966). Elle y développe l’idée clé que l’espèce humaine doit impérativement faire des enjeux environnementaux l’une de ses préoccupations centrales afin d’assurer sa survie. Barbara Ward devient ainsi l’une des principales inspiratrices de ce que l’on dénommera plus tard le courant du « développement durable » ; elle établit notamment un lien explicite entre la répartition équitable des richesses entre les Humains (économie) et la préservation des ressources naturelles (écologie). Cela la conduira à corédiger le rapport Only one Earth pour la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain à Stockholm en 1972 (Ward et Dubos, 1972/1983), en s’inscrivant en continuité avec la prise de parole du Secrétaire général des Nations Unies, qui n’hésitera pas à évoquer le vaisseau Terre lors de la Journée de la Terre du 21 mars 1971 :

Qu’il n’y ait que des jours de la Terre paisibles et joyeux à venir pour notre beau vaisseau Terre alors qu’il continue à tourner et à tourner en rond dans l’espace glacial avec sa chaude et fragile cargaison de vie animée (cité par Fletcher [2014], p. 24).

Il est par conséquent possible d’identifier de multiples « traces » d’une prise de conscience de la finitude terrestre dont Kenneth Boulding va proposer une sorte de géniale synthèse en mobilisant pour cela une démarche métaphorique. L’image du vaisseau Terre est certes elle-même une métaphore, mais elle ne donne pas suffisamment à voir les enjeux de la finitude terrestre en matière de gestion de ressources rares et limitées. Si Kenneth Boulding ne parle jamais explicitement de décroissance, en revanche, il souligne les évidentes impasses d’une croissance infinie ‒ de la production et de la consommation ‒ dans un monde fini. Son souci pédagogique le conduit à comparer le monde d’avant et le monde d’après en mobilisant deux images qui « parlent » à ses lecteurs américains, témoins de la course à la Lune initiée par le président John Kennedy tout en étant bercé depuis leur enfance par les mythes associés à la conquête de l’Ouest. Pour Kenneth Boulding, deux archétypes s’affrontent ainsi : l’économie du cow-boy, d’un côté ; l’économie de l’astronaute, de l’autre.

La double métaphore et sa source principale d’inspiration

Comme indiqué précédemment, au moment où Kenneth Boulding publie « The economics of the coming spaceship Earth », nous sommes au cœur des années 1960. De nombreux mouvements culturels et sociétaux émergent, dont ceux consacrés à la protection de l’environnement (en avril 1961, à l’initiative de biologistes britanniques, est notamment créé le World Wildlife Fund [WWF]). En bref, il s’agit d’années fécondes pendant lesquelles les progrès scientifiques s’entrechoquent avec une réelle prise de conscience écologique, même si les années 1930 ont déjà vu émerger la notion d’écosystème s’intéressant aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie, notamment sous l’influence des travaux de Tansley (1935). Les années 1960, que l’on pourrait qualifier ici de « disruptives », donnent ainsi l’occasion à Kenneth Boulding de s’interroger sur nos futurs possibles. Si, comme indiqué précédemment, il est impossible d’identifier la réelle influence de penseurs ayant introduit le concept de vaisseau Terre sur la contribution de 1966, en revanche, l’héritage de Richard Buckminster Fuller semble aujourd’hui incontestable.

Influence de Richard Buckminster Fuller

Richard Buckminster Fuller (1895-1983) est né à Milton, dans le Massachusetts. Par deux fois étudiant de l’Université Harvard (et exclu par deux fois pour manquement aux obligations académiques), il finit par rejoindre la réserve navale américaine en 1917, avant de connaître une carrière professionnelle peu conventionnelle qui le conduit à être successivement ingénieur, cartographe, architecte, enseignant, éditeur, homme d’affaires avisé et inventeur. Sa principale caractéristique est de penser la science de manière globale pour trouver des solutions aux problèmes posés, réfutant ainsi une spécialisation « en silo ». Ceci le conduit, dès les années 1950, à s’interroger sur la répartition des ressources naturelles dans le monde, telles que le bois, le métal, le charbon et l’eau, sachant qu’elles deviennent de plus en plus rares. Sa position de scientifique iconoclaste est qu’avec une planification adéquate, il serait sans doute possible de développer de nouvelles façons plus efficaces d’utiliser ces ressources naturelles, afin de satisfaire les besoins de tous les Humains. C’est toutefois le fort intérêt porté par Richard Buckminster Fuller aux recherches de l’armée américaine sur « l’écologie des espaces confinés » qui constitue un point de rupture essentiel, comme le note Anker (2010).

Au cœur de la guerre froide, l’une des questions posées est celle de la création et du maintien de conditions de vie satisfaisantes pour des troupes au combat ‒ mais aussi pour des civils ‒ dans des espaces confinés tels que les sous-marins ou les abris antiatomiques. Avec l’avancée de la conquête spatiale, la question s’élargit aux vaisseaux spatiaux eux-mêmes, qui interpellent explicitement sur leur capacité de charge écologique en référence à un nombre donné d’astronautes à leur bord. Selon Anker (2010), les recherches de l’armée américaine ont un impact direct sur la réflexion de Richard Buckminster Fuller, connu pour son goût immodéré pour des expressions-choc marquant les esprits. Au début des années 1960, il introduit ainsi le concept de vaisseau Terre pour décrire notre planète constituée d’Humains qui, comme l’équipage d’un grand navire, doivent travailler ensemble pour en assurer le bon fonctionnement. Véritable humaniste, Richard Buckminster Fuller fait ainsi le tour du monde à de nombreuses reprises, s’adressant à des institutions publiques du monde entier pour tenter de les convaincre que la technologie peut contribuer à améliorer la vie de nombreuses personnes sur la planète (Lorance, 2009).

Lors d’une conférence, Kenneth Boulding fait partie de l’auditoire et il est impressionné à la fois par le discours de Richard Buckminster Fuller et par la pertinence du concept de vaisseau Terre (Vettese, 2020). Il s’en empare avec enthousiasme, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son parcours intellectuel hors normes, foisonnant tant par sa durée que par ses bifurcations, qui transcendent largement les barrières disciplinaires. Dans un très bel hommage, Victor (2015) souligne notamment combien Kenneth Boulding, l’un des pionniers de la pensée écologique, s’est illustré par ses travaux sur les applications environnementales de l’analyse input / output, sur la définition et l’analyse de la croissance verte, ou encore sur les défis insurmontables d’une croissance infinie dans un monde fini. En commettant en 1966 « The economics of the coming spaceship Earth », il poursuit ainsi une œuvre soulignant, depuis son article sur le « Skeleton of science » (Boulding, 1956), l’importance d’une compréhension des interactions entre éléments d’un système pour en comprendre la dynamique. De ce point de vue, la manière de Richard Buckminster Fuller de penser la science de façon globale ne pouvait que le captiver.

De l’économie du cow-boy à l’économie de l’astronaute

Toutefois, Kenneth Boulding va aller beaucoup plus loin dans la réflexion et l’analyse. Déployant un regard rétrospectif, il introduit l’idée originale que l’espèce humaine est en train de passer d’une économie du cow-boy à une économie de l’astronaute. L’économie du cow-boy fait référence, selon Kenneth Boulding, à la manière dont les fameux cow-boys américains se comportaient dans l’Ouest sauvage tout au long du XIXe siècle, et dont de nombreux films hollywoodiens rendent compte dès les débuts du cinéma muet (Le Goff, 2012). Le processus est connu et largement renseigné. Les cow-boys s’installaient quelque part, consommaient sans vergogne les ressources disponibles et, une fois celles-ci épuisées, ils se rendaient à la destination suivante pour répéter l’opération. Dans une telle économie, le monde semble par nature infini aux Humains, et une source de vie inépuisable, quitte à éliminer celles et ceux qui, présents depuis des centaines d’années, avaient pris soin des ressources disponibles en évitant leur usage immodéré (les Indiens d’Amérique en l’occurrence).

À l’économie du cow-boy, Kenneth Boulding oppose astucieusement une économie de l’astronaute, un astronaute qui ne peut compter que sur des ressources limitées lors de l’expédition spatiale à laquelle il participe. Nulle surprise à l’émergence de cette seconde image, alors même que Youri Gagarine (avril 1961) et Alan Shepard (mai 1961) ont été les premiers à voyager dans l’espace, avant qu’Alexeï Leonov (mars 1965) ne réalise une impressionnante sortie extravéhiculaire dans le même espace. Ces évènements médiatiques ont certainement influencé la réflexion de Kenneth Boulding en soulignant la solitude et la dépendance totale des astronautes à des ressources limitées, sans espoir d’aller chercher en dehors de leur micro-écosystème des ressources alternatives pour assurer leur survie en cas de problème technique (ce que démontrera d’ailleurs la catastrophique mission Apollo 13 en avril 1970). Dans « The economics of the coming spaceship Earth », Kenneth Boulding va plus loin en se référant au cas extrême d’une station spatiale mobilisée pour une mission de plusieurs mois, voire plusieurs années.

Dans une telle station, note-il, les astronautes sont confrontés à deux problèmes majeurs : d’une part, ils ne peuvent pas jeter les déchets qu’ils génèrent ; d’autre part, l’acheminement de tout équipement sera très complexe et coûteux. Plus largement, chaque outil, aliment ou matériau devient essentiel, et son bon usage s’avère indispensable à la réussite de la mission et à la survie de l’équipage. C’est précisément pour cette raison que l’organisation du recyclage et de la réutilisation dans l’espace se présente comme une contrainte impossible à contourner. Kenneth Boulding extrapole la situation type d’une station spatiale au cas du vaisseau Terre : comme dans une station spatiale, mais à plus grande échelle, la Terre « transporte » des milliards de vies à travers l’immensité de l’espace dans un système fermé, d’où aucun déchet ne peut sortir et qu’aucune ressource extérieure ne peut alimenter (hormis l’énergie solaire). Autrement dit, nous avons uniquement ce que nous avons, et il est de notre devoir d’Humain de le gérer correctement afin d’assurer le fonctionnement efficient de notre station spatiale en tant que bien commun.

La contribution de Kenneth Boulding date du milieu des années 1960, avant la publication du rapport Meadows et al. (1972) ayant une claire visée heuristique soulignée par Vieille-Blanchard (2023), mais également avant la photographie iconique de la « bille bleue », autrement dit la Terre vue de l’espace, prise le 7 décembre 1972 par l’équipage d’Apollo 17 pour souligner la beauté et la finitude de notre planète (voir l’Illustration 1). On doit par conséquent souligner avec force la préscience de Kenneth Boulding : la réussite de la mission consistant à assurer la survie de l’Humanité dépendra de la mise en œuvre d’une économie circulaire, qui se substitue à l’économie linéaire du modèle du cow-boy. Il s’agit pour Kenneth Boulding d’un modèle d’utilisation des ressources qui doit imiter le fonctionnement cyclique de la nature et dans lequel la réduction des éléments consommés devient une priorité. En d’autres termes, l’urgence est de réduire la production à l’indispensable et, lorsqu’il est nécessaire d’utiliser un produit, de se concentrer sur la réutilisation des éléments qui, en raison de leurs propriétés, ne peuvent pas être rendus à l’environnement. Pour Kenneth Boulding, preuve est faite que la planète ne peut pas supporter une croissance exponentielle infinie, et donc que l’économie du cow-boy doit, une fois pour toutes, être reléguée dans les plaines du Far West du XIXe siècle !

Illustration 1. La Terre depuis Apollo 17 en décembre 1972

Penser un nouveau paradigme

Il y a près de soixante ans de cela, Kenneth Boulding a posé des jalons pour mieux comprendre le fait que les Humains sont collectivement embarqués sur un vaisseau aux ressources limitées pour assurer leur survie à court et moyen terme, mais aussi celle des générations futures. La publication de son essai magistral a sans aucun doute conditionné une grande partie de la réflexion sur l’importance de la durabilité et de l’économie circulaire (Kammer et Christopherson, 2018 ; Hass et al., 2020 ; Lonca, 2020 ; Paché, 2023). On peut parler d’une influence majeure sur la problématique de décroissance pour deux raisons essentielles. Premièrement, Kenneth Boulding insiste fortement sur le fait que la transition vers une économie plus durable exige que l’humanité repense complètement sa relation avec la nature, en ne la considérant plus comme une simple « fournisseuse » de ressources illimitées. Deuxièmement, en tant qu’économiste hétérodoxe (ce qui lui coûtera sans doute l’obtention du pseudo-« prix Nobel » de Sciences Économiques attribué par la Banque de Suède depuis 1969), Kenneth Boulding reconnaît que ce changement implique de manière urgente une transformation profonde dans la manière dont la production et la consommation sont organisées sur les plans industriel et logistique.

Nous n’avons qu’une seule planète à partager avec tous les êtres vivants, et tout ce que nous faisons dépend de ce que cette planète peut fournir et supporter. Comme l’écrira plus tard Berners-Lee (2021), il n’existe pas de planète B économiquement et physiquement accessible, même si certains scientistes égarés caressent le rêve de la trouver un jour sur Mars ou ailleurs, par exemple avec l’exploitation massive de métaux rares contenus dans le sous-sol de la Lune (Paché, 2023). Par conséquent, Kenneth Boulding plaide pour la construction d’une économie singulière des Humains perdus à jamais dans l’espace infini et silencieux. La Terre est un vaisseau aux dimensions réduites et « l’Homme doit trouver sa place dans un système écologique cyclique qui est capable d’une reproduction continue de la forme matérielle, impossible sans apport permanent d’énergie » (Boulding, 1966, p. 7-8). Dans une telle économie, le rendement doit être minimisé au lieu d’être maximisé, en cherchant à maintenir des états stables avec le moins de consommation possible (par exemple, en produisant des objets qui ne s’usent pas rapidement, ce qui rejoint la vision de Georgescu-Roegen [1971/2014]).

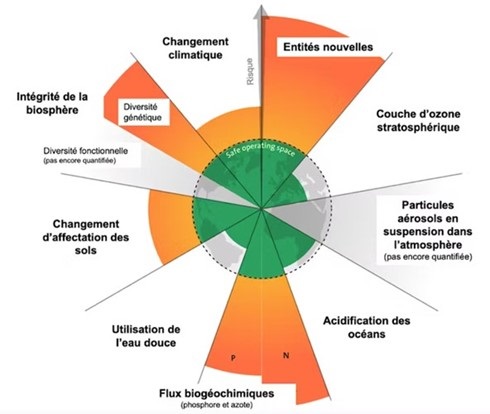

L’essai de 1966 proprement dit, écrit pendant la période de croissance économique exceptionnelle d’après-guerre (les fameuses « Trente Glorieuses »), offre finalement des réflexions stimulantes sur le comportement humain, la société et le bien-être, y compris au niveau intergénérationnel. Le bien-être de chaque individu dépend de la manière dont il s’identifie aux autres, et l’approche la plus satisfaisante est justement celle où cet individu s’identifie non seulement à une communauté existant dans l’espace économique et social actuel, mais aussi à une communauté s’étendant d’hier (le riche héritage de ses ancêtres) à demain (la sauvegarde des intérêts des générations futures). Une telle communauté comprend toutes les formes de vie et toutes les espèces animales, et il est urgent pour Kenneth Boulding que nous vivions toutes et tous en harmonie au sein du vaisseau Terre, recoupant explicitement les propos de Richard Buckminster Fuller. Cette perspective est aujourd’hui illustrée avec les travaux de Rockström et al. (2009) sur les limites planétaires à l’intérieur desquelles l’Humanité pourrait prospérer en toute sécurité. Face aux enjeux environnementaux et à la raréfaction de nombreuses ressources, il s’agit d’un défi majeur dont la connaissance des enjeux est à porter au plus grand nombre, surtout lorsque nous apprenons en septembre 2023 que la limite planétaire sur l’eau douce vient à son tour d’être dépassée (Bartels, 2023).

Illustration 2. Dépassement des limites planétaires : une réalité objective

En se replongeant dans « The economics of the coming spaceship Earth », on constate l’importance implicite du volontarisme, c’est-à-dire la présence d’un pilote du vaisseau Terre qui tienne fermement le cap. La communauté constituée des passagers du vaisseau n’atteindra un haut niveau de bien-être que si des politiques globales sont mises en œuvre pour promouvoir des incitations basées sur des stratégies de recyclage généralisées. À ce titre, il faut reconnaître que l’économie zéro déchet prônée par Kenneth Boulding a ouvert la voie aux approches modernes en termes de circularité et d’écologie industrielle. Bien entendu, il ne faut pas négliger les coûts et les dépenses énergétiques qui seront nécessaires pour mener à bien lesdites opérations de recyclage, ce que Georgescu-Roegen (1975) a souligné à travers sa loi d’entropie en reprochant alors à Kenneth Boulding un optimisme technologique excessif, fondé sur un sous-entendu explicite de capacité illimitée de recyclage des déchets par des processus industriels et logistiques adaptés. D’aucuns reprochent également à Kenneth Boulding le caractère lapidaire du traitement des défis environnementaux auxquels sont confrontés les systèmes économiques modernes, tels qu’évoqués dans son article, et sur lesquels il ne reviendra pas ultérieurement (Spash, 2013). Mais c’est sans doute le projet Biosphère II qui a ébranlé le plus profondément l’édifice scientifique construit par Kenneth Boulding, en mettant en exergue toute la difficulté (impossibilité ?) de penser le fonctionnement d’un système fermé.

Une mise à l’épreuve : retour sur le projet Biosphère II

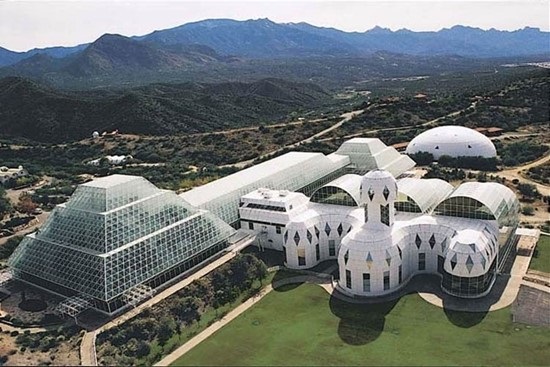

Le projet Biosphère II (Biosphère I étant la Terre elle-même) est lancé à la fin des années 1980 avec l’idée de tester la possibilité de recréer les écosystèmes de la Terre dans un environnement fermé, autrement dit un système fermé pour reprendre la terminologie de Kenneth Boulding, afin d’envisager la vie d’Humains dans l’espace pendant une période prolongée. Il s’agit plus précisément de créer un écosystème autonome capable de produire suffisamment d’air, d’eau et de nourriture pour quelques individus. Construit dans la petite ville d’Oracle, près de Tucson, en Arizona, Biosphère II est paradoxalement le fruit de la volonté d’un riche homme d’affaires américain de l’industrie du pétrole : Edward Bass. S’il cherche des solutions techniques pour « sauver le monde » face à la raréfaction inéluctable des ressources naturelles, Edward Bass reste surtout convaincu qu’existe un marché profitable en matière de création d’écosystèmes autonomes, surtout après l’annonce du gouvernement américain de développer un programme ambitieux de stations spatiales (Walter et Lambrecht, 2004). Force est d’admettre que le tourisme constitue pour Edward Bass un autre marché lucratif que Biosphère II pourrait explorer, ce qui conduit Anker (2010) à ironiser autour d’un « Disneyland écologique ». Facétie de l’histoire, Disney n’a-t-il pas construit un pavillon-attraction au cœur de son parc EPCOT du Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, dont le nom est… Spaceship Earth ?

Illustration 3. Vue d’ensemble de Biosphère II à Oracle

Couvrant un peu plus d’un hectare, les dômes géodésiques de Biosphère II contiennent notamment un désert, un récif corallien, une mangrove, une savane arbustive épineuse et une forêt tropicale humide (voir l’Illustration 3). Bien que Richard Buckminster Fuller soit décédé quelques années avant le début de la construction, la conception angulaire de l’installation fait allusion à son influence en tant qu’architecte. Sur le plan technique, Biosphère II s’appuie sur une double couche de béton séparée par une couche d’acier inoxydable, ce qui la rend totalement hermétique au sol. En outre, elle est également isolée de l’atmosphère terrestre par une structure en verre constituée de 6 500 fenêtres. James Lovelock et Lynn Margulis, à l’origine de l’hypothèse Gaïa considérant que la matière organique, l’air, les océans et la surface terrestre constituent un organisme unique, autrement dit un système complexe (Lovelock et Margulis, 1974), sont des conseillers actifs lors de la construction de Biosphère II. Leur idée-clé est que les organismes créent leur propre climat, ce qui ouvre la voie à l’auto-suffisance totale au sein d’un environnement fermé. La construction respecte à la lettre cette idée d’auto-suffisance, condition essentielle pour démontrer la viabilité d’un système fermé, mais dont les défis technologiques sont redoutables (Allen et al., 2003). Plus largement, indique Höhler (2010), le projet Biosphère II revendique l’héritage de Kenneth Boulding quant au potentiel contrôle des ressources naturelles dans des espaces confinés.

La première mission débute le 26 septembre 1991 avec une équipe de huit personnes, des scientifiques, des médecins et des chercheurs, âgés de 26 à 66 ans. Leur mission est de vivre en autarcie totale, en obtenant toute la nourriture, l’eau et les commodités à l’intérieur de la biosphère, mais aussi en recyclant l’ensemble des déchets. Si l’expérience s’avère être un franc succès dans les premiers mois, la situation se dégrade au bout d’un an. En effet, les niveaux d’oxygène sont devenus si bas qu’il est indispensable d’en injecter depuis l’extérieur par crainte d’asphyxie des résidents de la biosphère. La crédibilité du projet Biosphère II étant alors remise en cause, plusieurs membres du comité scientifique démissionnent, et la mission se termine dans une certaine aigreur le 26 septembre 1993. Une seconde mission sera organisée en 1994 mais tournera court, après six mois, à la suite d’un acte de vandalisme de membres de la nouvelle équipe ouvrant les portes de Biosphère II et violant ainsi le principe d’étanchéité, par conséquent d’environnement (système) fermé. Malgré le battage médiatique, les vastes ressources investies (plus de 200 millions de dollars, soit 500 millions de dollars en 2023), et les conseils avisés des meilleurs spécialistes d’écologie, Biosphère II en tant qu’écosystème peut être considéré comme un échec.

Quels sont effectivement les dysfonctionnements constatés selon Nelson (2018), même si son propos demeure mesuré et « politiquement correct », ce qui est logique pour un homme d’affaires impliqué dans la création et la vente de zones humides artificielles dans le cadre de Wastewater Gardens International ? Comme indiqué, lors de la première mission, le niveau d’oxygène a chuté tandis que le niveau de dioxyde de carbone augmentait en raison de la présence de microbes dans le sol. Le manque d’oxygène a affaibli les huit résidents de Biosphère II avec des symptômes similaires au mal de l’altitude, alors que le déséquilibre atmosphérique tuait les poissons et tous les pollinisateurs. Le taux d’extinction fut extrêmement élevé puisque 19 des 25 vertébrés présents dans Biosphère II périrent, de même que la majorité des insectes. Les seules créatures ayant prospéré étaient envahissantes, entraînant la présence grandissante d’essaims de fourmis et de cafards. Enfin, l’eutrophisation a progressivement dégradé la qualité de l’eau. D’une certaine manière, Biosphère II a réussi à imiter le système terrestre en ce sens qu’il a involontairement encapsulé la crise environnementale dans un espace réduit occupé par quelques individus.

Bien que la seconde mission ait été plus réussie que la première (certains écosystèmes ont perduré dans de bonnes conditions), mais beaucoup plus brève dans le temps, à aucun moment les résidents de Biosphère II ont pu subvenir à leurs besoins vitaux de manière totalement auto-suffisante. En bref, les astronautes chers à Kenneth Boulding n’auraient pas survécu bien longtemps dans cet environnement fermé. Adoptant un regard distancié et critique sur ce qu’il serait possible d’appeler un « délire pré-muskiste », Quesne et Vivien (2001) considèrent que Biosphère II s’inspire directement du technological utopianism à l’américaine, avec une logique d’arrachement voulu à un monde ancien dégradé « que l’on abandonne pour fonder une société parfaite dans un monde qui n’aurait pas été marqué par la catastrophe » (Quesne et Vivien, 2001, p. 156-157). Non sans humour, que nous pourrions certainement partager, ils suggèrent un parallèle avec la fameuse conquête de l’Ouest, narrée dans de multiples westerns, en vue d’atteindre l’Eldorado des rivages du Pacifique. En bref, la lecture du projet Biosphère II peut sans aucun doute s’appuyer sur un puissant substrat culturaliste, et non pas universaliste :

Prenant naissance au sein de la culture américaine, le projet Biosphère II (…) est également traversé par (l)e mythe de la frontière. Cela explique qu’il y soit question d’une communauté chargée d’une refondation, de l’exploration et de la définition d’un monde nouveau (Quesne et Vivien, 2001, p. 157).

De ce point de vue, si l’échec des deux tentatives de Biosphère II est en partie « pratique », il demeure aussi ‒ et surtout ‒ théorique dans la mesure où il met en lumière que la Terre n’est en aucun cas un système fermé puisque la vie y dépend du soleil, une étoile dont la mort est annoncée d’ici 5 à 7 milliards d’années. Certes, la présence d’Humains semble alors peu probable, mais lorsque le soleil va considérablement grossir pour devenir une « géante rouge », son rayon passera de 700 000 kilomètres à près de 180 millions de kilomètres, piégeant ainsi la Terre à jamais. Certains rétorqueront qu’il est question ici d’une échelle de temps (cosmologique) qui n’a rien à voir avec l’échelle du temps humain, du temps de la nature vivante, et même du temps géologique, mais la vertu d’une telle projection sur la fin du soleil est de souligner combien nous sommes en dépendance totale de ressources externes. Nul doute que la dimension temporelle est justement le point le plus surprenant des deux tentatives du projet Biosphère II : elles se sont arrêtées avant même qu’il soit possible de constater ce que la nature totalement artificialisée aurait fini par donner. Sans doute les Humains seraient-ils morts, tandis que d’autres espèces seraient devenues dominantes au fil du temps. À leur tour, elles auraient fini par périr dans le cadre de sphères fermées car, comme le note fort justement Roddier (2018), la vie ne peut qu’exister dans un système ouvert ou semi-ouvert au sein duquel l’énergie a la capacité de se dissiper.

Conclusion

Dans la lignée des penseurs ayant développé une approche critique de la croissance infinie dans un monde fini (considéré comme un système fermé), la figure de Kenneth Boulding apparaît paradoxale. En effet, malgré une réflexion précoce et de haute tenue sur le sujet, il reste assez peu mobilisé quant à ses apports singuliers. Ainsi, dans son ouvrage sur l’économie de la décroissance, Parrique (2022) ne se réfère pas au vaisseau Terre, et dans la collection consacrée aux « Précurseur.ses de la décroissance » de l’éditeur breton Le Passager Clandestin, nulle trace en septembre 2023 d’un ouvrage consacré à Kenneth Boulding… peut-être parce qu’il n’a jamais utilisé le mot de « décroissance » dans sa contribution de 1966 (ce qui est assez logique sur le plan chronologique). En revanche, l’écologie industrielle, à l’image de Victor (2015), n’hésite pas à souligner une pensée autant iconoclaste que puissante pour comprendre les enjeux environnementaux auxquels nous sommes aujourd’hui, et plus encore demain, confrontés. Peut-être doit-on voir là la prégnance, dans des esprits adeptes du déni, d’un triomphe ultime de la technologie, y compris en faisant confiance aux opérateurs privés ‒ autrement dit au « marché » ‒ pour faire émerger des solutions adaptées, tout particulièrement dans la concrétisation d’une « économie verte ». Ceci revient à oublier, à la suite de la contribution de Kallis (2011), que la seule issue pour la survie de la Terre est de modérer intentionnellement, dans des conditions socialement acceptables, les processus économiques en vue de les aligner sur des limites biophysiques infranchissables.

Il faut admettre que les discours actuels sur le verdissement d’entreprises polluantes font florès, mais cachent assez mal un cynique business as usual, comme l’exemple du projet Biosphère II a pu l’indiquer, avec les objectifs clairement annoncés dès le départ par un magnat du pétrole. D’ailleurs, Boutaud et Gondran (2023) soulignent que les cornucopiens ‒ celles et ceux qui professent l’idée d’une capacité illimitée du génie humain à repousser les limites naturelles grâce à la technologie ‒ n’ont jamais été aussi présents sur le devant de la scène médiatique. Elon Musk est l’un de leurs représentants les plus flamboyants, avec son projet de coloniser Mars pour quitter un vaisseau Terre devenu invivable, et il est assez symptomatique (dramatique ?) qu’au Palais de la Découverte, à Paris, le « gentil médiateur Andy » encourage les enfants à rêver autour de futures villas martiennes (sic). Or, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le cornucopianisme est loin d’être la manifestation récente des folles utopies de certains esprits, à savoir conquérir une planète B. Au contraire, soulignent Boutaud et Gondran (2023), croire que rien n’est impossible à la science trouve ses lointaines racines chez plusieurs philosophes des Lumières comme René Descartes ou Francis Bacon, et l’idée sera reprise par nombre d’économistes du XIXe siècle et du XXe siècle, dont Friedrich Engels lui-même, le futur théoricien du communisme, qui mettront en avant la « magie » de la substitution entre le facteur capital et le facteur travail.

Le cornucopianisme s’appuie de fait sur un appareillage conceptuel ancien et robuste, et il est essentiel à nos yeux de construire un contre-appareillage conceptuel s’appuyant sur les acquis des travaux relatifs à la décroissance. Voilà pourquoi il est important ‒ et urgent ‒ de se (re)plonger dans « The economics of the coming spaceship Earth » afin d’en évaluer la portée dans un monde où les crises géopolitiques soulignent le caractère fondamentalement limité de certaines ressources, et les conflits qu’elles ne manqueront pas de générer dans les prochaines années pour les capter coûte que coûte. À ce titre, l’influence de Kenneth Boulding paraît incontestable pour deux raisons essentielles. Tout d’abord, comme il le souligne, la transition vers une économie de l’astronaute exige de l’Humanité qu’elle repense entièrement sa relation avec la nature : « Nous sommes aujourd’hui au milieu d’un long processus de transition dans la nature de l’image que l’Homme se fait de lui-même et de son environnement » (Boulding, 1966, p. 3). Ensuite, en tant qu’économiste, Kenneth Boulding reconnaît aisément qu’il est essentiel de refonder les interactions entre la production et la consommation au sein des économies post-modernes, en initiant d’ailleurs des réflexions sur la responsabilité sociale des entreprises en matière de création et de partage de la valeur (Valentinov, 2013). À ce titre, les travaux sur la décroissance devraient y trouver matière à riche réflexion pour l’action, même si l’échec des deux missions de Biosphère II indique qu’il ne sera pas simple, et à vrai dire sans doute impossible, de penser la viabilité d’un système fermé.