Camera duplex (feat. Baudelaire)

Enter Ghost. Dans « La Chambre double » de Baudelaire, quand le réel se rappelle au poète en rêverie, aussi prosaïque qu’il soit, il est perçu comme vision, effraction fantomatique : « Et puis un Spectre est entré. C’est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi ; une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne ; ou bien le saute-ruisseau d’un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. » Ce qui vaut pour le poète dégringolé de son rêve vaut pour le lecteur du poème : Baudelaire le sèvre sans ménagement de la vision de cette « chambre qui ressemble à une rêverie ». Entre l’illusion de la chambre en rêve et la délusion de la chambre en vrai, l’allusion – au centre du poème – à « la suite du manuscrit » est une mise en abîme : le « saute-ruisseau » de l’éditeur interrompt le « récit en rêve » que, paradoxalement, il était venu chercher. L’irruption de la situation énonciative sur la scène de l’énoncé opère la même effraction du côté de la réception. À travers le texte lu se devine, non plus le réel que le rêve ostracisait, mais la forclusion du réel produite par la lecture. Dans le poème de Baudelaire, le réel enfermé dehors fait effraction dans le texte non pas en tant que réel mais en tant que Spectralité. La double spectralisation du texte par le contexte et du contexte par le texte me semble la juste prémisse de toute réflexion sur l’écopoétique. La violente négativité inscrite dans « La Chambre double » périme le leurre optimiste selon lequel la discipline viendrait réparer le divorce entre les textes littéraires et leur contexte terrestre – et pourquoi pas (rasons gratis !) réparer le « vivant » par la littérature.

Le poème en prose de Baudelaire réécrit très librement le poème de Coleridge Kubla Khan, or A Vision in a Dream : A Fragment, inspiré de l’empereur mongol Kubilaï Khan et de sa somptueuse résidence d’été dans la province du Shangdu, le Xanadu du poème : « In Xanadu did Kubla Kahn/A stately pleasure-dome decree. » Le texte de Coleridge s’accompagne d’une préface qui donne les circonstances de sa composition : ayant pris du laudanum pour soigner une douleur, le poète sombre dans un profond sommeil magnétique et rêve d’un seul tenant les vers d’un poème somptueux. Il se hâte à son réveil pour transcrire ces vers rêvés, mais se trouve interrompu par « une personne venue pour affaires de Porlock » (« a person on business from Porlock »). Après le départ de l’intrus, le poète est incapable de se rappeler la suite de son poème nocturne.

Le poème de Coleridge met en abîme une crise : quand l’empereur du poème construit le palais de ses rêves, le poème sur l’empereur n’est que la ruine incomplète d’un rêve de palais ou du palais du rêve. Pour l’empereur Kubilaï Khan, il n’y a aucun divorce entre le geste de construire et le geste d’habiter : le réel est habitable pourvu que le travail de l’homme sache cultiver la nature. Comme le paysage vénitien d’Andrea Zanzotto, amoureusement jardiné par des siècles de séjour humain et l’entretien continu des paysans et des peintres, le palais-jardin de Xanadu se donne comme « le moment le plus haut de la réalité naturelle » (Luoghi e Paesaggi, 2013). Dans le poème de Coleridge, augmenté de son contexte, un clivage s’est produit entre le geste de construire et le geste d’habiter : le poème ne construit qu’en rêve ; le réel est un lieu d’exil. Un divorce est instauré entre l’otium du poème, que seul le rêve réalise, et le neg-otium ou « business » de la prose de la vie. En tant qu’obéissant au seul « principe de plaisir », le poème-palais construit par le rêveur n’est qu’une fiction sans réalité (« a vision in a dream »). En tant qu’obéissant au seul « principe de réalité », le réel en dehors du rêve est un séjour que le désir ne saurait plus habiter. Le poète répudie la réalité comme inhabitable et se construit la fiction d’un séjour irréel (le rêve). Dans la réécriture de Baudelaire, le clivage – et non plus le rêve – devient le sujet du texte : le contexte, rapatrié dans l’énoncé du poème, en complète le fragment d’une seconde partie non pertinente à la première. L’allusion au laudanum entérine le divorce entre l’enfer (qu’on habite) et la fiction (qu’on construit).

Arendt formule l’hypothèse d’une double généalogie de la notion de culture : d’un côté, l’origine grecque, « cet amour de la beauté que les Grecs possédaient, bien sûr, à un degré extraordinaire » (C273), au point que même les statues qu’ils adoraient dans leurs temples sont plus des objets d’art que des objets de culte ; de l’autre, l’origine latine : « La culture, mot et concept, est d’origine romaine. Le mot "culture" dérive de colere – cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver – et renvoie primitivement au commerce de l’homme avec la nature, au sens de culture et d’entretien de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine1. » La civilisation gréco-latine résulterait donc du mariage acrobatique entre un art de faire (le culte des « beaux arts » hérité d’Athènes) et un art de vivre (l’art de la « culture » hérité de Rome) : « Toutes deux, culture au sens d’aménagement de la nature en un lieu habitable pour un peuple, et culture au sens de soin donné aux monuments du passé, déterminent aujourd’hui encore le contenu et le sens de ce que nous avons en tête quand nous parlons de culture2. »

Le « saute-ruisseau » est un signe. Entre rêve et réalité, un Rubicon est franchi. Dans le poème de Coleridge, la « personne de Porlock » verrouillait le monde du rêve en tant que « port abrité » (Portlock). L’amnésie du poète était immunitaire : le poème était préservé comme monde clos, non contaminé, et le réel forclos à l’extérieur du rêve. Dans le poème de Baudelaire, l’irruption du réel et son inclusion dans le texte (l’ekphrasis du taudis où le poète habite) composent « la suite du manuscrit ». Plus grave encore, il y a moins juxtaposition que mélange monstrueux, contamination des matières. La première moitié de « La Chambre double » n’est pas un poème à proprement dit : c’est un ensemble de notations, d’images discontinues, de matériels poétiques rassemblés pour servir, plus tard, à composer un poème. Phrases nominales, redites cherchant leur formule, séries cumulatives, rythmes discontinus3 : dans ce « bric-à-brac confus », ce qu’on a devant les yeux n’est pas le chant en tant que tel (ces vers inspirés du sommeil que Coleridge se hâtait de transcrire à son réveil), mais le chantier du poème. Le texte est surpris in statu nascendi, comme encore à l’essayage, avant que sa mise en forme, que sa versification n’opèrent la clôture du texte. Et de même que le « rêve » s’ouvre à l’effort dont il procède, de même la « réalité » est contaminée par le rêve : dans la seconde partie de ce poème double, la description du « taudis » voit son intention réaliste entravée et contredite par une multiplication de figures allégoriques4. L’ekphrasis se fait hallucination. Au chantier trop réel du « rêve » fait suite une « réalité » décrite à coups de symboles et de visions cauchemardesques. Quand l’œuvre de Kubilaï Khan réalisait la conjonction de l’idéal et du réel dans l’idylle d’un palais-jardin ; quand Coleridge fortifiait la disjonction irrémédiable entre poème comme forme close et forclusion du réel dans son beau rêve avorté ; Baudelaire cherche à mettre en place un nouveau dispositif de divorce indissoluble ou de conjonction négative entre le texte et son contexte, pris dans une relation de destruction réciproque ou peut-être, plus justement – puisqu’ils ne peuvent se définir hors du duel qui les spectralise – d’aliénation symétrique. Le réel et le poème, réciproquement, se dis-qualifient.

Dans la « chambre paradisiaque » apparaît « l’idole, la souveraine des rêves » ; dans le « taudis » trop réel, « séjour de l’éternel ennui », gît « la fiole de laudanum » dont la reine en rêve est sortie, comme un génie d’une bouteille. L’écho des phonèmes confond les deux entités distinctes : on entend fiole dans idole ; on entend idole dans fiole ; les deux mots, réciproquement, se voient ou s’entendent au travers. Poème et réel ne sont jamais quittes. La paronomase est une synecdoque de la méthode du poème, elle-même un échantillon de la poétique du recueil. La partition provisoire tentée dans Les Fleurs du mal – le spleen pour le fond (moderne), l’idéal pour la forme (classique) – se déconcerte sans fin sous l’espèce d’une négation ou dégradation mutuelle. Dans les Petits Poèmes en prose, « poème en prose » n’indique pas un état, mais un processus (non un in esse, mais un in fieri) : le poème se délabre en prose. Et comme en témoigne, dans La Chambre double, la seconde partie du texte, l’inverse est tout aussi vrai : une compulsion allégorisante gangrène la perception de la réalité prosaïque. Dans leur duel indissoluble, fiction du poème et prose de la vie se parasitent mutuellement, se contaminent, se destituent.

En travaillant à cet article, je trouve une source possible du dernier vers du « Voyage » (et donc de toutes Les Fleurs du mal, dont le « Voyage » clôt la série) : « Au fond de l’inconnu pour chercher du nouveau. » Ce vers réécrit l’épigraphe des Beaux arts réduits à un même principe de Batteux, dernière grande poétique classique : « Ex noto carmen fictum sequar – Du connu, je tire un poème fictif ». Ce que Batteux (via Horace) dit vouloir tirer du connu (« ex noto »), Baudelaire veut l’extraire du « fond de l’inconnu » (ex ignoto). Cette épitaphe des Fleurs du mal – le mot de la fin du livre –, en mettant sens dessus dessous la formule de Batteux, annonce la poétique du futur Spleen de Paris. Quand Batteux voulait qu’un artiste imite « la belle nature », il entendait qu’il représente, au lieu de la nature connue, la fiction d’une nature artistiquement idéalisée. La poésie du classicisme, plus philosophique que l’histoire, se donnait comme anamnèse : remontée vers l’outre-mémoire du monde des formes et des idées. Le poème était fermé, au sens propre, à double tour : un premier tour de verrou l’isolait en tant que Fiction (carmen fictum) ; un second tour l’isolait en tant que Diction : monologue de signifiants, détachés de tout référent, ne se répondant qu’entre eux. Or, la formule du Spleen de Paris ou Petits Poèmes en prose pourrait se formuler ainsi : Ex ficto carmen notum sequar, que l’on traduirait librement : je cherche à défaire la fiction pour faire le poème du connu. À la vieille « joie de monter » de l’anamnèse idéaliste se substitue la catamnèse d’une « joie de (re)descendre » : contre-mémoire essayant d’oublier le ciel des idées. C’est le plan de « La Chambre double » : défaire le rêve de Coleridge pour montrer de quoi il est fait, c’est-à-dire ce qu’il forclôt – la situation, la prose de la vie. Ce double poème illustre à merveille le non sequitur – à l’envi clivage ou anacoluthe – qui constitue en théorie et destitue en pratique l’écopoétique comme discipline, c’est-à-dire l’étude des textes prise dans la double entrave de l’habiter (oikos) et du construire (poiein).

Sous les parfums de paradis dont la poésie s’enivre, quelque chose sent mauvais. La césure du poème : « Et puis un Spectre est entré », souvenir du « Enter Ghost » de la tragédie d’Hamlet, joue comme didascalie. De l’apparition du fantôme, Horatio conclut qu’il y a « quelque chose de pourri » : « Something is rotten in the State of Denmark. » Le cadavre du roi, invengé par son fils, pourrit dans la coulisse. « La Chambre double » cite Hamlet. L’entrée du Spectre rend perceptible le « ranci de la désolation » qu’on respire dans le taudis, révèle « l’odeur fétide » de « je ne sais quelle nauséabonde moisissure ». La puanteur qui transpire à travers l’étoffe du rêve, en dépit des flots de parfum qu’y verse l’imagination, est le Spectre du grand Dehors – contexte, réalité – que le rêveur laisse à pourrir.

L’écopoétique dissèque le divorce d’une politique de l’habiter et d’une poétique du construire. Le culte des mondes contrefactuels (beaux objets, littérature, villes artificialisées) entraîne une désaffection et une absence d’entretien du monde répudié par ces faux Édens. Cette chambre laide, pleine de désordre est le revers et la friche de la « chambre paradisiaque » où « tout n’est qu’ordre et beauté ». – Le poète arrange son rêve au lieu de ranger son taudis.

Entre les pages des plus beaux livres, flairer le fantôme du réel, détecter l’odeur de pourri de sa charogne forclose, imparfaitement exclue.

Comment le monde devint taudis. Qui habite son rêve ne range pas sa chambre et la rend insalubre.

Comme le loimos de Thèbes, dans l’air d’Elseneur erre une souillure. L’odeur de pourri est un signe. Hamlet, cet Oreste des brumes, indécis et entravé, abrite un Oedipe sous ses pitreries. Plus il rêve de venger son père, plus il oublie de le venger et se fait complice du crime. – L’écopoétique, comme Hamlet, doit rêver à ses apories et défendre le mensonge que chanter le monde et changer le monde soient des synonymes. Défendre au sens de prohiber, pas au sens de soutenir.

Scrupule vient de scrupulus, le petit caillou aigu qui fait mal dans une chaussure. L’écopoétique, scrupuleusement, invalide la littérature, fait boiter son bobard ou, comme l’albatros, « l’empêch[e] de marcher ».

Pour parler d’écopoétique, pourquoi ce poème du Spleen de Paris plutôt qu’un texte tautologique sur l’éloge du « vivant » (sic) ou les beautés de la « nature » (sic) ? Justement parce qu’il ne ment pas et maintient comme double entrave la bijection doublement dissolvante et indissoluble entre le texte et son contexte. Dans le drame de « La Chambre double », le réel dissout le rêve qui dissout la réalité ; l’un et l’autre se spectralisent. Leur rapport suppose une anacoluthe. L’écopoétique n’a pas pour objet l’illusoire épiphanie du vivant asymbolique dans les symboles du livre. Elle a pour objet l’étude des différentes modalités de « désêtre » du littéraire comme diction (forme close) et comme fiction (monde contrefactuel). Encore une fois, ce « désêtre » – empêchant au texte de se clore et de remplir sa fonction de formation défensive – ne se solde en aucun cas par une ouverture au monde. Empêché de se verrouiller dans le régime symbolique, le texte n’en continue pas moins à forclore le réel. Il ne change pas de fonction, il (dys)fonctionne à plein régime. Son mécanisme de défense résiste même enrayé : le réel y fait retour, non pas du tout dans sa gloire comme un homme ressuscité, mais comme un spectre pourrissant qui retourne sur les lieux du crime. Dans la forclusion du texte comme sur les fortifications du château d’Elseneur, quelque chose fait retour et cette chose est pourrie.

Une forme mal refermée n’est pas une forme ouverte. Le « désêtre » du littéraire est une crise du littéraire, pas une mue fonctionnelle ni un changement de nature. Ce que révèle cette crise n’est pas le réel forclos – dans une heureuse épiphanie des « choses mêmes » par le livre – mais la connivence innée entre forclusion et littérature. En tant que crise du littéraire ou « désêtre » de la poièsis, l’écopoétique n’a pas pour objet de rendre le réel au texte – positivisme des tenants d’une « littérature transitive » (sic) –, mais bien de mettre en lumière la textualité du texte, non plus comme système clos – fétichisme textualiste –, mais comme forclusion et comme déficit. En dégonflant la métaphore des objets littéraires comme « mondes » fictifs, elle révèle la synonymie entre formes littéraires et formations de défense (Abwhermechanismus).

Le réel est mort, vive le texte. Pourquoi Hamlet, au fond, ne venge pas son père ? Parce qu’il ne pourrait tuer Claudius sans hériter de ce trône qui, depuis la mort de son père, est une place usurpée. Il veut qu’un spectre lui rappelle que le trône doit rester vide. L’écopoétique ressemble à Hamlet. Elle ne prétend pas venger le réel en changeant le panthéon ou les pratiques littéraires en faveur de textes plus « terrestres » ; elle dénonce comme usurpateur tout texte qui prétendrait occuper la place du réel en tant qu’héritier légitime et le faire revivre en lui.

La force écopoétique du texte de Baudelaire tient avant tout à son refus de prétendre « décentrer » le rêve pour le dissoudre dans la prose et la pleine épiphanie de la simple réalité. Comme la « chambre paradisiaque », la chambre prosaïque est une construction, hantée d’abstractions, de figures, contaminée d’allégories. Le poète ne prétend pas « atterrir » dans le réel : le régime textuel survit à la dissolution du rêve ou du poème en tant que « monde » (fictionnel ou fictif) qu’on pourrait habiter. – Le réel excentre le rêve, mais reste à la périphérie du texte qu’il destitue.

Il est inutile de prétendre « décentrer » la littérature comme si l’on pouvait écrire des textes plus « réels » que d’autres5. Le référent, dans le texte, est une production du texte. La réalité du contexte demeure une force excentrique qui ne peut qu’inquiéter le texte, l’empêcher de tourner rond, l’empêcher d’avoir beau jeu.

L’écopoétique entend, non pas « décentrer » la littérature – leurre asymbolique du « réel » (mé)pris pour le centre d’un système de signes –, mais en « excentrer » le dispositif, au sens où les lois de Kepler parlent d’« orbite excentrique », soit d’un mouvement elliptique auquel concourent deux foyers : un foyer réel et un « foyer vide ». Il s’agit de faire jouer ensemble le conflit de deux gravités : une force concentrique (le texte comme foyer) et une force excentrique (le réel comme « foyer vide ») – réticence spectrale à la symbolisation, absence perceptible au sein du symbolique.

Spectre de marque (feat. Rilke)

Le 12 août 1904, Rilke écrit au jeune Kappus une lettre sur la souffrance. Il compare celle-ci à l’intrusion d’un inconnu, qui pénètre dans notre vie et lui donne une autre dimension : « On pourrait aisément nous convaincre que rien ne s’est passé, et pourtant nous avons changé, comme une maison change, où vient d’entrer un hôte 6 » (« wie ein Haus sich verwandelt, in welches ein Gast eingetreten ist »). Cette présence inconnue déverrouille notre vision, inquiète notre être au monde. L’existence des hommes est comparable à « une chambre plus ou moins vaste » dont la plupart n’habitent qu’un « coin », « une place près de la fenêtre, une étroite zone où aller et venir. D’où leur relative sécurité 7 ». La présence invisible de l’hôte réveille les zones d’ombre qui inscrivent la chambre connue et son cercle étroit de jour dans le clair-obscur d’une autre chambre. L’inquiétude décante de l’ombre toutes ces choses qu’« un quotidien refus […] a si bien expulsées de la vie que les sens capables de nous les faire apercevoir se sont émoussés8 ».

Enter Ghost/Eintritt Gast. L’écopoétique (pour moi) arrive par une souffrance qui ressemble à l’hôte de Rilke. La chambre claire de la lecture, circonscrite par le jour qui tombe de la fenêtre, s’ouvre à la hantise de la chambre sombre où s’éteint silencieusement le réel laissé pour compte. Le lecteur est concentré, mais les cercles concentriques que dessine son attention, comme une phalène autour d’une lampe, sont excentrés par la présence de quelque chose qui bouge hors de son champ de vision. Sa lecture se complique d’une double gravité : la vision frontale qui s’attache au livre se double d’une vue d’ensemble – celle des proies dont les yeux, écartés de part et d’autre pour voir le fauve venir, ont un champ de vision très large – qui pressent la présence indistincte du monde. Sans être jamais regardé en face (les yeux restent fixés sur l’étude et le livre), le spectre élargi de la chambre sombre excentre l’acte de lecture, inquiète sa concentration. Le réel revient hanter l’abstraction des formes closes, bouge dans sa forclusion.

(…) Pour seconder mon effort dans l’écriture de cet article, j’ai commandé à Valentine un philodendron Xanadu. Il est arrivé ce matin. Je l’ai posé sous le Monnatte et lui laisse quelques jours pour récupérer du voyage avant de prendre ses fonctions.

Et puis un Hôte est entré. En entrant dans la maison, l’hôte de Rilke réveille un lieu, une présence périphérique d’abord ressentis comme hostiles. Oblitéré par l’habitude, l’habitat se fait présence. Rilke rappelle à Kappus que l’« inquiétante étrangeté » de cet endroit familier – son envers tapi dans le clair-obscur – résulte d’un refoulement : une zone trop éclairée plonge dans le noir le reste de la chambre. La souffrance apprend à l’homme à reconnaître sa destinée9 – c’est-à-dire lui-même, un moi plus profond, une identité plus ample 10 – dans ce qu’il perçoit d’abord comme extérieur à lui-même et fragilisant sa puissance. L’hôte de Rilke est un parent de l’Ombre (Schatten) qui, selon Jung, sort des profondeurs du Soi pour inquiéter le « moi » conscient, dénoncer sa « relative sécurité » comme formation de défense et le délivrer du carcan de son étroite Persona, ce rôle social qu’il joue, ce savoir clair et distinct qu’il croit avoir de lui-même, ce besoin compulsif qu’il a de se mettre en représentation pour lui-même et aux yeux des autres.

Simon Monnatte, Portrait d’un jeune homme aux yeux bleus fumant une cigarette, 1914.

Photographie de Jean-Christophe Cavallin.

(…) Cette espèce de rhododendron fut baptisé Xanadu, ad memoriam Kubilai Khan, parce que pléthorique en Floride où les retraités riches élisent résidence et passent l’hiver de leur vie dans un éternel été. Son histoire est singulière. On l’a pris longtemps pour un cultivar né dans un jardin australien, avant de le découvrir dans son état naturel au cœur des jungles du Brésil.

Enter Host. La souffrance nous déverrouille et nous expose à la vie. Sa pars destruens est destitution, sa pars construens est reconnaissance : le moi y reconnaît la ressemblance intime qu’il l’apparente au non-moi (le monde). Rilke déchiffre l’anagnorèse inscrite au fond de la souffrance : « Nous sommes mis dans la vie comme dans l’élément avec lequel nous avons le plus d’affinité. Une adaptation millénaire nous a rendus si semblables à elle que si nous restons immobiles, on peut à peine nous distinguer, grâce à un heureux mimétisme, de tout ce qui nous entoure11. » – Dans le contexte de la lecture ou de l’étude des textes, cette anagnorèse prend la forme, non d’une communion, mais d’un découplement et d’une double vue : la lecture devient bifocale ; absorbé dans sa lecture, le lecteur y perçoit l’absence du réel représenté dans le système des signes. Le livre s’absente des lieux et absentifie les lieux (surtout les lieux dont il parle et exhibe comme un trophée le double fantomatique).

(…) Pareil à l’empereur mongol et aux riches Américains rebroussant de leur vie en ville vers le « vert paradis » d’une villa d’été, Philodendron Xanadu a quitté son jardin clos pour retourner à la nature. N’est-ce pas le mouvement qu’opère ou cherche à opérer la discipline écopoétique : sortir la littérature de l’oubli (textuel) de sa vraie nature (contextuelle), promouvoir une anagnorèse qui lui permette de reconnaître qu’aider l’homme à cultiver et à habiter la terre a été sa fonction première, c’est-à-dire qu’elle est née d’abord, non dans les livres, mais dans les lieux.

L’homme de Porlock est un importun. Il brise la dictée du rêve et la brise pour jamais. Dans la pensée de Coleridge, rêve et réalité s’excluent. L’hôte de Rilke, au contraire, trahit la négativité du régime symbolique (miroir de la Persona, monde clos de la mimèsis) et réactive l’absence du réel refoulé à sa périphérie. L’intrusion de l’hôte affaiblit la réponse immunitaire, la défense identitaire qui distinguent le moi du monde et l’institution symbolique du réel qu’elle ostracise. – L’écopoétique entérine l’intrusion du lieu absent dans le régime littéraire et fragilise sa prétention, précisément, d’en tenir lieu. Afin de l’accomplir, non de la contester, il faudrait sans doute retourner la définition écopoétique de la littérature selon Pierre Schoentjes : sous la loupe écopoétique, la littérature se donne comme « ce qui n’a pas lieu ». Or, paradoxalement, c’est la conscience accrue de cette négation, de ce déficit de réalité qui l’institue à plein comme littérature. La vision bifocale ou « double description » de l’écopoétique saisit la littérature dans un double mouvement de distanciation et d’instanciation, c’est-à-dire la distancie (comme système de signes) du contexte qui s’y instancie (comme image mimétique). La di-stance – ou di-stanza –, c’est encore la « chambre double ». Le poème de Baudelaire laisse entendre que tout lecteur vit dans l’écart d’une di-stance où l’absorption dans le texte (chambre claire du dispositif) n’abolit jamais le contexte (chambre sombre du dispositif) que le texte renvoie – ou auquel il renvoie – comme l’absent de tout signe.

Dire que les lieux sont absents au livre, c’est encore dire qu’ils y sont – comme forclos, comme exclus.

(…) Quand je lève les yeux de mes feuilles, vaguement cherchant une suite, mon regard tombe tour à tour sur la plante et sur le tableau sous quoi la plante est posée. Le modèle de Monnatte, sobrement endimanché, fume une cigarette sur un fond de champs nus. C’est une belle peinture, posée, sans excès de style, au réalisme sérieux. Il y a une date sous la signature : 1914. Le punctum de ces quatre chiffres opère un changement à vue dans la perception du tableau. On ne voit plus la peinture, le beau travail des noirs, les à-plats du visage, le jeu de la fumée. On ne voit plus le modèle posant d’abord en extérieur et puis dans l’atelier du peintre qui en déduit le portrait. On voit, à quelques mois de là, un mégot tombé dans la boue, un soldat déchiqueté sur un champ bêché d’obus.

Le réel fait effraction. Son spectre inquiète la peinture.

Gravitas duplex (feat. Dillard)

Dans la dernière grande poétique classique, Les Beaux Arts réduits à un même principe, l’abbé Batteux applique aux arts une réduction de type newtonien et subsume leur diversité sous un unique principe. Pour la physique des corps graves, l’attraction universelle ; pour le système des Beaux-Arts, l’imitation universelle en tant qu’« imitation de la belle Nature ».

Dans l’Astronomie nouvelle, Kepler formule la loi des orbites excentriques. Le mouvement des planètes autour de l’astre qui les attire n’est pas un cercle, mais une ellipse – per ellipsin, ut in Marte –, c’est-à-dire une figure qui tourne non autour d’un centre mais autour de deux foyers. L’étrange singularité de l’ellipse des corps célestes est que l’un de ces foyers est un pur point mathématique : la terre tourne autour du soleil et d’un autre point de l’espace qu’on appelle le « foyer vide » (focus vacuum). – Il me semble que l’écopoétique se trompe sur son objet quand elle parle de « décentrement », de « révolution copernicienne » des études littéraires pour mieux se faire accepter dans la joyeuse bande – et la success story – des humanités environnementales. On peut comprendre le désir de s’infliger à soi-même, pour montrer sa bonne foi ou s’acheter une vertu, une telle « blessure narcissique », mais il se trouve que ce désir est un leurre en littérature. Non, quand on a parlé des bêtes ou (mieux) fait parler les bêtes – et autres « vivants non humains » (sic) –, quand on a prétendu guérir par un peu d’anthropomorphisme (tout bavasse, tout est sujet) l’anthropocentrisme effréné de notre conception du monde, on se trompe si l’on croit être passé dans le vivant, du côté des non humains, de la vie ou de la nature. En se félicitant de ce décentrement, on confond le texte et son énoncé, c’est-à-dire on tombe dans le puits (pourtant furieusement comblé dans les années 70) du leurre référentialiste. On oublie qu’il y a texte – système de signes conventionnels qu’aucune connexion dynamique n’attache aux choses qu’ils désignent – et qu’un texte, en tant que tel, ne saurait se défausser de sa négativité, de sa grammatologie. Cet oubli est la conséquence de ce que Stiegler appelle notre « misère symbolique » et d’une immersion si complète dans la mimèsis du réel (société du spectacle, écrans, etc.) qu’on finit par confondre le signe de la chose avec la chose qu’il représente, c’est-à-dire qu’il absentifie. Imaginez qu’un lecteur, après deux heures de lecture « sauvagement » décentrée, se retrouve entouré des ours, requins et autres bestioles au milieu desquelles le plongeait délicieusement son livre (ou devant un chien sans maître qui montre les dents au bout d’une rue). Gageons qu’il saura alors ce que signifie être « décentré » et sentira la différence entre l’épreuve du réel et une illusion symbolique.

Si je nage seul dans la mer et que me prend la panique avertissant un animal de rejoindre son troupeau pour ne pas servir de proie isolée, ma perception de moi-même se décentre brusquement de manière irrésistible : je perds mon statut de sujet, me découvre simple objet dont une présence invisible (pleinement intentionnelle, douée d’une pleine agentivité) brigue la chair comestible. – « L’œil du crocodile me montrait qu’il existait bel et bien un monde au sein duquel nous sommes tous de la nourriture. » (Val Plumwood).

Plutôt que de décentrement – parce qu’une « blessure narcissique », dans le désastre qui s’annonce, est un instrument bon marché de « réparation symbolique » –, je parlerais d’excentrement, soit d’une force excentrique ellipsant le mouvement foncièrement concentrique du régime de la poiesis.

Dans le terme d’écopoétique, le préfixe n’ajoute pas, mais vient soustraire quelque chose au terme auquel il s’additionne. Il s’y greffe comme un parasite, paralyse ses fonctions. La « poétique » clôt le texte sur une double inclusion : l’attention du lecteur se centre sur le texte ; le texte place le lecteur au centre de son intention. Comme on parle d’une roue voilée, le préfixe qui s’ajoute au terme voile le cercle parfait de cette attraction concentrique. Il joue le rôle de « foyer vide » – présence jamais remplie, réticence au cœur des signes rappelant qu’ils ne sont que signes, que le réel est forclos : écrire le « vivant », c’est se payer de signes – et oublier le « vivant ». Il rappelle que le livre, même pour en faire l’éloge, s’écrit au lieu du lieu (qu’il loue).

L’écopoétique – est-ce un paradoxe ? – maintient que la littérature ne saurait se décentrer du régime qui est le sien, mais maintient en même temps qu’elle doit doubler l’exercice de sa logique concentrique du scrupule du contexte que forclôt son exercice. Cette légère déformation ellipsant ses jeux concentriques témoigne qu’y fait retour le spectre d’un « foyer vide ». Enter Ghost, écrivait Shakespeare. Ce foyer vide est à la fois l’angle mort et le point aveugle du travail de la mimèsis. Il rappelle à sa fatuité – belle, somptuaire autant qu’on veut – qu’écrire sur le « vivant », c’est se détourner du vivant ; ou, pour parler comme Debord, que dans l’écriture du vivant, il n’y a de vivant que l’écriture.

L’écopoétique se donne pour objet le désêtre en littérature, c’est-à-dire les mille manières dont un texte demeure un texte – un système clos de signes, une grammatologie – tout en se démunissant des formations de défense qui fortifient le littéraire dans sa littérarité. L’entreprise, paradoxale, se nourrit d’une double entrave et travaille à l’intersection des deux régimes non sécants de l’oikos (habiter) et du poiein (construire).

Amor ulterioris ripae. On pourrait situer les textes et les pratiques littéraires sur une abscisse indiquant leur coefficient d’excentricité – soit : le degré de réticence que l’absence du contexte (absence rendue perceptible sous forme de spectralité) oppose à leur hermétisme, à leur clôture (fiction/diction) et à leur jeu concentrique. On aurait, à gauche de l’abscisse, les fables et récits mythiques, parties prenantes des rituels, consubstantiels à ces pratiques, contribuant activement à la construction du rapport au monde et au tissage de l’humain dans la trame de ses milieux12. On aurait à l’autre extrême, dans l’ordre de la diction, ce qu’une certaine époque appela la « poésie pure » et, dans l’ordre de la fiction, les genres et les poétiques relevant du « réalisme » (le réel traduit tout entier dans son illusion mimétique, le texte passant absolument pour la réalité dont il est la copie). Autant la logique des premiers récits est une logique de relation et de contextualisation des performances symboliques dans la vie du collectif, ses travaux, son écologie, ses tâches de proximité, autant la logique des textes à l’opposé de l’abscisse est une logique d’émancipation et d’absorption dans le texte (ses rythmes, ses formants, les nœuds de son intrigue, etc.) en tant que seul monde ou musique vrais – « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue ».

La première loi de Kepler permet de calculer l’« anomalie excentrique » d’une orbite planétaire, c’est-à-dire le degré d’aplatissement d’une orbite circulaire, qui varie proportionnellement à la distance qui sépare les deux foyers de l’ellipse. Dans le système solaire, le cours des planètes est héliocentrique, mais l’ellipse de leur orbite diffère en fonction du poids et de la distance au soleil de chacun des satellites. Prenons la terre, par exemple. Son « anomalie excentrique » exprime mathématiquement l’écart entre le petit axe et le grand axe de son orbite. Pour notre analogie (fragile) entre poétique et astronomie, le grand axe de l’orbite nous intéresse particulièrement, parce qu’il représente la distance entre le point de l’orbite le plus proche du soleil et le point de la même orbite le plus proche du « foyer vide », soit la distance qu’il existe entre aphélie et périhélie.

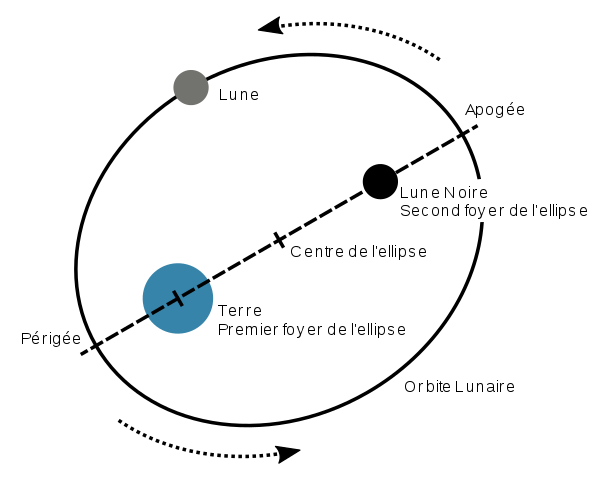

Dessinons l’acte de lecture in chiave astronomica. Prenons l’orbite de la lune. Posons que la terre est le livre et que la lune est le lecteur soumis à son attraction (gravité géocentrique). Au cœur de cette attraction joue le point aveugle d’une réticence qui en déforme le jeu et la circularité. L’attention du lecteur varie entre des moments où elle est collée au plus près du texte, absorbée dans son influence – ces moments se situent au périgée de l’ellipse – et des moments où elle flotte à la marge extrême de cette influence – ces moments se situent à l’apogée de l’ellipse, c’est-à-dire au point où la lune passe au plus loin de la terre et au plus près du foyer vide (« lune noire »). Dans notre hypothèse, l’anomalie excentrique qui affecte la lecture ne dépend pas du lecteur, que nous supposons modèle et pleinement attentif, mais de la nature du texte et des rapports qu’il entretient avec son extériorité, c’est-à-dire de la double entrave qui l’attache et qui l’arrache au hors-texte dont le spectre hante de sa lune noire la circularité des signes.

Comme il y a des textes de plusieurs natures, il y a plusieurs types de lecture critique : textualiste, structuraliste, stylistique, historiographique, psychocritique, sociopoétique, ethnocritique, écopoétique, etc. Chacune de ces lectures admet un certain degré d’« anomalie excentrique » (ou coefficient d’excentricité). L’orbite la plus déformée, nous venons d’en faire l’hypothèse, serait celle que produirait la lecture écopoétique. On peut ajouter l’hypothèse que la lecture sociopoétique serait sa voisine immédiate dans le spectre extrême de l’abscisse du côté du haut degré d’anomalie excentrique. Les deux se donnent pour enjeu la définition des rapports (bilatéraux et dialectiques) des textes et de leur contexte – contexte social pour celle-là, milieu terrestre pour celle-ci. Si l’orbite de l’écopoétique est encore plus excentrique que celle de la sociopoétique, c’est que la littérature, même de façon complexe, conflictuelle et discontinue, fait partie de la société. Les mêmes hommes et femmes qui composent les sociétés composent et consomment les livres. Le tissu social et les textes trament donc le même contexte, tandis que les relations du littéraire et du terrestre, vu l’hétérogénéité de leurs natures et de leurs fins, paraissent bien moins évidentes et bien plus problématiques (au point qu’il m’arrive parfois de me pincer pour m’assurer que l’écopoétique existe et n’est pas cette chimère à quoi elle ressemble parfois, fricotée de green washing, de réparation symbolique, de recyclage tous azimuts des grands textes du passé, qui se passent parfaitement de cette vertu tardive dont on prétend qu’ils se maquillent).

Whidou, Lilith Ellipse.

Position supposée de la lune noire au second foyer de l'orbite lunaire.

Source : Wikimedia commons Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Seeing is of course very much a matter of verbalization13.

Dégagement. Le premier geste critique – assise de la construction du texte comme objet d’étude (et non simplement de lecture14) – est le geste de situer. On décide du contexte dans lequel on inscrit le texte et l’étude toute entière dépendra de cette inscription de l’univers clos du livre dans un contexte implicite. Ce contexte est à l’origine de la différenciation de ce qu’on peut appeler, à la manière de Lamarck, la « série rameuse » des écoles critiques. Afin de le lire scientifiquement, toute critique situe un texte dans un contexte spécifique et, le situant, se baptise : dans l’histoire de la littérature (histoire littéraire), dans l’histoire des idées ou des idéologies (critique marxienne, darwinienne, etc.), dans un corpus d’autres textes (intertextualité), dans la vie de son auteur (critique biographique), dans la psyché de son auteur (psychocritique), dans la bibliothèque de son auteur (intertextualité), dans la préhistoire manuscrite du texte (critique génétique), dans les régimes de discours (déconstruction, critique queer, etc.), dans le contexte social (sociopoétique), dans le contexte terrestre (écopoétique), etc. – Comme ce geste de situer est le premier geste critique, il risque toujours d’être l’impensé de la critique qu’il inaugure. Cet oubli, selon les cas, cause deux types de dérives : on confond le texte avec son contexte (Baudelaire et la « modernité », Racine et le « classicisme », Proust et le bergsonisme, etc.) ; on confond son contexte et la réalité.

Seeing is of course very much a matter of verbalization. Unless I call my attention to what passes before my eyes, I simply won’t see it15.

Le contexte est le foyer vide. En matière d’écopoétique, il n’est pas plus dans le texte que le texte n’en fait partie. L’étude ne tourne pas, comme un âne à la longe tourne autour d’un piquet, autour d’un point d’armistice.

Essayer de ne pas confondre référent et réalité. Le référent est intrinsèque au dispositif textuel : il est le produit (toujours in fieri) d’un système de signes. Un texte qui parle de Paris ne parle pas de Paris. Il crée sa version de Paris, qui s’ajoute au nombre infini de toutes les versions passées et à venir. Tout poème, tout récit produit le référent de son système de signes : la référence est créatrice. Entre contexte et référent, s’il peut y avoir ressemblance, il ne saurait y avoir ni recoupement ni identité.

Seeing is of course very much a matter of verbalization. Unless I call my attention to what passes before my eyes, I simply won’t see it. I have to maintain in my head a running description of the present16.

La Folie Ecopoiesis. Quel scénario de lecture, pour plagier le mot de Sainte-Beuve, serait situé à l’extrême pointe du Kamchatka critique ? Lequel parcourrait l’orbite affectée de la plus forte anomalie excentrique ? La réponse est assez simple : la lecture écopoétique d’un texte écopoétique. Cette apparente redondance, loin d’embourber l’acte critique dans un jeu de tautologies, ne pourrait qu’en exaspérer les apories et les fractures. Imaginons par exemple l’étude écopoétique d’une page de nature writing. On devine à chaque pas les problèmes quasi insolubles soulevés par l’analyse : les écrits sur la nature donnent-ils à voir autre chose que la nature de l’écrit ? Prétendre écrire la nature, c’est la construire comme « nature » ; c’est donc n’avoir accès qu’à ce qu’on a construit et non pas à la « nature », puisque nos discours construisent celle-ci comme cela qui, justement, échappe par définition au domaine du construit, etc. Si la nature est cela même que l’écriture rate ou éclipse, alors quid du nature writing ? Entre le texte et son objet, l’aporie est sans issue.

Seeing is of course very much a matter of verbalization. Unless I call my attention to what passes before my eyes, I simply won’t see it. I have to maintain in my head a running description of the present. Like a blind man at the ball game, I need a radio17.

Dans Pilgrim at Tinker Creek, Annie Dillard se décrit en promenade dans la nature « comme un aveugle au stade », muni d’une radio. Sur cette radio interne, un présentateur commente en direct les lieux qu’elle parcourt, lui donnant à entendre – et voir – ce à quoi ses yeux restent sourds. Ce n’est plus Claudel et l’œil qui écoute, c’est l’oreille interne qui voit le paysage alentour. La belle image du langage comme prothèse radio greffée dans l’oreille d’un aveugle rappelle l’image du Philèbe décomposant la pensée en un scribe intérieur qui rédige une phrase et un peintre intérieur qui, au bout de la phrase, en illustre l’idée. Mais ce qui, pour Platon, est une ascension vers le vrai, soit une révélation – il y a plus de vérité dans l’idée de la chose que dans la chose vue – est pour Dillard un voilement – si j’ai besoin du langage, c’est que l’accession au langage a voilé mon rapport au monde.

Le commentateur radio de Pilgrim at Tinker Creek illustre à la perfection la différence irréductible entre le référent et la réalité. Aveugle et sourde à celle-ci, la promeneuse doit construire, par un discours continu (a running description of the present) l’image de celui-ci. Le langage fait partie de notre système perceptif – il en est, dirait Rousseau, le « dangereux supplément » – comme le sonar fait partie du dispositif perceptif de la chauve-souris, cet autre aveugle individu.

There is another kind of seeing that involves a letting go18.

Une radio interne nous tient lieu de monde. Radio vient du mot qui donne « rayon » (radius). Le langage est bien prothèse – suppléance et supplément : il doit radier le réel (pars destruens) pour rayonner du référent (pars construens). Parmi les six sens que nous possédons et qui ouvrent chacun à sa version de monde, c’est le langage qui produit la version la plus excentrique, c’est-à-dire où la distance est la plus infranchissable et le conflit le plus critique entre référent et réalité. – La radio interne du langage diffuse une image de monde singulièrement excentrique.

There is another kind of seeing that involves a letting go. […] When I see this way I see truly. As Thoreau says, I return to my senses19.

C’est cette « autre façon de voir » dont l’écriture de Dillard poursuit partout le fantôme, comme Hamlet Jr son spectre élusif. « All I can do, écrit-elle, is gag the commentator20 ». L’aporie est manifeste : écrire la nature exige une écriture qui bâillonne le langage, c’est-à-dire une écriture qui soit un voir silencieux et donc poema silens à l’instar d’une peinture. L’aporie est manifeste et c’est sans doute la force et la grande clairvoyance avec laquelle elle maintient et arpente cette aporie, sans se payer ni de mots ni de Schwärmerei mystique, qui font des textes de Dillard les spécimens les plus troublants du genre du nature writing.

I can’t go out and try to see this way. I’ll fail, I’ll go mad. All I can do is gag the commentator21.

Dillard compare la différence entre les deux manières de voir à la différence qu’il y a « entre sortir avec ou sans appareil photographique (between walking with and without a camera) » : « When I walk with a camera I walk from shot to shot, reading the light on a calibrated meter. When I walk without a camera, my own shutter opens, and the moment’s light prints on my own silver gut22. » Bel avatar de « chambre double », Dillard définit le nature writing comme la double opération – conflictuelle et inégale – de deux « camera » successives. La « chambre claire » du langage, qui voit ce qu’il dit et dit ce qu’il voit, et la chambre obscure des tripes dont le diaphragme se déclenche pour que l’émotion du réel y imprime son négatif. La métaphore mécanique utilisée par Dillard pour dire la commotion physique ou viscérale – l’obturateur (shutter) pour dire le diaphragme – témoigne du fait que la tripe et sa mimèsis « naturelle » demeure le « foyer vide », irreprésentable du nature writing. La technique, immanquablement, recouvre l’impression première et sa « grammaire sauvage » (Thoreau). Si le langage n’est pas premier – on a éteint la radio et laissé à la maison la camera clara du verbe –, le langage viendra pourtant, en aval de la promenade, développer par l’écriture le mutisme ému des images impressionnées sur les viscères comme le rouleau de la pellicule.

Dans la méthode de Dillard, à l’inverse du Philèbe, l’image précède le langage : d’abord le réel impressionne la tripe ; ensuite l’auteure transcrit sur papier l’image-fantôme produite.

Du verbe φράσσω (protéger, défendre), le « diaphragme » – shutter en anglais, pour l’appareil photographique – est la cloison ou la clôture qui sépare un espace en deux. Dans le mot d’écopoétique, le trait d’union implicite entre préfixe et radical fonctionne comme diaphragme : il défend et il protège le travail de la poiesis contre l’éclat trop fort des lieux. Il joue le rôle d’obturateur, tantôt assurant la clôture du texte et tantôt sa brève ouverture à la réalité comme son négatif – malgré sa double fonction, la pièce de ce mécanisme s’appelle l’obturateur (shutter), – et non pas l’« apériteur » (opener). La forclusion littéraire l’emporte sur l’ouverture à la présence du lieu.

It was sunny one evening last summer at Tinker Creek […] Something broke and something opened. I filled up like a new wineskin.

Si dans le nature writing les seules descriptions légitimes sont expressément le produit d’une vision bifocale, c’est-à-dire à double foyer – l’autofocus physique des tripes comme réflexe de la phùsis, le focus manuel du langage comme travail de la technè – seul le second de ces foyers est effectif dans le texte : ce sont les mots qui font le point, règlent la profondeur du champ, la netteté de l’image. La sensation de la chose, son irréfutable « évidence », l’impression qu’elle saute aux yeux, pas tant représentée qu’empreinte dans le texte comme un coup de poing dans les tripes, cette sensation et cette impression sont une pure performance du langage comme technique et du régime symbolique comme expert en imagerie. L’épiphanie du réel : l’instant foudroyé de la promenade, le diaphragme happant la réalité, afin que l’écriture, plus tard, en développe le spectre obscur –, tout cela peut être truqué puisque le régime du texte ne fait pas de différence entre l’être et le non-être ni ne donne aucune preuve de ce qui occupe (ou non) le « foyer vide » du texte écrit.

When I see this way I see truly. […] I am the man who watches the baseball game in silence in an empty stadium. I see the game purely.

Le genre du nature writing reste la pierre de scandale de la réflexion écopoétique, parce que son bizarre assemblage – un peu pour les mêmes raisons que la « philosophie chrétienne » aux yeux du jeune Heidegger – est un « hölzernes Eisen 23 ». Je relis régulièrement quelques pages choisies au hasard de Pilgrim at Tinker Creek pour raviver la conscience de la chimère théorique en quoi consiste la discipline. Quand je commence à y croire, par routine, par commodité, Dillard est mon exorciste.

Dans les termes d’Annie Dillard, l’écriture de la nature est un silence radio.

Ivory Ghost. Dans une page de Souvenirs pieux, Yourcenar se remémore « une croix d’ivoire ornée d’une tête d’angelot » que sa mère avait toujours dans sa table de chevet. Ce « pieux bibelot », écrit-elle, « provient d’un éléphant tué dans la forêt congolaise, dont les défenses ont été vendues à bas prix par des indigènes à quelque trafiquant belge. Cette grande masse de vie intelligente, issue d’une dynastie qui remonte au moins jusqu’au début du Pléistocène, a abouti à cela. […] L’artiste qui a façonné cette matière n’a su en faire qu’une bondieuserie de luxe. » Je lis dans « ce brimborion [qui] a fait partie d’un animal » l’emblème de l’aporie qui rend l’écopoétique si fragile comme méthode, si affriolante comme théorie. Ce que son ivoire est à l’animal, le langage l’est aux choses : non leur présence, mais leur ossuaire. La matière dont sont faits les livres – ce précieux ivoire du verbe dans lequel sont gravés leurs récits, cette formation de défense (d’éléphant ou de la psyché) – suppose la disparition, l’abolition du réel commémoré dans les signes. Et donc, quoi qu’on y écrive, ce qui s’écrit dans un livre est toujours, fatalement, une affaire de transcendance – un post-scriptum, un post mortem, une promesse de vie posthume : « tête d’angelot », vaine « bondieuserie ». L’écopoétique sans peine croit pouvoir à peu de frais remédier à cette crise en s’intéressant, dans l’œuvre, à la mimèsis du « vivant » (végétaux, animaux, lieux – avec une prédilection pour les ours et les forêts), en invitant les auteurs à changer leur fusil d’épaule et à chanter les « non-humains » (sic) au lieu du sempiternel, de l’envahissant bonhomme à qui les livres s’adressent et pour qui on les écrit. On devine que le procédé est aussi peu susceptible de remédier à cette crise que, sous prétexte de contribuer à la conservation des espèces sauvages, de sculpter dans de l’ivoire, au lieu d’une tête d’ange, un cortège d’éléphants marchant à la queue leu-leu.