« La plage, écrit Goncourt, n’est que le prolongement du salon1»

Lancée en Angleterre dès le xviie siècle, la vogue des bains de mer s’épanouit en France dans la seconde moitié du xixe siècle grâce à l’essor formidable des stations balnéaires et le développement conjoint des chemins de fer. Ce phénomène, qui possède une histoire riche et particulièrement bien documentée, à la croisée de nombreux champs disciplinaires, vient initialement répondre à un souci thérapeutique. Le « désir de rivage2 », à l’origine de l’invention de la plage, témoigne à ce titre d’un nouveau rapport au corps – à son propre corps –, qu’il s’agit, à travers la baignade proprement dite, mais aussi les activités périphériques susceptibles de l’accompagner, de soigner et de régénérer. Les « bains de mer », comme on a coutume de les nommer dans les traités médicaux, relèvent en outre d’un ensemble de pratiques mondaines ritualisées, inscrites dans le rythme des saisons. Ils trouvent à ce titre un relais important dans la culture médiatique du temps, qui concourt tant à leur promotion qu’à leur succès. Affiches publicitaires, guides touristiques et titres de presse, spécialisés ou non, se chargent alors de « diffuse[r] l’imaginaire balnéaire et thermal ainsi que leurs sociabilités3 ».

Le succès rencontré par la revue La Vie parisienne, fondée en 1863 par Émile Planat, dit Marcelin, coïncide directement avec la vogue des bains de mer et des stations balnéaires, tout particulièrement celles de la côte normande, que les lignes de chemin de fer nouvellement construites permettent aux foules de « villégiateurs4 » de rejoindre aisément depuis la capitale. Dès sa création, la revue se fait le miroir d’une « fête impériale » qui cherche à se prolonger à travers chaque moment du quotidien. Elle donne ainsi à voir à son lectorat, par le texte et plus encore par l’image, le spectacle d’une bourgeoisie fantasmée, avant tout avide de loisirs et de divertissements, qui dissipe son temps en une multitude d’activités susceptibles de la définir socialement. Le séjour aux bains – à l’instar des courses, de la chasse ou des sorties au théâtre – apparaît à cet égard comme l’une des composantes essentielles5 de cette fameuse « vie parisienne », émanation d’un Second Empire qui exhibe une prospérité et une joie de vivre que célèbre au même moment Offenbach. En s’emparant de cette pratique, La Vie Parisienne contribue, au fil des ans, à en dessiner et à en fixer les traits, en lui imprimant sa touche frivole, assez loin, il faut le dire, des préoccupations thérapeutiques l’ayant initiée et continuant du reste de la justifier.

Si la présence des bains de mer est encore largement attestée dans la revue au début du xxe siècle, elle est néanmoins particulièrement soutenue sous la direction de Marcelin, période – souvent considérée comme son « âge d’or » – qui nous intéressera plus particulièrement ici. Directeur – et illustrateur – de la revue de 1863 à 1885, c’est lui qui contribue à en inventer le ton et à en fixer la formule6. Le sujet s’impose d’abord comme un topos estival de la revue, qui illustre la diversité de ses pratiques discursives et permet en outre de mettre en scène, dans un environnement inédit et à certains égards troublant, une mondanité fantasmée. Envisagé à la fois comme une pratique et comme un mode de vie, il participe à la promotion d’un corps féminin éternellement jeune et séduisant, celui de la Parisienne high life, inventée par Marcelin. Le discours hygiéniste sur la baignade, fondateur de cette pratique, se retrouve là détourné au profit d’un imaginaire licencieux, que l’évolution du journal au xxe siècle ne fera qu’amplifier.

Les bains de mer dans la narration de La Vie parisienne

L’anthropologie sociale ainsi que l’histoire des sensibilités ont permis de montrer comment le bord de mer, longtemps appréhendé comme un espace horrifique et inquiétant, s’était progressivement désensauvagé, pacifié, avant de se transformer, au cours du xixe siècle, en une destination de plaisir, vecteur de pratiques de loisirs et creuset de nouvelles sociabilités. « L’hiver passé, les eaux et les bains de mer occupèrent leur été ; tourbillon toujours renouvelé de toilettes, d’excursions, de pertes ou de gains au jeu, bien fait pour les étourdir mieux encore7 ». Tirés d’un récit publié dans ses Souvenirs de la vie parisienne, ces mots de Marcelin viennent rappeler deux éléments factuels qui nous serviront de point de départ : d’une part, les bains de mer, étroitement associés à la villégiature littorale, s’inscrivent, en cette fin de xixe siècle, dans une temporalité saisonnière, circonscrite aux mois d’été et à une partie de l’automne, contrepartie aux mois d’hiver et de printemps de la saison parisienne8 ; d’autre part, ils relèvent moins d’une pratique physique stricto sensu que d’un mode de vie attaché à un groupe social, qu’on peut identifier à la « classe de loisir », au sens de la définition qu’en donne Thorstein Veblen9 : « une élite affichant sa consommation de biens rares pour les autres et son goût de la prodigalité, afin de montrer ses heureuses dispositions à jouir du superflu10. » Ajoutons à cela la capacité de cette « élite », oisive et ostentatoire par ses modes de consommation, à fonctionner comme un entre-soi, celui-là même que met en scène et exalte à longueur de numéros le journal de Marcelin : « Contrairement à l’opinion reçue, rien de moins propice à la fusion des mondes de toutes catégories qu’une plage de bains de mer ou qu’une station thermale11. »

Le caractère tout à la fois saisonnier et mondain des bains de mer en fait naturellement un sujet privilégié pour un périodique à la parution hebdomadaire, sous-titré « Mœurs élégantes, Choses du jour, Fantaisies, Voyages, Théâtres, Musique, Modes ». Leur médiatisation dans la revue, principalement entre juin et septembre, voire octobre, renvoie à ce temps particulier de la villégiature littorale – en concurrence avec la villégiature à la campagne –, auquel se plient les vies bourgeoises ou aristocratiques fantasmées par la revue. Elle participe parallèlement du principe de connivence qui en régit l’écriture et le projet éditorial. La revue s’adresse en effet, à travers la peinture des « mœurs élégantes12 » du « Tout-Paris13 », à un lectorat, aux contours flous, de « gens du monde14 », lorgnant parfois davantage vers le « demi-monde » que vers le « grand monde15 », dont il s’agit de flatter l’appétit de distinction et les désirs de mimétisme. Dès sa première année de parution, les bains de mer s’y inscrivent dans une forme de sérialité, instaurée à l’échelle de la saison ou d’un même numéro (offrant plusieurs articles sur le sujet), que peut venir interrompre, aux abords de l’automne, une publication évoquant, dans une ambiance nostalgique de valse qui s’achève, la fin de la saison et les derniers bains de mer16. À la fin du mois de septembre 1877, La Vie parisienne publie ainsi une page centrale consacrée à « Nos derniers jours aux bains17 », prétexte à une typologie, comme la revue les affectionne, des valseurs de casino, à laquelle succède dans le numéro suivant une même page centrale sur le thème du retour en train dans la capitale18, occasion d’offrir aux lectrices une sélection de toilettes de voyage.

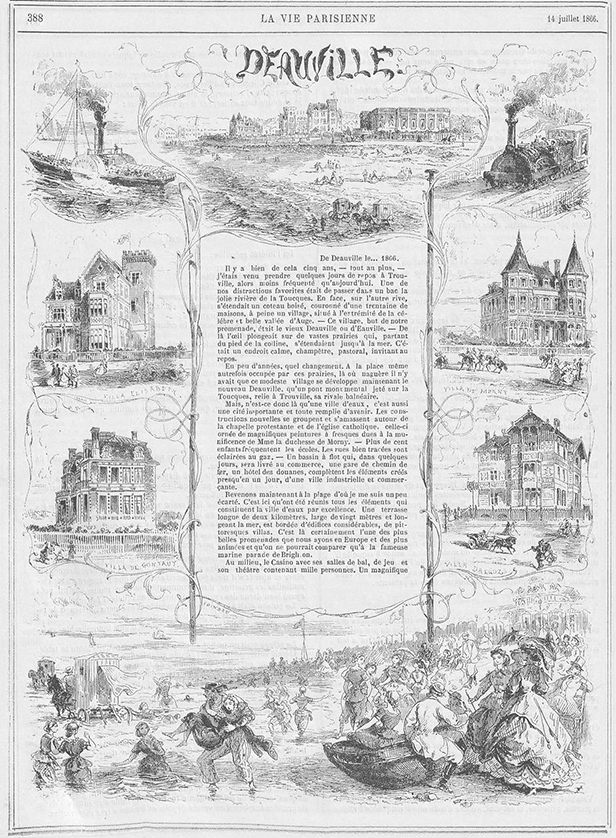

Cette médiatisation coïncide en outre avec une actualité qui intéresse de près le lectorat. En France, les premières stations balnéaires émergent sous la Restauration. Sur le modèle de Brighton, Dieppe, très présente du reste dans la revue, se dote en 1822 d’un luxueux établissement de bains, édifice autour duquel s’organise la vie balnéaire. Les villes balnéaires connaissent toutefois un développement accru sous le Second Empire, sous l’influence notamment des courants hygiénistes, qui, en réaction à l’industrialisation, encouragent les habitants des villes à aller prendre les eaux et à changer d’air19. Napoléon III, familier des villes thermales, fait construire en 1854 la villa Eugénie à Biarritz, station dont il fait un lieu de villégiature, tandis que d’élégantes colonies balnéaires, créées ex nihilo par des investisseurs, voient le jour sur la côte normande, attirant à elles toute une clientèle d’aristocrates et de gens chics et fortunés. La Vie parisienne fait état de cette actualité littorale en consacrant, dans ses premières années, des publications aux stations les plus en vue de la côte normande ou de la côte atlantique, comme Biarritz20, Arcachon21 ou Deauville22, qui fixent le cadre général des représentations qu’elle offre par ailleurs de la baignade. Ces reportages peuvent avoir une fonction promotionnelle, relayée dans l’espace de la revue par des annonces publicitaires pour les lignes de chemin de fer permettant de rejoindre aisément les nouvelles stations23 ou encore pour des guides touristiques24 ; ils cherchent toutefois aussi à faire rêver en donnant à voir au lecteur le luxe architectural qui se déploie dans ces lieux fréquentés par le beau monde. Narrés à la première personne, ils sont alimentés à la fois par des informations objectives et des anecdotes plus personnelles, qui fonctionnent comme vecteurs d’authenticité. La mention du lieu et de la date en en-tête de l’article, qui rappelle aussi bien l’écriture du journal que la forme épistolaire, vient appuyer cette volonté d’instaurer un effet de réel dans la narration. Ces textes témoignent à ce titre d’une nouvelle forme d’écriture journalistique, qui procède du régime du « témoignage » ou de la « chose vue », analysé par Marie-Ève Thérenty25. Ils s’accompagnent en outre d’illustrations pittoresques – cartes postales intégrées dans l’espace de la page et envoyées gracieusement au lecteur –, mettant en valeur le nouvel urbanisme balnéaire, figuré au travers de ses édifices les plus emblématiques (fig. 1).

Brighton, station du sud de l’Angleterre lancée par des médecins au xviiie siècle et devenue à la mode à la suite de la visite du Prince de Galles qui se baigna à cette occasion dans la mer, reste par ailleurs un lieu important dans la mémoire du journal26 – comme tout ce qui a trait à l’Angleterre. En témoigne notamment un texte, non illustré, de Camille Selden27, collaboratrice importante de la revue, qui croise ironiquement dans le même numéro une évocation par la seule image, en page centrale, des fastes de Biarritz (son pendant français ?) et de la côte basque.

L’originalité de la formule éditoriale inventée par Marcelin réside dans la composition très souple, presque livresque, du journal et sa relative indifférence au rubricage traditionnel. Le sujet des bains de mer, aux déclinaisons multiples, n’est pas assigné à une page spécifique et peut surgir au travers de simples allusions textuelles dans des contextes discursifs autres. Tel un parfum diffus imprégnant ses pages, les bains de mer intègrent d’emblée son imaginaire mondain, alimenté par un ensemble d’usages sociaux attachés à des lieux. Le sujet illustre en outre la diversité des pratiques d’écriture de La Vie parisienne, entre chroniques mondaines, reportages pittoresques, essais de typologie, expérimentations littéraires et discours publicitaires, affichés ou non comme tels. Le thème peut ainsi se faufiler à la fin du journal, dans l’une des rares rubriques fixes de la revue – « Choses du jour », « Choses et autres », « Petite chronique », tels en sont les titres –, sous la forme d’un paragraphe relatant les petits événements rythmant la vie balnéaire, de l’ouverture de la saison ou de l’inauguration d’une station jusqu’aux plus dérisoires et insignifiants. Au fil des ans, le thème tend aussi à se littérariser, en adéquation avec le style et les collaborations de la revue – tantôt anonymes, tantôt signées d’une initiale ou d’un pseudonyme. Il se prête ainsi à des saynètes dialoguées – l’une des formes d’écriture emblématiques de La Vie parisienne –, comme en témoigne « Une inauguration des bains de mer », petite pièce en un prologue, deux journées et un épilogue, se donnant pour décor quelques lieux-clés de l’imaginaire des bains : le train, la plage, l’hôtel et le casino28. Un cas intéressant, illustrant la grande plasticité formelle du thème, est celui de « La saison à X... sur mer », série qui se déploie en cinq volets discontinus, répartis sur l’ensemble d’un numéro29. Cet ensemble de textes et d’illustrations croise et explore les formes d’écriture, du dialogue théâtral classique mettant en scène la mondanité à des développements plus hybrides, comme cette fascinante liste à la Perec d’« objets trouvés ou perdus » – articles de lingerie, bas, lorgnette, télescope, alliance... et même un exemplaire de Nana ! –, formant autant de petites mythologies genrées de la plage et, opérant une mise à nu du corps des baigneurs.

Le sujet affiche toutefois un lien privilégié avec l’illustration, produit d’appel de La Vie parisienne et principale clé de son succès. Une page, sobrement intitulée « Aux bains de mer » ou « Les bains de mer », composée d’une série de vignettes légendées, déclinant ce qu’on pourrait appeler des « scènes de la vie aux bains de mer », est la formule éditoriale retenue et répétée à l’identique dans les premiers numéros d’été en 1863 et 1864. Dans ce « pêle-mêle » visuel et textuel, que La Vie parisienne hérite d’une presse de vulgarisation née dans les années 1830 avec Le Magasin pittoresque30, se retrouve l’esprit de la « chose vue » évoquée plus haut et du « croquis pris sur le vif », revendiqué par Marcelin dans un texte programmatique au moment du lancement de la revue31. Promoteur de la « chose vue », La Vie parisienne l’est du reste aussi de la « chose entendue » : les légendes des petites scènes croquées prennent la forme de paroles rapportées, se faisant ainsi l’écho d’une causerie mondaine, le plus souvent réduite à des cancans ou à des plaisanteries grivoises. Propices à l’image, les bains de mer s’imposent notamment, durant l’été, comme un – sinon le – sujet de prédilection de la fameuse double page centrale, espace ouvert, dont la composition élaborée séduit par son caractère spectaculaire : s’y donnent à apprécier le caractère licencieux de La Vie parisienne, mais aussi sa fantaisie et sa créativité, parfois débridées, surtout dans les premières années. Elle cristallise à ce titre l’imaginaire de la revue, dans ce qu’il peut avoir de délicieusement futile, mais aussi, avec le temps, de terriblement monotone dans son obsession pour les petites femmes coquettes et (de plus en plus) légèrement vêtues. Les bains de mer s’emparent également, un peu plus tard, de la couverture, qui propose, à partir de 1906, une illustration, ouvertement aguicheuse, chaque semaine, en lieu et place de celle dessinée par Marcelin, longtemps restée immuable. Ces unes au dessin grivois – comme une promesse d’évasion pour un lecteur-voyeur –, affichant des corps féminins stéréotypés plus dénudés que jamais, viennent ainsi consacrer la mutation des bains de mer en activité franchement libertine et non plus seulement de plaisirs mondains.

Physiologie des bains de mer : de la pratique de la baignade aux mœurs balnéaires

Les bains de mer fonctionnent dans cette revue de la surface des choses comme un titre ou un énoncé programmatique, véhicule d’un imaginaire social qui déborde la seule réalité de la baignade – pratique censée justifier le déplacement vers le littoral – pour s’imposer comme un mode de vie à part entière, circonscrit dans un temps et dans un espace déterminés et figurant un ensemble de silhouettes génériques, que la périodicité du journal et son écriture, comme ses illustrations, marquées par l’effet de ressassement, transforment bientôt en stéréotypes. Si cette sociabilité littorale, fondatrice de ce qu’on pourrait appeler une mondanité balnéaire, est au cœur des mises en scène littéraires et iconographiques de La Vie parisienne, elle s’organise et prend d’abord sens autour d’une pratique, la baignade, et d’un lieu, la plage, dont elle contribue par ailleurs à exhiber les ambivalences, entre préoccupations hygiénistes et quête d’hédonisme.

La conquête du rivage, entamée au xviiie siècle en Angleterre, se fait initialement au nom de considérations sanitaires. Les pratiques balnéaires sont alors encouragées et justifiées par les discours médicaux, qui mettent notamment en avant les bienfaits conjugués de l’eau froide – et salée – et de l’air marin32. La géographie balnéaire de La Vie parisienne est donc avant tout une géographie septentrionale – anglo-normande – et atlantique, autrement dit une géographie de mers froides, agitées, considérées par là même comme revigorantes et régénérantes33. Les représentations que la revue offre de la baignade continuent à cet égard à être sous-tendues par cet imaginaire médical34, qui est aussi un imaginaire de la mortification – par la violence du froid, du vent ou de la vague –, aux antipodes de l’hédonisme qu’on associera plus tard à cette pratique. La promotion de la balnéarité se trouve d’ailleurs concurrencée dans le journal par celle, moins circonscrite dans le temps, du thermalisme, que le développement des stations de bord de mer n’a pas éclipsé si l’on en juge par les publicités, les allusions ou les textes publiés dans ses pages. Le narrateur du micro-récit « Mon dernier bain de mer » souligne ainsi le caractère contraint de la baignade et des pratiques strictement codifiées – comme le fait de boire un verre d’eau de mer – l’encadrant :

L’eau de mer a fait ses preuves comme purgatif ; mais elle est si désagréable à prendre qu’on lui préfère la limonade Rogé. On ne l’emploie que pour l’usage externe, et si quelque Parisien en boit un coup, c’est malgré lui. On assure, et je le crois, que la saumure conserve tout : non seulement les sardines, les morues et les harengs morts, mais l’homme le plus vif. Cette théorie fort accréditée nous a fait prendre l’habitude de nous saler un peu tous les ans35.

Le bain de mer, avec sa cohorte de désagréments qui font revivre la crainte immémoriale du rivage, apparaît dès lors comme une épreuve qu’il s’agit pour le baigneur de surmonter et que la revue va se charger à sa façon très personnelle de dédramatiser et même de réinterpréter.

Fig. 3 : « Souvenirs de Trouville-Deauville. Types, modes et coups de vent », La Vie parisienne, 23 août 1873, p. 536-537.

L’imaginaire hygiéniste subit ainsi un détournement comique, que l’on rencontre déjà au demeurant chez les caricaturistes anglais du xviiie siècle comme Thomas Rowlandson et George Cruikshank. Une scène de la vie aux bains de mer, représentant une famille parcourant la jetée, aux prises avec la force des vents marins, exploite dans l’un des premiers numéros, sur un mode ludique – et non « expiatoire » –, le motif climatique : « On s’aguerrit de plus en plus, et l’on finit par trouver plaisir à venir braver la tempête en famille36 », dit la légende du dessin (fig. 2). Le plaisir du coup de vent violent reçu en plein visage est d’autant plus grand qu’il permet, ailleurs, de soulever les jupes des dames37 (fig. 3). De même, dans la pratique de la baignade se joue une tension essentielle entre peur et plaisir intenses. Sa mise en scène, réinvestie par le fantasme autour du féminin qui fait la marque de la revue, se fait ainsi par le biais de motifs iconographiques propres à satisfaire son esprit grivois et les attentes de son lectorat. Le contact saisissant avec la vague – cette vague affolante dont le baigneur se doit d’apprivoiser la violence – est, de fait, converti en pratique ludique, à la fois régressive et érotique38. La revue propose en outre une réinterprétation du motif pictural des baigneuses sur le rivage, fixé par la peinture et notamment les tableaux, exactement contemporains, d’Eugène Boudin. Le rituel de la baignade s’y décline à travers l’image de femmes regroupées sur une plage et revêtues d’un costume caractéristique – une sorte de combinaison sombre dont les pantalons s’arrêtent aux genoux –, révélant la nudité des jambes, des bras et du décolleté. Il est peu question de nage dans ces configurations imaginaires : il s’agit tout au plus de prendre la vague, de « côtoyer l’écume39 ». Les corps évoluent les pieds dans l’eau ou sont placés en semi-immersion dans la mer, mais toujours à proximité raisonnable de la plage ou d’une cabine, parfois sous l’œil lubrique de villégiateurs en costumes de ville, les observant derrière une longue vue ou une lorgnette, qui n’est pas sans évoquer celle des abonnés de l’Opéra, chère à l’imaginaire satirique qui se déploie au même moment dans la petite presse.

La page centrale de la revue permet de donner à voir et à lire ce rituel, dont le scénario se révèle à peu près immuable. L’une des premières publiées sur le thème, en 1865, en fixe le ton résolument libertin (fig. 4), qu’elle ne cessera de décliner par la suite40. Le titre, « Bains de mer », apparaît dans une conque évoquant la naissance de Vénus, elle-même encadrée par un motif ornemental à l’antique, celui de sirènes démultipliées. Si la narration n’est pas rapportée à un lieu précis, le décor de la vignette centrale évoque l’architecture de Dieppe, telle que la station est figurée sur les affiches promotionnelles de l’époque, avec ses falaises, son château, son établissement de bains, ses cabines de plage. Le détournement grivois est notamment marqué par quelques complaisantes variations autour des poses des baigneuses, alanguies sur la plage, et amplifié par la présence d’une figure centrale associée alors à la pratique de la baignade, celle du maître-baigneur, traditionnellement chargé de contrôler la durée du bain et de précipiter le baigneur dans l’écume. Or, ce dernier n’est plus ici un guide, une autorité médicale, une instance de régulation d’une pratique à visée thérapeutique, mais un satyre moderne au sourire ambigu, amateur de chairs féminines, qui retourne la phobie de la vague en plaisir sexuel, signifié par les postures abandonnées des baigneuses. Dans « La semaine dernière à Trouville », récit signé de Richard O’Monroy, l’un des collaborateurs importants de la revue avec Gyp à la fin du xixe siècle, les baigneuses se piquent de choisir leur maître-baigneur : « On attend Reichemberg, Elise Damain, et Mesdemoiselles Mauduit de l’Opéra. Celles-ci ont promis de se baigner si M.... voulait bien leur servir de maître baigneur. Ce sera amusant41. » Le commentaire du narrateur, le statut de demi-mondaines des baigneuses et le cadre général de la narration suffisent à saisir le sous-entendu graveleux, qui identifie la baignade à un spectacle ouvertement licencieux et, du reste, accepté comme tel par les intéressés.

Ce type de représentation illustre bien la capacité de ressassement de la revue, dont la formule novatrice s’use en réalité très vite. On en retrouve ainsi les motifs, retravaillés et déjà devenus lieux communs, en 1868, dans « L’heure du bain42 », au dessin particulièrement soigné (fig. 5). Cette page centrale délaisse toutefois le décor de la plage pour mettre l’accent sur le cérémonial du bain, avec ses codes emblématiques – la cabine où l’on se change, le costume réglementaire, avec son « bonnet de toile cirée » et ses « affreux fourreaux noirs », la douche à l’aide d’un saut d’eau jeté sur la tête par le maître-baigneur, l’exposition à la vague –, et en exhiber à nouveau la dimension éminemment sexuelle. La baignade agit là en outre comme le révélateur d’une conception stéréotypée et normative des rôles de l’homme et de la femme, dont ne s’écarte jamais la revue, quel que soit le sujet : la mer assimile la femme à une naïade, la révèle en créature magnifiée par les eaux – une « sirène aux bras blancs » et « aux longs cheveux » –, tandis que l’homme, maître des éléments, s’en fait tour à tour le spectateur et l’initiateur. Cet imaginaire, appuyé sur des références mythologiques banalisées et trivialisées, sous-tend une autre représentation fantasmatique, aux connotations nettement plus sulfureuses. Dans « À Trouville. Comment on s’y baigne43 » (fig. 6), la mer, envahie par un groupe de femmes de tous âges jouant autour d’un cordage de bateau – motif iconographique récurrent, exhibant leurs semi-nudités dans l’eau et hors de l’eau, semble se faire le lieu d’une curieuse bacchanale aquatique, dont le prétexte avoué est une présentation de costumes de bain.

L’examen suivi des publications montre toutefois que la baignade n’est qu’un aspect, sinon mineur, du moins ponctuel, du séjour balnéaire. En réalité, la vraie vie balnéaire telle que la représente La Vie parisienne se passe sur terre et hors des flots. L’anthropologie sociale rappelle d’ailleurs ce paradoxe : « Les “baigneurs” du xixe siècle ne se baignent guère et ne sont pas si nombreux44. » La pratique de la baignade se trouve en effet au cœur d’un dispositif thérapeutique, ou supposé tel, qui inclut naturellement d’autres activités physiques et loisirs de plein air, comme la pêche, les promenades à pied, à cheval ou en barque, ou encore le yachting45, mode venue d’Angleterre promue également par la revue, qui amorce un glissement de la pratique sanitaire vers la pratique sportive. Plus qu’à la baignade proprement dite, la villégiature littorale se trouve ainsi associée à la plage, extension terrestre du domaine de la mer, creuset de sociabilités, galantes ou mondaines, qui peuvent se prolonger sur la jetée-promenade, cette « frontière » symbolique qui sépare la plage du port, les baigneurs des marins, la vie rêvée de la vie réelle46. Elle semble cependant s’épanouir surtout, plus loin encore du rivage, dans les hôtels et les casinos, ces utopies de pierre, creuset d’un entre-soi rassurant, à la fois coupées de la réalité du monde et des périls de la mer. Indissociables de l’imaginaire des bains et de la géographie nouvelle attachée à l’exploitation touristique du littoral, elles reflètent, par leur architecture et les activités que l’on y pratique, la dimension résolument apolitique de la revue, uniquement préoccupée de plaisirs et de divertissements entre gens du même monde. Conformément à son éthique mondaine, la revue de Marcelin fait du casino le cœur battant du séjour balnéaire, un petit théâtre autour duquel se cristallise une sociabilité avant tout fondée sur le paraître. Une page illustrée donne ainsi à voir « ce parloir commun de la colonie des baigneurs […] où tout […] est prétexte à sauteries47 » comme un endroit qui résume à lui seul le mode de vie superficiel et festif exalté par la revue (fig. 7). L’on y joue, l’on y bavarde, l’on s’y livre à des travaux de dames – couture et lecture de journaux –, l’on y écoute de la musique, l’on s’y étourdit dans la danse. Comme le suggère la vignette principale, figurant des couples en train de danser, il est, jusque dans son « mauvais goût » intérieur affiché, le lieu par excellence de la fête balnéaire – miroir d’une fête impériale s’épuisant elle-même dans les futilités –, où se conjuguent oisiveté, ivresse de la rencontre et plaisir des sens.

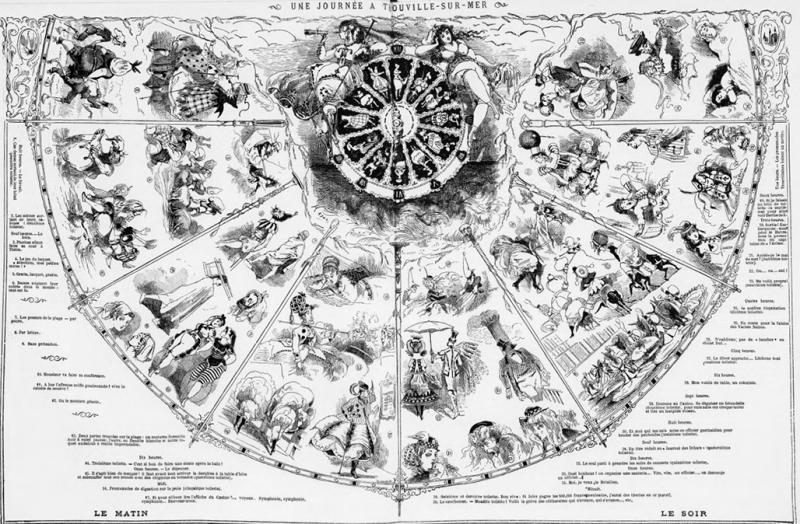

Circonscrite à un espace organisé autour de la plage et d’un édifice aussi somptueux qu’imposant, la villégiature balnéaire telle que la fantasme La Vie parisienne l’est aussi à une temporalité, celle attachée à la durée du séjour. Celui-ci est, de fait, rythmé par un ensemble d’activités physiques ou mondaines dont la revue transforme la ritualité, toujours à la limite de l’ennui, en narrations, destinées à relater, sur le modèle poétique du journal ou du bloc-notes, le quotidien – l’emploi du temps type –, parfois étendu à la semaine, du baigneur. La forme se prête aussi bien à l’écrit qu’à l’illustration, comme le montre une page centrale donnant à voir, au travers d’une Carte du Tendre élégamment revisitée, le déroulement, heure par heure, d’« une journée à Trouville-sur-mer48 » ponctuée par les changements de toilettes de ses héroïnes (fig. 8).

Fig. 8 : Hadol, « Une journée à Trouville-sur-Mer », La Vie parisienne, 15 juillet 1865, p. 384-385.

Fig. 9 : « Aux bains de mer. I- L’emploi de la journée », La Vie parisienne, 28 août 1880, p. 499-501.

Dans le cadre d’un numéro proposant une série d’articles sur les bains, la revue publie « l’emploi de la journée » d’un villégiateur de Dieppe49. L’illustration d’ouverture imprime, comme souvent, la tonalité générale de l’article et figure une pendule ouvragée dont les aiguilles sont animées par deux chérubins en costumes de bain (fig. 9). On a là un exemple visuel de la manière dont la revue revisite et popularise un xviiie siècle rococo, en le mettant au service de ses sujets de prédilection. Adoptant l’allure d’une petite chronique, où un « on » à valeur généralisante renvoyant à une colonie balnéaire en quelque sorte archétypale se substitue à un « je » par trop personnel, le texte égrène une suite d’anecdotes propres à chaque heure du jour, introduite par un petit dessin amusant auquel se superpose un chiffre romain. Dans cet emploi du temps strictement rationalisé, vécu sur le mode de la répétition, la baignade, avec ses plaisirs ou ses peurs, est presque évacuée, sinon à titre de spectacle licencieux, essentiel néanmoins à la bonne santé physique et mentale d’un villégiateur forcément amateur de chairs féminines. Exit ici le rituel matinal et hygiénique du bain revigorant, surtout réservé aux dames dans l’imaginaire de la revue, le « baigneur », si soigné de sa personne, ne s’éveille qu’à dix heures du matin et ne songe nullement à aller tremper lui-même un pied dans l’eau. Sa seule incursion sur la plage, aux alentours de onze heures, ne vise qu’à y reluquer les baigneuses50. Le récit pousse à son paroxysme le tropisme mondain de la revue en faisant la part belle aux rituels sociaux, répétés chaque jour de manière immuable – le déjeuner, la promenade, la lecture des journaux, le jeu, les achats, le café pris sur la terrasse, le dîner, le concert du soir… –, concentrés, de manière significative, dans et autour du casino et tous prétextes à la rencontre entre les sexes et aux marivaudages plus ou moins égrillards. De la pratique du bain, d’emblée spectacularisé et érotisé, aux mœurs balnéaires, s’instaure ainsi un régime de voyeurisme généralisé dont le corps féminin apparaît comme l’objet d’une quête de tous les instants.

La Parisienne aux bains de mer : entre voyeurisme et quête de séduction

Dans l’économie de la revue, le dispositif spectaculaire et voyeuriste associé à la baignade et prolongé dans d’autres espaces, souvent représenté dans un coin de la page par la figure, tenant presque de l’allégorie, de l’homme à la lorgnette, met en abîme la figure du lecteur, lui-même avide de « gravelures51 ». Il s’impose en outre comme une énième déclinaison autour de ce qui constitue, pour le meilleur et pour le pire, et bien en-deçà des « mœurs élégantes » impressionnistes mises en exergue par le sous-titre du journal, « la matière matricielle » de La Vie parisienne, à savoir « la femme et sa représentation, son traitement “encyclopédique”52 ». Les bains de mer, dont la vogue consacre un rapport nouveau au corps, à la nature et aux éléments, constituent à cet égard un sujet de choix dans la construction médiatique de cette créature fantasmatique qu’est la Parisienne selon Marcelin, « femme composite, mondaine et demi-mondaine, distinguée et libertine53 », dont le journal ne cesse d’exhiber les attraits à travers ses pages, sous mille et un masques et artifices – ceux de l’habillé comme ceux du déshabillé. Le sujet permet en outre de creuser et d’articuler les identités multiples et passablement flottantes de La Vie parisienne, à la fois revue mondaine – par son style conversationnel, son ton de connivence et ses sujets de prédilection –, revue érotique et revue de mode – s’adressant donc à un lectorat mixte, tantôt masculin, tantôt féminin. Les représentations des corps induites par le sujet reflètent ainsi son indétermination générique, qui peut se percevoir dans la redistribution genrée de ses pages, notamment de sa double page centrale, qui, comme le souligne Clara Sadoun-Edouard, « semaine après semaine […] explore un continent plus rose que noir, celui du corps féminin […], que ses gravures découpent […] en morceaux choisis54 ».

Les bains de mer sont d’abord l’occasion de promouvoir un corps féminin dont la séduction repose notamment sur la tension, entretenue par le mode de vie balnéaire, entre la tenue couvrante qu’imposent, à l’extérieur de l’eau, les convenances sociales et la nudité partielle qu’autorisent a contrario la baignade et, au fil du temps, la plage elle-même. Les premiers dessins légendés de la revue, en 1863-1864, opposent, dans un registre en partie satirique, la décence de jeunes femmes aux vêtements encombrants et inadaptés à l’eau et à la plage à l’audace que représente le costume de bain, appréhendé du reste, et de manière répétée, comme peu seyant, par ce qu’il permet de révéler des corps. Le vent qui soulève les robes à crinoline, le sable ou la marée qui obligent ces dames à relever leurs jupons et à laisser paraître leurs mollets – invitations au voyeurisme des promeneurs – permettent dès lors d’introduire dans les représentations un soupçon d’érotisme, que vient prolonger la légende – en forme « d’écho de la plage » – aux sous-entendus volontiers grivois. Si la plage amorce une érotisation des corps, permise par le dévoilement qu’elle opère, l’immersion dans la mer consacre de son côté l’éveil d’un hédonisme qui peut déborder la simple grivoiserie masculine, destinée à provoquer le rire. Dans « Mon dernier bain de mer », le narrateur décrit ainsi une baignade à Étretat en compagnie de sa maîtresse, Ernestine :

Lorsqu’elle se baignait avec moi, elle descendait à l’eau dans un costume noir de la plus austère simplicité. Je voyais ses beaux bras jusqu’à l’épaule, ses pieds mignons, ses chevilles délicates, et même autant de mollet qu’une honnête femme en peut montrer. Elle nageait à la façon des sirènes, tantôt couchée sur la vague écumante comme sur un oreiller, tantôt debout et hors de l’eau jusqu’à mi-corps. La draperie se modelait divinement sur elle, vous auriez dit une statue de marbre noir à tête blanche […].

Après le bain, elle s’enveloppait d’un peignoir de laine blanche et remontait sur sa cabine en dénouant ses longs cheveux noirs. Rien n’est plus beau que les cheveux noirs (lorsqu’ils sont beaux), tombant sur un col blanc et une draperie claire. Elle se rhabillait en dix minutes, mais sans se recoiffer, et c’était plaisir de la voir assise au milieu de cinq ou six bonnes dames un peu chauves, narguant leur raie trop large, et séchant sa richesse au soleil55 !

On retrouve là, à première vue, une simple variation, certes plus élégante que grivoise, autour du dispositif voyeuriste classique ressassé par la revue : l’anatomie féminine, dont la séduction réside dans un glissement subtil entre voilement et dévoilement, est fétichisée et livrée au regard concupiscent d’une figure masculine, qui la métamorphose en objet d’art par le truchement de références picturales empruntées au modèle antique cher à La Vie parisienne. La baignade s’enrichit toutefois ici de significations nouvelles : d’une part, elle semble partagée avec l’homme aimé, quand la revue montre souvent la baignade comme une activité régulée et marquée par la partition des sexes, d’autre part, elle se fait nage (et Ernestine « nage bien », précise le texte), pratique rarement évoquée dans le contexte maritime, qui consacre ici l’émergence d’une forme de plaisir des sens associé à l’eau de mer et au soleil et suggéré notamment par l’analogie de la vague avec l’oreiller.

Si l’érotisation du corps des baigneuses se traduit par des mises en scène fantasmatiques destinées à éveiller les appétits voyeuristes d’un lectorat masculin, elle passe aussi par un discours promotionnel sur l’apparence et sur la mode, dont on peut imaginer qu’il vise davantage la lectrice frivole, soucieuse de ressembler à la Parisienne protéiforme façonnée par Marcelin, qui intéresse parallèlement la revue. Un aspect important, lié notamment à son tropisme mondain et à son public de bourgeoises fascinées par le rêve supposé de la « vie parisienne », réside dans la coexistence en ses pages de textes journalistiques – et même littéraires – et de textes à vocation publicitaire, qui y occupent du reste une place de plus en plus importante au fil des décennies. Les bains de mer attirent ainsi une série de réclames, parfois très écrites, déguisées en ce qu’on appellerait aujourd’hui du publi-rédactionnel, tantôt pour des établissements commerciaux spécialisés, tantôt pour des articles de mode ou des produits de beauté ou de soin. Vendu à la Parfumerie Ninon, 31 rue du Quatre-Septembre, le fameux lait Mamilla, destiné à raffermir les poitrines56, est particulièrement conseillé aux dames en villégiature balnéaire (fig. 10). Régulièrement vanté pour ses vertus dans la revue, laquelle incite toujours à « se méfier des contrefaçons », le lait Mamilla est présenté, au moment de la saison des bains, comme une sorte de produit miracle, donnant lieu à des réclames illustrées et légendées figurant des femmes à la plage aux gorges outrageusement rebondies. L’eau de Ninon, distribuée par le même établissement, est quant à elle destinée à protéger la peau des agressions causées par les bains de mer et l’air salin. L’exaltation du corps féminin passe aussi par la publicité pour des articles qui contribuent à en fétichiser, une fois encore, les plus délicieux attributs, comme, pour le pied, le Cothurne Amélia57, conçu par « M. Ferry, 5, rue de la Grange-Batelière [...], « le plus habile artiste en l’art de rendre un pied mignon, mutin, gracieux, aristocratique58 ».

Entre la réclame à peine déguisée et la promotion d’articles de mode, la frontière est mince. La Vie parisienne ne propose pas à ses lectrices une rubrique de mode à proprement parler, qui l’identifierait à un classique journal pour dames comme il en existe depuis la fin du xviiie siècle ; elle publie en revanche des articles sur l’apparence et les modes vestimentaires, en relation étroite avec les pratiques mondaines qu’elle promeut, qui participent plus largement à l’édification du mythe de la vie – et de l’élégance – parisienne. En réalité, toute activité, même la plus banale, se fait dans la revue prétexte à un discours sur l’apparence de la femme, laquelle se doit d’être jolie et coquette en toutes circonstances. Les bains de mer s’inscrivent dans ce fantasme médiatique et contribuent ainsi à dessiner le corps imaginaire de cette « nouvelle Vénus59 » qu’est la Parisienne, au travers d’études taxinomiques sur les tenues, toilettes et autres costumes se prêtant au mode de vie balnéaire. Ces études, abondantes, redondantes et pourtant toujours sensiblement différentes, manifestent le goût, sinon l’obsession, de la revue pour les typologies et pour une démarche pseudo-scientifique, qui l’inscrit dans le sillage des physiologies des années 1840, consistant à « recenser, classer, trier, catégoriser les multiples avatars du féminin pour les offrir au regard curieux du lecteur et à celui […] de la lectrice qui apprend ainsi les normes du corps en vigueur dans la revue60 ».

Ode à l’idylle entre les sexes, les bains de mer forment ainsi, loin de la ville, une nouvelle Cythère – « Cythère-les-Bains » devient d’ailleurs une image récurrente de la villégiature balnéaire dans les années 191061 –, d’où surgissent une multitude de « femme[s]-fantasmes62 », émanations d’un principe féminin essentiel, que la revue se charge d’inventorier et d’exhiber dans de séduisants atours et, de surcroît, dans une semi-nudité, que l’eau, la plage ou la cabine – autre lieu de fantasmes, propice lui aussi aux typologies63 (fig. 11) – autorisent pleinement. Ces inventaires, de vêtements ou de corps, jouent sur différents registres – à dominante mondaine, érotique, ludique ou de pure fantaisie selon les cas –, que le principe de la sérialité appliqué au numéro permet de mettre en scène. Dans « Une saison à Trouville », l’éventail de « toilettes d’un jour64 » offre un contrepoint érotico-mondain à la pure fantasmagorie de la page centrale, figurant une bacchanale aquatique de « femmes-poissons65 » placées sous la lorgnette d’un baigneur et recensées avec une précision toute scientifique (fig. 12).

Fig. 12 : « La saison à Trouville II : L’heure du bain ou les femmes-poissons », La Vie parisienne, 6 août 1881, p. 456-457.

Fig. 13 : « Aux bains de mer. II- Types et costumes de baigneuses », La Vie parisienne, 28 août 1880, p. 502.

Fig. 14 : « Aux bains de mer. II- Types et costumes de baigneuses », La Vie parisienne, 28 août 1880, p. 503.

Dans une autre série66, Gyp propose un inventaire de modèles de costumes de bain, aux noms évocateurs67, associés à des types de baigneuses, de la toute jeune fille à la femme de quarante-cinq ans, représentées par un double portrait – du corps et du visage (fig. 13-14). À la description fétichiste des corps répond celle des tenues de bain, dans le style du « croquis pris sur le vif », auxquelles fait face une illustration – entre gravure de mode et gravure érotique –, où chacune est ressaisie dans une pose suggestive, à la nonchalance étudiée. Le contraste avec les tenues mondaines plus strictes et conventionnelles, figurées sur la page centrale de ce même numéro68(fig. 15), permet ainsi de recomposer toutes les nuances de la Parisienne aux bains de mer, avec sa silhouette si caractéristique – taille d’une finesse extrême, chairs voluptueuses et offertes au regard.

Fig. 15 : « Aux bains de mer. III- Toilettes de jour et de soir », La Vie parisienne, 28 août 1880, p. 504-505.

Présentés par La Vie parisienne comme l’une des « phases de la vie mondaine69 », les bains de mer constituent une porte d’entrée dans la poétique et l’imaginaire de la revue, qui les met au service de son projet éditorial. À ce titre, ils pourraient apparaître, à l’instar de quelques autres sujets, comme un simple prétexte, justifié par un air du temps venu d’Angleterre, auquel elle se veut particulièrement sensible : prétexte, d’abord, pour exploiter son tropisme mondain et exalter, dans quelque lieu qu’elle se trouve, une « parisianité » mythifiée, prétexte, en second lieu, pour dévoiler sa fantaisie et sa propension à se rire de tout, prétexte, enfin (et surtout ?), pour approfondir les potentialités grivoises de la baignade et de la plage, grâce au dénudement relatif des corps qu’elles autorisent et que l’évolution des mœurs, aussi bien que de l’esprit du journal, accentuera encore. Sans doute faut-il se garder de surcharger d’intentions le propos d’une revue vouée avant tout à la célébration de la futilité, mais il n’en est pas moins vrai que les représentations qu’elle offre durant les années Marcelin contribuent à tourner le dos à une certaine « balnéopathie70 » ambiante, attachée à une moralisation de l’espace maritime. La revue participe ainsi, dans un contexte de développement du tourisme et des loisirs, d’un nouvel imaginaire de la mer et du rivage, inscrit a contrario dans une quête d’hédonisme, qu’elle accompagne moins par la poésie et le rêve que par le rire et la frivolité qui lui sont propres. Pour autant, si les bains de mer sont un spectacle – un acte saisonnier de cette pièce qu’est l’éternelle fête parisienne –, leur lieu véritable, plus que la mer, reste encore bien souvent la terre, avec son décor stéréotypé de cabines, d’hôtels et de casinos, au fondement du mythe balnéaire qui s’épanouira au xxe siècle.