Transcription de l’entretien téléphonique du mercredi 20 mai 2020 avec Pascal Rabaté, complété par écrit le 28 août 2020 par David Prudhomme.

Dans votre album Vive la marée, paru en 2015 aux Éditions Futuropolis, vous avez choisi de représenter la baignade estivale sous un angle populaire, celui des classes moyennes, que vous avez aussi conjointement exploré dans La Marie en plastique et vous, Pascal Rabaté, dans Les Petits ruisseaux. Pourquoi ce choix ?

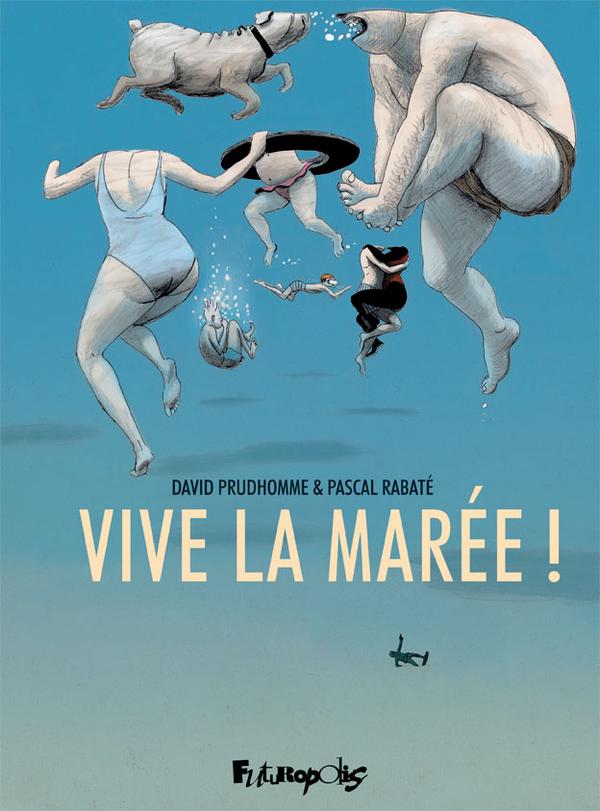

Figure 1 : couverture de l’album

Légende : Vive la marée ! – Rabaté – Prudhomme

© Futuropolis – 2015

Pascal Rabaté : Avec David [Prudhomme], nous nous connaissons depuis la fin des années 1990. J’avais été impressionné par son travail et nous nous étions retrouvés sur divers projets, par exemple des histoires très courtes, les aventures de « Petit Paul », aux Éditions Charrette. À la suite d’un festival où nous avions mélangé nos dessins, David est rentré chez lui en gardant en tête l’idée de faire un album à deux, où nous serions chacun à la fois scénariste et dessinateur. Le temps a passé, nous avons fait La Marie en plastique1, et puis nous avons décidé de nous fixer un rendez-vous avec l’envie d’entamer une nouvelle collaboration. J’avais commencé à travailler sur La Déconfiture2, David avait commencé Mort & vif3, et nous avions un peu de temps devant nous. Je venais de finir mon troisième long-métrage (Du Goudron et des Plumes, 2014) et nous avons décidé de mettre nos projets respectifs en pause pour nous consacrer à ce travail commun. Au départ, nous étions partis non pas sur l’idée de la plage, mais sur celle des jardins ouvriers. Nous avons commencé à prendre des notes et à élaborer quelques idées sur ce thème-là, puis après avoir dessiné une ligne de chemin de fer le long de laquelle seraient situés ces jardins, nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard, en suivant cette ligne, à travailler sur le thème de la plage. À partir du moment où nous avons décidé de travailler sur le thème des plages, nous avons commencé à faire des repérages, notamment à Palavas-les-Flots, même si nous sommes tous les deux plutôt des enfants de l’Atlantique.

Le projet de Vive la marée ! a été conçu comme une auberge espagnole, en jetant beaucoup de pistes. Ce qui est très stimulant dans le fait de travailler à quatre mains, c’est que la présence de l’autre permet d’aller au bout d’une idée, en évitant l’autocensure, lorsque cette idée nous paraît excessive. L’album et le fruit d’un mélange de fiction et d’anecdotes vécues ou observées, y compris d’anecdotes familiales venues de l’enfance. Pour ce projet, nous avons presque tout testé pendant nos repérages (hôtels, campings, logement chez l’habitant). Nous avons voulu représenter un milieu social qui est le nôtre, la classe moyenne populaire. Nous ne sommes pas allés à Deauville par exemple, nous y aurions trouvé autre chose. Mais si je ne peux pas me reconnaître, m’identifier aux gens que je dessine, je peux très vite devenir juge. Je suis certes « cruel », et je revendique cette cruauté, je l’assume, mais je ne suis jamais cynique, je ne me pose pas au-dessus des gens. On n’est d’ailleurs cruel qu’avec les gens qu’on aime.

David Prudhomme : Pour ma part, dès que je me mets à écrire ou à dessiner, je ne juge plus, c’est l’empathie qui l’emporte. Alors, j’aime une moule, un vase, une grand-mère, une bicoque, un rocher, un château de la même façon dès que je les dessine. Si, dans ma vie réelle, certains choix de mes contemporains m’insupportent, dès que je me mets à vouloir les représenter, presque involontairement, l’idée de portrait-charge se dégonfle, je mets en place une sorte de contre-pouvoir interne... Ajouter « Deauville », ça aurait pu être une manière de montrer la transversalité et les nuances des rapports humains. Sur la plage, je crois que les parents, quelle que soit leur classe sociale, seront toujours agacés par les grains de sable que leur projettent, sans le faire exprès, leurs enfants. Seuls le ton et la manière de réprimander changent. Ce qui change tout, certes, mais fondamentalement rien. Le milieu social bourgeois, voire grand bourgeois, est aussi fascinant à observer que les milieux plus modestes mais comme on voulait attraper des sensations d’exactitude, nées de l’observation, dans l’album, il nous aurait été nécessaire de faire des repérages pour ne pas nous reposer sur nos a priori. Donc aller à « Deauville », (on dit Deauville, c’est symbolique, ça pourrait être tout à fait ailleurs, les côtes ne manquent pas de lieux hype ou chics) mais ce n’était pas recevable pour Pascal. Je n’allais pas le traîner de force, ni y aller seul. Notre travail a tiré sa force du fait d’être en duo, de tout faire en duo, même la préparation des repas. Cette cohésion, c’est le vrai ciment de l’album. Il fallait que l’on soit côte à côte tout le temps pour que la mayonnaise prenne, parce qu’on a partagé nos rires […]. On a travaillé comme deux amis en baguenaude. Quand on vit et commente les choses en même temps qu’on les voit, il se dégage une énergie, un enthousiasme, on est dans le même mouvement. Et c’est ce qui s’est développé dans Vive la marée !

Et donc... Palavas, première étape des repérages, cité chérie. Cette ville est fascinante. Moi j’y suis comme un enfant et un poisson dans l’eau. Et puis c’est riche d’enseignements et d’images, ce lieu des vacances qui est un peu lieu d’abandon des corps, de laisser-aller sur les goûts, de laisser vivre dans les comportements. Ce sont les vacances que j’ai vécues, enfant, avec ma famille, les histoires de ma famille, ça m’a bercé, la « Famille Fenouillard » en vacances, et c’est là-dessus qu’on a insisté. Là, on était totalement en accord, Pascal et moi. Et c’était plus important que tout qu’on le soit pour que l’écriture du livre se fasse de manière complètement relâchée, en roue libre, en confiance, dans un esprit de vacances finalement, quand le temps se réduit au présent, ou presque. C’est-à-dire que la grande question en vacances est « pourvu qu’il fasse beau demain », tout le reste devient secondaire, sauf la nourriture.

D’ailleurs dans La Marie en plastique aussi, le cérémonial du repas a une place prépondérante. Parce que c’est vrai ! Les petits rites familiaux, Pascal adore les décortiquer. Il les flaire parfaitement. Comme on est issu tous les deux d’à peu près le même terreau (bords de Loire, Touraine, milieu populaire, on est né dans la même clinique aussi) on avait de communes références-souvenirs en la matière. Pascal m’a fait lire le scénario de « La Marie » dans un camping en bord de Loire, d’ailleurs. Nous y avons passé huit jours ensemble, grâce à un alibi, l’écriture d’une balade-reportage sur un tronçon du fleuve pour une revue, ancêtre amateur de XXI, qui s’appelait La lunette. Il s’agissait déjà, là, de notes sur le motif. De choses vues, comme dirait Victor Hugo. Il faut aimer l’autre et son regard pour que ce type d’expérience fonctionne. Ça tombe bien, je suis admiratif du travail de Pascal et du monde tel qu’il le voit. Graphiquement, narrativement, éthiquement, il fabrique à chaque album sa boîte à outils personnelle, nouvelle, unique, et il parvient à ce qu’une cohérence globale circule entre ses œuvres. Une pensée du monde. Il n’a besoin de personne pour cela et il est peut-être même plus fort tout seul. Mais quand on travaille ensemble, j’ai l’impression qu’il se passe quand même quelque chose de réjouissant.

Votre album contient plusieurs allusions au dessinateur Albert Dubout (1905-1976) et à la plage de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, devenue « Polovos ». Aviez-vous d’autres références en tête - je pense notamment à Honoré Daumier et à sa galerie de baigneurs parisiens, immortalisés par des lithographies dans les années 1830 ?

Pascal Rabaté : La présence d’Albert Dubout est évidente, il était comme un fantôme derrière nous, mais sans que nous allions regarder de près dans son œuvre ni rechercher dans ses dessins. Le fantôme de Sempé flotte également sur l’album. Ce sont des créateurs qui ont avant tout mis en avant la poésie des situations et des personnages. Il y a une fraîcheur du regard chez Sempé comme chez Dubout, de la fragilité chez Sempé, de la bonhomie chez Dubout : c’est ce qui permet à ces dessins de rester d’actualité. Je voudrais dire aussi l’importance de David Hockney, que j’apprécie pour la fraîcheur de ses toiles sur la piscine et de ses portraits et parce qu’il fait se heurter la ligne courbe à la ligne droite, comme me l’a fait remarquer David. Mais en BD, on doit s’émanciper de la peinture dans la construction des pages : le regard du lecteur balaye d’abord la globalité de la double-page, puis s’attarde sur les détails. Je tiens à ajouter une autre figure très importante pour moi, René Pellos (1900-1998), l’un des dessinateurs des Pieds Nickelés. C’est une source d’inspiration majeure, et je possède tous ses albums. Pellos faisait à la fois preuve de trivialité et d’élégance dans son dessin. Certaines planches des Pieds Nickelés qui représentent le bord de mer sont merveilleuses de poésie et c’est une œuvre qui m’a porté et à laquelle je pense encore très souvent. On pourrait aussi ajouter Tati, pour le côté burlesque. Daumier, quant à lui, figure évidemment dans mon panthéon personnel, mais moins pour ses dessins de baigneurs que pour ses peintures, ses illustrations de Don Quichotte notamment, et pour son trait libre et politique. Mais nous avons moins recherché pour notre album cette dimension de combat que l’influence d’une culture populaire, jusque dans les cartes postales.

David Prudhomme : Toutes ces influences étaient là, on les a sans cesse au-dessus de l’épaule quand on dessine. Toutes les dessinatrices et tous les dessinateurs sont reliés, on se regarde à travers les siècles, c’est une longue, très longue ligne de vie... Mais je dois dire qu’à Palavas, il y a Dubout, et Dubout dessine la joie frénétique des congés payés, il y a donc immédiatement une sympathie et une nostalgie qui l’accompagnent. Ses dessins, ce sont les ambiances des histoires de ma famille en vacances que j’entends depuis que je suis gamin. Je pense donc qu’aller à Palavas, pour moi, c’est réactiver ce souvenir. Quand je suis à Palavas aujourd’hui, en fait j’y suis aussi il y a 50, 70 ans. Vous voyez, il y a le voyage fantomatique dans le temps à travers un même espace. C’est ce qu’on a fait ensuite en écrivant le livre, en tricotant nos souvenirs avec ce qu’on a vu sur place. Pareil à l’Île de Ré, où nous avons été. Moi, j’y revois l’ambiance avec mes grands-parents qui y campaient. L’île n’a plus rien à voir avec celle-là, mais je peux raconter l’ambiance de l’ancienne île et la marier avec celle d’aujourd’hui. Pascal a eu le même ressenti quand on est allé à Capbreton. Ensuite ces souvenirs esthétiques personnels se combinent avec les représentations artistiques des vacances qu’on connaît tous les deux... et ces mélanges donnent le résultat.

Pascal Rabaté : En ce qui concerne la réalisation de l’album proprement dite, voici comment les choses se sont déroulées. David habite à Bordeaux, moi à Paris. Mais entre nous, ce fut un véritable dialogue de dessin et de scénario. L’intérêt de ce projet était de faire se télescoper nos deux styles. Il fallait que chacun de nous intervienne sur chaque planche, et au bout de quelques mois nous ne savions même plus qui avait dessiné quoi. L’album a été réalisé « à l’énergie », sur un laps de temps assez court, donc de manière intense, sans que nous ayons le temps d’avoir des remords. La couleur, c’est David qui l’a gérée – car moi j’ai parfois tendance à éteindre les choses ̶ et il a fait un travail remarquable. Notre seule frustration a été de ne pas pouvoir, pour des raisons de coût, imprimer des couleurs « fluo », qui correspondent si bien à ce que l’on peut voir l’été en termes vestimentaires et en matière d’articles gonflables à proximité des plages. Je suis d’ailleurs fasciné de longue date par les objets gonflables, dans la veine du pop art.

Votre approche rappelle celle d’entomologistes qui représentent la plage comme une sorte de « sociotope » (sur le modèle du biotope, mais rapporté à des groupes sociaux). Mais ce qui caractérise votre album, c’est aussi son humour. Qu’apporte selon vous la dimension humoristique à votre propos sociétal ?

Pascal Rabaté : Il est très important pour nous de ne pas avoir un regard qui juge. Mais le réalisme figé n’est pas vraiment notre tasse de thé. Pour ma part, je suis très imprégné par le cinéma italien, il faut que j’aie « des gueules », des physiques. Les castings de Fellini pour moi étaient merveilleux, on avait des « tronches », avec ces écarts physiques qui nous permettent d’identifier les personnages au-delà des touches colorées, quitte à verser dans le grotesque. La comédie est d’ailleurs vraiment mon terreau, c’est là-dedans que j’ai grandi, notamment dans la comédie italienne (Monicelli, Scola…), qui était généreuse à la fois en intentions et en dialogues. J’aime aussi beaucoup le réalisateur anglais Mike Leigh (et notamment son film Be Happy, 2008), chez qui, dès les premières images, les acteurs ont la particularité d’être sur une autre planète, dans l’exagération du jeu, ce qui dégage une grande force caricaturale, mais en tenant la caricature jusqu’à bout. Et à partir du moment où le spectateur accepte ce parti-pris, il se retrouve face des « vagues » : non pas face à un cinéma de marée basse, mais face à un cinéma de tempête. Tout y est forcé et du coup nous sommes face à quelque chose qui explose et qui, in fine, sera réaliste, avec l’intériorité des personnages visible à l’extérieur. Notre démarche consiste elle aussi à aller dans la caricature pour retrouver le plus de justesse possible.

Le fait de ne pas inscrire l’album dans une dramaturgie et de capturer plutôt des saynètes ou des instantanés nous a donné une certaine liberté. Le temps des vacances et de la plage est celui de la décomplexion. Lors de nos repérages, nous avons assisté à un véritable « festival de couleurs » (vêtements, parasols, bouées et matelas gonflables…).

David Prudhomme : On avait comme leitmotiv narratif « plus ! plus ! plus ! », le mot d’ordre de Blake Edwards ! La réalité nous a parfois poussé plus loin encore. L’humour vient de notre enthousiasme, du fait qu’on a adoré ce qu’on a vu, même, et peut-être surtout, toutes les petites exaspérations entre humains. En vacances, les gens sont ensemble pendant un temps plus long qu’à l’accoutumée, ce qui délivre quelques perles…

Entendez-vous railler le conformisme qui caractérise le tourisme de masse ou bien éprouvez-vous de la tendresse pour celles et ceux qui prennent, l’été, le chemin de leur « rêve littoral » (l’expression est empruntée au sociologue Jean-Didier Urbain, auteur de Sur la plage) ?

Pascal Rabaté : La plage est liée à des odeurs et des souvenirs d’enfance. J’adore l’odeur de la marée, et la plage fait aussi remonter en moi des réminiscences olfactives, entre l’odeur de Crésyl4 et celle d’un beignet aux abricots, qui me font voyager et me replongent immédiatement dans mon enfance et mes vacances à Capbreton. D’où l’importance du goût et de l’odeur dans cet album, et la tendresse qui accompagne ces souvenirs. Nous voulions vraiment capturer des instantanés, faire des portraits sans jugement. Ce côté « papillonnage » a plu à certains, déplu à d’autres. Les gens veulent un début, un milieu et une fin. Nous, on voulait vraiment papillonner, être nous-mêmes des touristes, tomber sur des moments de plaisir et s’interrompre avant que le jugement n’arrive. Nous avons tenté de synthétiser tous les petits « défauts » de cette France des plages, qui est une France décomplexée… Nous avons même fait de la sociologie en préparant cet album : nous avons démarré à Palavas-les-Flots et nous sommes remontés jusqu’en Bretagne, en longeant les côtes, jusqu’à Pornic. Nous avons tous les deux pris des notes, en dessins et en anecdotes. Nous avons effectué ce séjour de repérages en deux fois, ce qui nous a permis d’accumuler tout un fatras de notes, dans lequel nous avons tenté de chercher la vérité.

David Prudhomme : J’aime bien imaginer le livre comme une histoire vue par une mouette qui se pose de loin en loin et survole son sujet, picore quelques miettes et repart, scannant ainsi toute la plage et la ville. On n’a pas le développement de chaque situation, c’est l’enchaînement des situations-même qui doit faire sens, la logique et le contraste que crée la succession de ces fragments. Je crois volontiers à la force du survol avec certains sujets. La chose saisie, happée au vol. Il y a dans l’instantané tronqué de ses tenants et aboutissants une force qui peut être signifiante. Bien sûr il faut se méfier de trop de charge signifiante. La surprise, le pas-de-côté, l’inutile, le superflu sont indispensables alors dans ce type d’écriture. Être deux à écrire était, de ce point de vue, une chance. L’un surprenant forcément l’autre, l’emmenant à faire le pas-de-côté. Bref, un regard de mouette ne peut guère avoir l’ambition de railler quoi ou qui ce soit. Une mouette ou un goéland ne jugent pas, je suppose. C’est le lecteur qui charge les scènes de son vécu et ses a priori sociaux. Oui, il y a des gens qui ne supportent pas la plage et ne peuvent même pas ouvrir l’album, d’autres au contraire pour qui c’est synonyme de plaisir, pour ne pas dire de bonheur, d’autres encore pour qui c’est le lieu de doux souvenirs, de nostalgie... Notre seul travail, au fond, a été de tenter d’enlever le plus possible de nos propres a priori. Et de présenter les choses à nu. Ou en maillot, quoi. Dans le cas de ce livre, le conformisme qu’on observe (ce n’est pas un point de vue politique ici) devient une aubaine narrative.

Le microcosme balnéaire tel que vous le représentez semble assez atemporel, avec ses cerfs-volants, ses présentoirs de cartes postales, ses bols bretons, ses banderoles déployées dans le ciel et ses châteaux de sable. Était-ce un moyen de préserver – du moins graphiquement – le microcosme balnéaire à l’ère de l’ultra-connexion ?

Pascal Rabaté : L’album est à la fois intemporel et malgré tout inscrit dans son époque, comme le montre la scène avec le téléphone portable, dans laquelle une gamine cadre tout avec ses mains comme s’il s’agissait de photos prises avec un smartphone, qu’elle fait défiler ou qu’elle « like » ; c’est une idée de David que je trouve magnifique.

Ou bien l’enfant avec ses bouées qui évoquent une ceinture d’explosifs, lecture induite par le contexte des attentats de 2015. On pourrait aussi citer les tatouages, dont nous avons vu un étalage impressionnant pendant nos repérages.

Le temps des vacances est un temps suspendu, même si la mode vestimentaire, les collections de shorts et de maillots changent. Nous avons cherché à représenter les vacances à la mer comme une parenthèse face à la crise qui menace. On voulait que cet album convoque l’enfance de tout un chacun, que chacun puisse renouer à travers l’album avec des souvenirs d’enfance, avec une topographie qui mêlait, pour les réunir, Méditerranée et Côte Atlantique. Certains journalistes nous ont d’ailleurs dit qu’ils avaient reconnu telle ou telle plage, alors que nous n’y étions pas allés pendant nos repérages ! Aujourd’hui, au temps de la pandémie de coronavirus, il y a quelque chose de presque nostalgique à regarder dans l’album les corps agglutinés sur la plage ou dans la piscine, sans aucune préoccupation de la distanciation physique.

David Prudhomme : La plage est peut-être un lieu ultra-connecté sans le savoir. Un lieu où on perçoit les bribes de conversations intimes de gens qu’on ne connaît pas. Sur la plage, parfois, le son porte tellement qu’on perçoit des voix sans savoir d’où elles viennent. Une appli qui ferait ça, volerait des bouts de conversation de gens pris au hasard et les enverrait au hasard à des destinataires, affolerait la CNIL5. Il y a aussi les corps exposés, à nu, sans filtres, c’est Instagram sans les filtres, sans les cadrages bien sentis, sans que les gens choisissent les poses flatteuses. Ces images de soi atteignent la rétine de parfaits inconnus. Et le fluo, le flashy, le ringard, explosent sur la plage ou dans les magasins. Le bon et le mauvais goût se côtoient. Il y a ceux qui s’abandonnent et les autres, ceux qui veulent adopter une allure. C’est un microcosme audacieux, la plage, la station balnéaire. Le marchand d’objets surannés (les bols à oreilles) jouxte la galerie d’art. On peut observer la passation d’une nostalgie d’une génération à l’autre (les châteaux de sable) et puis ceux qui viennent (en Panama et vêtements de lin) pour dîner de champagne et pizza sur la plage. La sandwicherie, le restaurant de moules-frites et le gastronomique se trouvent sur la même jetée, à côté de la boutique de tongs. C’est un lieu où, pour supporter d’y être, il faut accepter que les cartes du goût soient un peu rebattues. C’est ce qui le rend passionnant.