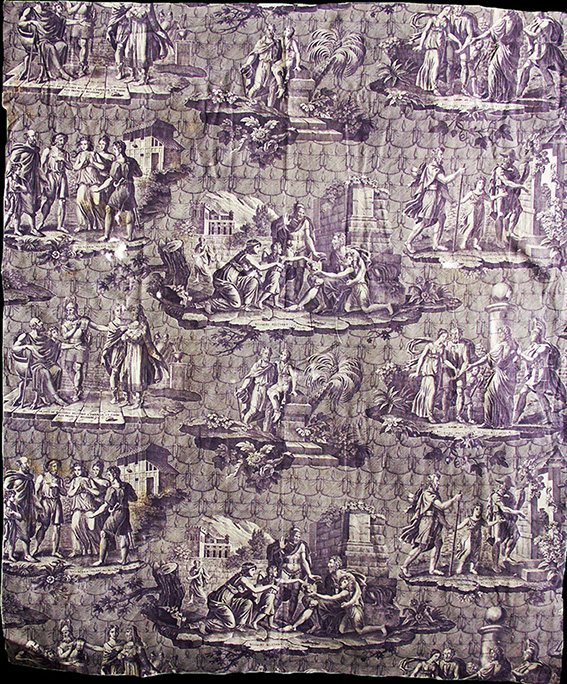

Dès 1760 les manufactures d’indiennes prolifèrent en France et tout particulièrement celle d’Oberkampf à Jouy-en-Josas. Parmi les toiles historiées, plusieurs prennent leurs sujets dans les œuvres en vogue de l’époque, celles qui ont un grand retentissement auprès du public en raison de leur actualité tant littéraire que musicale. Le choix des thèmes retenus pour des toiles qui vont orner les murs et l’ameublement (rideaux, lits, fauteuils, etc.) nous renseigne sur les attentes d’un public que les indienneurs veulent satisfaire.

Parmi ces œuvres, certaines sont devenues de grands classiques comme Atala de Chateaubriand ou Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. D’autres qui connurent un éclatant succès à l’époque sont de nos jours totalement tombées dans l’oubli, mais leur analyse permet de bien connaître les goûts et aspirations de toute une génération. Tout comme pour les illustrations des livres, le graveur est contraint de choisir les « moments significatifs » du texte qu’il veut illustrer. Christophe Martin parle à propos de la gravure d’illustration d’un « art contraint1 », à la fois de l’intérieur à cause du genre et du procédé même de l’illustration, et de l’extérieur, en raison des divers intervenants du livre illustré (l’auteur, le libraire, l’imprimeur). La contrainte intérieure fait que la gravure coïncide avec le texte illustré ou avec des décalages plus ou moins grands.

Le basculement d’un système sémiotique à un autre produit, dans la traduction du narratif dans le visuel, de nombreux changements, à commencer par le fait de fixer en un tableau un moment particulier du texte. L’arrêt sur image implique une condensation et une immobilisation dans le choix d’un moment d’intensité maximale. L’artiste en retenant ce qu’il juge être les grands moments du texte (choix déjà déterminé en grande partie par le lectorat et les critiques) participe d’un consensus culturel qui a pour conséquence que l’on retrouve des scènes semblables chez des illustrateurs différents. Ce même partage est par ailleurs un gage du succès de l’image retenue, que celle-ci l’ait été par la reprise des mêmes gravures ou estampes ou recréée par l’artiste graveur.

Le choix du moment de l’illustration matérialise la représentation en lui conférant une forme visuelle qui interfère avec les représentations que le lecteur se faisait de l’épisode (par exemple en précisant les costumes portés par les personnages, détails qui n’étaient pas fournis par l’écrivain). Une telle interprétation amène à donner un sens plus ou moins nouveau au contenu du texte non seulement par des précisions et des dispositions gestuelles et théâtrales, mais également par les conventions de représentation exigées par la gravure, qui confère au visuel son autonomie face au texte.

Cette appropriation du texte par l’image peut aussi être révélatrice d’un processus de consommation culturelle. Une telle assimilation est une réduction de l’œuvre dans un résumé iconique, certes propre à sa large diffusion mais tendant à l’immobiliser, et à la pétrifier dans une telle démarche publicitaire (au sens d’Habermas), ce qui aura pour conséquence l’accès à des couches de plus en plus larges de la population. Où l’on voit que le débat contemporain entre texte et image trouve sa source dans la modernité émergente du tournant des xviiie et xixe siècles.

L’une des questions que l’on se posera est évidemment de savoir si l’affichage d’un tel savoir littéraire se résume à la seule connaissance des grands gestes illustrés ou à un vrai savoir de l’œuvre. Autrement dit, les bourgeois qui affichent par les toiles de Jouy leur affinité avec les best-sellers de l’époque, les ont-ils vraiment lus ? Sans doute les choses ont-elles évolué avec le temps et le contexte éditorial doit-il être pris en compte. Le prix des ouvrages illustrés a diminué grâce à de nouvelles techniques de gravure et d’impression permettant l’accession à un public plus nombreux ce qui, de la grande bourgeoisie aux classes populaires, a permis une familiarisation avec les blockbusters de l’époque. Ceci a certainement amené à développer le goût d’un nouveau lectorat populaire et rural pour « une illustration romanesque moins assujettie aux modes de la haute société parisienne2 ». Mais pour ce qui concerne les toiles elles-mêmes, leur coût les réserve à la bourgeoisie, et les raisons du choix de ces toiles historiées sont sans doute multiples.

Que représentent ces toiles avec des sujets littéraires pour le public ? Sans aucun doute une manière de s’afficher, de faire bonne figure, d’affirmer aux yeux des autres, et d’abord de soi-même, le bon goût. Outre cet aspect de conformité sociale et de bienséance culturelle, de participation à l’imagerie collective et à un imaginaire social qui s’affiche dans tous les produits dérivés, les toiles sont aussi des objets mnémotechniques, permettant souvenirs et réminiscences d’un air d’opéra, d’un livre, d’une pièce de théâtre. Mais outre la fonction idéologique et la fonction mémorielle, elles ont, en donnant à voir les principaux épisodes, une fonction pédagogique dans le milieu familial, pour les adultes comme pour les enfants.

Les toiles sont aussi des machines à rêver, à se transporter vers un ailleurs, mais un ailleurs familier en dépit de l’exotisme, un ailleurs qui parle, qui enchante, qui permet de revisiter le Moyen Âge, de s’enchanter pour les troubadours et les vies d’autrefois, d’agrandir son espace par la vision d’autres aventures et d’autres pays. Le recours au langage muet de l’image, tacens opus3, active le rêve et l’imagination de celui qui la voit. « Cela seul est fécond qui laisse un champ libre à l’imagination » écrivait Lessing qui met l’accent sur le choix de l’instant :

Si l’artiste ne peut saisir qu’un instant du mobile tableau de la nature ; si le peintre en particulier ne peut présenter cet unique instant que sous un seul point de vue ; si pourtant les ouvrages de l’art ne sont pas faits pour être simplement aperçus, mais considérés, contemplés, longtemps, et à diverses reprises, il est certain qu’on ne doit rien négliger pour choisir ce seul instant.

Diderot, quant à lui, ne disait pas autre chose dans ses Essais sur la peinture : « Tes personnages sont muets, si tu veux ; mais ils font que je me parle et que je m’entretiens avec moi-même. » Il faut donc que le spectateur soit capable de sentir ce que l’œuvre suggère pour continuer à la rêver.

À propos des gravures, Aziza Gril-Mariotte notait justement qu’« elles ne sont pas composées pour être regardées comme des tableaux, mais pour orner de manière agréable et didactique les intérieurs et susciter l’intérêt des consommateurs. Ces productions sont appréciées, car elles sont un support plaisant pour raconter des histoires et pour rêver 4». Il est bon de rappeler que le dispositif d’une toile n’est pas celui de la gravure d’un livre. Il y a tout un arrière-plan, la décoration, de nombreux éléments hors contexte qui viennent enrichir par leur style la toile, dans la création d’une ambiance, une atmosphère propre à ce qui se dégage de l’image représentée. Il y a de plus la répétition des images, propre au dispositif. Quels en sont les effets pour celui qui regarde ? La répétition peut être incrustation, sidération, mémorisation. Elle peut être à la fois le souvenir et son évitement. Car il y a plusieurs manières de lire la toile comme le papier peint : on peut le scruter, en examiner le détail avec attention, mais on peut aussi la considérer avec une attention flottante. De plus la complexité du dispositif crée une lecture aventureuse de l’image en ce qu’on ne sait pas où regarder, quelle ligne suivre ou ne pas suivre, voir toujours la même image au risque de n’en pas voir d’autres. La disposition en arabesque permet de s’affranchir de toute logique narrative, de favoriser une dispersion, d’opérer des changements d’échelle, de privilégier l’aspect décoratif plutôt que la lisibilité du récit (Aziza Gril-Mariotte).

La reproductibilité, la sérialisation annoncent sans doute un changement de statut de l’œuvre d’art, une déperdition de l’aura propre de l’œuvre, si l’on suit Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit), pour qui le développement des techniques de reproduction a modifié la perception du spectateur, qui paradoxalement a l’impression que l’art lui est plus accessible, alors qu’en même temps ces images lui révèlent son absence dans le dispositif de leur démultiplication.

Parmi les sujets retenus, nous privilégions ceux qui témoignent d’un désir d’évasion largement partagé, mais pour des raisons qui peuvent varier avec le temps. La littérature sert à la fois au plaisir et à l’instruction, plaisir d’apprendre des histoires racontées de manière intéressante, mais aussi d’y trouver un savoir nouveau. Plaire en instruisant, mais aussi donner à rêver. Le premier constat concernant les toiles peintes, est que si elles choisissent de donner des illustrations des ouvrages à la mode, nombre de ceux-ci sont des romans qui brisent le hic et nunc du quotidien, car se passant ailleurs, dans des pays lointains (et donc exotiques) et souvent à des époques différentes. Avec Marmontel c’est à l’époque de Justinien ou lors de la conquête du Mexique, avec Bernardin de Saint-Pierre dans la nature luxuriante de l’île de France, et avec Chateaubriand le lecteur est transporté dans l’Amérique des sauvages loin des tourments révolutionnaires. Histoire et géographie sont ainsi au rendez-vous pour l’éducation du lecteur, mais d’un lecteur également sous le charme d’histoires d’amour passionnées.

L’analyse de quelques exemples permettra de faire ressortir les enjeux idéologiques qu’ils occupent et la traduction/trahison qu’ils font à la fois dans le choix de l’épisode, sa représentation et le sens donné pour un commerce attentif aux attentes du public.

Bélisaire

L’écrivain Marmontel s’est saisi de l’histoire du plus grand général de Justinien, Bélisaire, aux nombreuses batailles victorieuses, mais qui à la fin de sa vie serait tombé en disgrâce vers 562. Une légende, loin de la vérité historique, s’est saisie de cette rumeur pour en faire le portrait d’un général mort dans la misère, mendiant, aveugle, rejeté par un empereur ingrat qu’il avait pourtant toujours servi avec fidélité. On comprend qu’un tel personnage mythique ait pu fasciner poètes (Népomucène Lemercier écrit une romance, mise en musique par Jean-Pierre Garat), peintres (tels Savador Rosa, François-Joseph Kinson, François Gérard, David), graveurs (Robert Strange, Desnoyers) et musicien (Donizetti crée en 1836 à La Fenice à Venise un opéra Belisario).

Marmontel déroule en 1767 avec la carrière de Bélisaire, aimé de ses soldats et du peuple, restant modeste dans ses triomphes, le portrait d’une grande âme. Le moment « sublime » est la chute d’un tel héros qui, du sommet de sa gloire, devient dépouillé et proscrit5. Marmontel imagine que le héros privé de la vue est guidé par un jeune enfant. François Gérard le représente aveugle, marchant avec une canne et portant dans ses bras l’enfant fatigué et endormi, faisant de lui un Chrystophore. Mais sa cécité rappelle également Homère et Ulysse lors de la scène de l’hospitalité quand Bélisaire est reçu par une famille de paysans dont le fils avait été un soldat sous ses ordres. Une telle scène a été peinte par Pierre Peyron dans une frise néoclassique pleine de sentimentalité qui déroule plusieurs générations aux pieds du héros aveugle.

Mais le tableau le plus célèbre est celui qui présente Bélisaire en mendiant recevant l’aumône, comble de l’infortune et de la déchéance, au cours de laquelle le héros garde cependant une pathétique dignité et que Jacques-Louis David avait peint en 1780.

Bélisaire demandant l’aumône. Jacques Louis David, 1780.

Huile sur toile, 288 × 312 cm, collection de peintures du palais des Beaux-Arts de Lille, numéro d’inventaire : P436.

Palais des Beaux-Arts, Lille.

L’ouvrage de Marmontel exalte le stoïcisme d’un personnage antique, sa modération, sa simplicité et exprime la pensée des Lumières prônant la raison, la justice et la tolérance. Lorsque Madame de Genlis reprendra l’histoire de Bélisaire en 1808, elle y apportera une plus vive sensibilité et surtout une profonde religiosité chrétienne. Comme l’écrit justement un critique : « Après le Bélisaire à la Voltaire, le temps est venu du Bélisaire à la Chateaubriand6. »

Le succès du roman de Mme de Genlis témoigne de la fin des Lumières dans le goût d’un certain public, plus sensible au sentiment religieux qu’à l’idéal philosophique.

Les Incas

Avec Les Incas, ou la destruction de l’empire du Pérou (1777), Marmontel entraîne ses lecteurs dans les Amériques avec un roman mélodramatique dans le goût de l’époque en leur donnant une image malheureuse de la conquête espagnole. S’il utilise plusieurs sources et en particulier La découverte des Indes occidentales par les Espagnols (1697) de Las Casas qui avait dénoncé les tyrannies et cruautés des colons espagnols en défendant le droit des Indiens7, le roman de Marmontel a l’histoire pour fondement, et la morale pour but. Après avoir décrit les mœurs et la religion du soleil de Péruviens, il raconte l’arrivée de Mexicains en fuite qui apprennent aux Incas la victoire de Cortez, la chute de Montezuma et surtout les horribles forfaits et le fanatisme religieux des Espagnols. L’ami de Voltaire dénonce la soif de l’or tout en faisant l’apologie de la tolérance et du droit à la différence. En critiquant avec force les ravages de la colonisation et de l’évangélisation forcée, l’écrivain des Lumières remporte un grand succès dans une France agitée par les luttes sociales et philosophiques8. C’est à l’autre bout du monde, au Pérou, que l’on trouve des êtres exemplaires, l’Amérindien étant animé par des valeurs humaines édifiantes qui attendrissent le public bourgeois français. Aussi les scènes moralisatrices et sentimentales retiennent particulièrement l’intérêt que les graveurs, dès la parution du roman à Paris chez Lacombe illustrent abondamment (Moreau le Jeune, Antoine-Jean Duclos et d’autres).

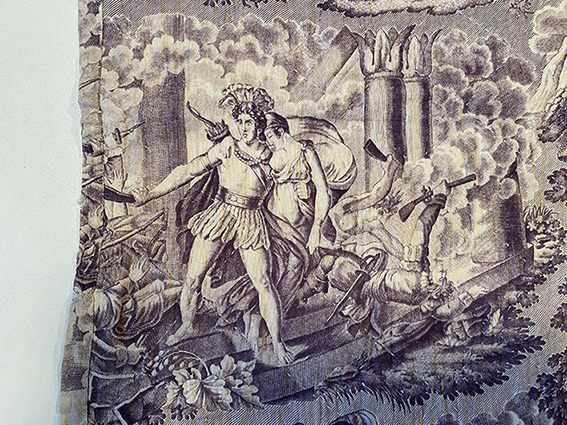

L’un des épisodes caractéristiques d’une générosité sans limites et d’un amour passionné est celui du suicide de Télasco et Amazili pendant la destruction du palais par Cortez. Les deux fiancés animés par un amour pur et dévoué, serrés l’un contre l’autre, conviennent de se donner la mort plutôt que de subir la honte et l’esclavage.

O chère moitié de mon âme ! lui dit-il, en la saisissant, & en la serrant dans ses bras, il faut mourir, ou être esclaves. Choisis : nous n’avons qu’un instant. – II faut mourir, lui répondit ma sœur ». Aussitôt il tire une flèche de son carquois, pour se percer le cœur. - « Arrête ! lui dit-elle, arrête ! commence par moi : je me défie de ma main, je veux mourir de la tienne ». À ces mots, tombant dans ses bras, & approchant sa bouche de celle de son amant, pour y laisser son dernier soupir, elle lui découvre son sein. Ah ! quel mortel, dans ce moment, n’eût pas manqué de courage ! Mon ami tremblant la regarde, & rencontre des yeux dont la langueur eût désarmé le Dieu du mal. II détourne les siens, & relève le bras sur elle ; son bras tremblant retombe sans frapper. Trois fois son amante l’implore, & trois fois sa main se refuse à percer ce cœur dont il est adoré. Ce combat lui donne le temps de changer de résolution. « Non, non, dit-il, je ne puis achever. – Et ne vois-tu pas, lui dit-elle, les flammes qui nous environnent, & devant nous l’esclavage & la honte si nous ne savons pas mourir ? – Je vois aussi, dit-il, la liberté, la gloire, si nous pouvons nous échapper (1777, t. I, p. 124-125).

Les Incas : Telasco et Amazili dans l’incendie du palais de Montezuma.

Impression au cylindre.

Coll. Xavier Petitcol.

Dans le décor des ruines du palais embrasé, les deux amants, vêtus de leurs costumes dénotant une indianité typique, se tiennent dans une position théâtrale pleine d’héroïsme ; l’autre image, beaucoup moins statique, situant la scène au milieu des combats, montre Télasco repoussant avec horreur les assaillants et tenant de l’autre main une Amazili quasiment évanouie, dans une attitude abandonnée contrastant avec l’attitude virile de son compagnon. La figure féminine, dessinée toute en courbes dans un large manteau flottant laisse voir un sein dénudé dont la vue lui fera renoncer à son projet funeste. Le stoïcisme antique et le sacrifice de soi sont ainsi vaincus par l’amour et un acte de volonté plein d’espoir. Privilégié est ici le geste admirable qui s’inspire de la vertu antique et contribue à l’exemplarité morale des Indiens. La diffusion de ces grandes idées a marqué profondément l’imaginaire social en suscitant “la production d’un ensemble de produits dérivés destinés à la consommation de masse, faisant entrer la culture littéraire savante dans le domaine de l’art populaire et de la culture matérielle9” suivant l’historienne d’art Peggy Davis, qui a très justement noté à travers la figuration de l’Amérindien en Apollon du Belvédère, que l’on aimait retrouver à l’époque une résurrection de l’Antiquité à travers l’Amérique10. La représentation que fait Alexandre-Joseph Desenne de “La belle et tendre Amazili, l’arc à la main, le carquois sur l’épaule, telle & plus fière en son maintien & plus légère dans sa course qu’on ne peint Diane elle-même” qui sauve Telasco de deux soldats espagnols au moyen de sa flèche, est bien celle d’une belle statuaire antique.

Les Incas : Amazili sauvant Telasco de deux soldats espagnols.

Impression au cylindre.

Coll. Xavier Petitcol.

Les parallèles entre les Amérindiens et les Grecs de l’Antiquité correspondant à la quête d’une civilisation meilleure et l’idéalisation de l’Amérindien par l’esthétique néoclassique répondent aux attentes d’un public rêvant de la simplicité vertueuse des mœurs primitives. Le rêve d’un retour à une vie plus naturelle, soutenue par la lecture de Jean-Jacques Rousseau et de ses idées, va de pair avec un retour à l’antique.

Une autre scène remarquable, celle de la maladie de Las Casas soigné par les indigènes, offre un tableau édifiant et touchant, digne d’un Greuze. Las Casas malade sera sauvé par le lait de la femme du Sauvage que son mari offre généreusement à celui qu’il considère comme un père. Nul érotisme dans ce sein tendu aux lèvres de l’homme d’Église, mais une effusion sentimentale dans la scène attendrissante réunissant plusieurs protagonistes comme dans un drame bourgeois de Diderot mettant en scène l’humanité de l’amour familial.

Écoute, ajouta le Sauvage, en soulevant sa tête, ils disent que tu es attaqué d’une maladie à laquelle le lait de femme est salutaire. Je t’amene ici ma compagne. Elle a perdu son enfant, elle a pleuré sur lui ; elle a baigné du lait de ses mamelles la poussière qui le couvre11 ; il ne lui demande plus rien. La voilà. Viens, ma femme, & présente à mon père ces deux sources de la santé. Je donnerois. pour lui ma vie ; & si tu prolonges la sienne, je chérirai jusqu’au dernier soupir le sein qui l’aura allaité », […] Las-Casas, pénétré jusqu’au fond de l’ame, voulut refuser ce secours. « Ah ! cruel ! » s’écria le Cacique, dis-nous donc, si tu veux mourir, quel est l’ami que tu nous laisses. Tu le sais, nous n’avons que toi pour consolation […] Viens, ma femme, embrasse mon père ; & que ton sein force sa bouche à y puiser la vie ». En achevant ces mots, il prend fa femme dans ses bras, et l’ayant fait pencher sur le lit de Las-Cafas : « Adieu, mon père » lui dit-il. « Je laisse auprès de toi la moitié de moi-même ; & je ne veux la revoir, que lorsqu’elle t’aura rendu à la vie & à notre amour ». […] Trop attendri pour rejeter une prière si touchante, trop vertueux pour rougir d’y céder, le Solitaire, avec la même innocence que le bienfait lui étoit offert, le reçut.

Les Incas : Barthélémy de Las Casas sauvée de la mort par le lait d’une jeune indienne.

Collection Xavier Petitcol (vers 1820).

On sait combien le lait maternel est à nouveau estimé dans cette deuxième moitié du siècle et comment Rousseau a pu vigoureusement défendre l’allaitement du nouveau-né par la mère, symbole de l’unité familiale et de la pureté morale de la femme. Ici encore on renoue avec la tradition antique, celle de la Charité romaine, dans un élan de calme grandeur et de noble simplicité, pour reprendre la définition de Winckelmann de l’art classique antique. La Caritas romana provient de la scène où une jeune fille allaite secrètement, en prison, son père, Cimon, amené à mourir de faim. Elle est présentée comme un acte exemplaire de piété filiale par divers auteurs de l’Antiquité et dans cette lignée les représentations picturales abondent (Rubens, Van Baburen, Jan Janssens, Charles Mellin, Zoffay, Barbara Krafft, Jean-Jacques Bachelier (1756) sans oublier Greuze imitant Rubens (1767).

Quel spectacle touchant ! Quel merveilleux tableau !

Chargé d’ans et de fers Cimon presque au tombeau,

Trouve au sein de sa fille une nouvelle vie :

Cimon ! de quel bonheur ta misère est suivie !

Tu renais de ton sang, et ta fille à son tour

Est Mère de celuy qui luy donna le jour12.

Paul et Virginie

L’histoire de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, publiée en 1788 dans le quatrième tome de ses Études de la nature, puis en volume séparé en 1789, a connu une fortune extraordinaire. Tout comme dans Atala de Chateaubriand, le récit s’inscrit dans une distance, puisque c’est longtemps après les événements que l’histoire est racontée par un vieillard qu’un jeune homme rencontre à Port-Louis dans l’île de France (actuellement île Maurice). Paul et Virginie sont élevés comme frère et sœur par deux mères solitaires dans la splendeur naturelle des paysages tropicaux et dans l’isolement du reste du monde. Ils mènent une vie idyllique baignant dans la vertu, la simplicité et l’altruisme, vivant du travail de leurs mains et de ce que leur prodigue la nature. Un moment important est la rencontre de Paul et Virginie avec une esclave en fuite suite aux mauvais traitements reçus et qu’ils ramènent à son maître dans l’espoir d’un pardon. Malheureusement ils se perdent en chemin et, retrouvés par Domingue et le chien Fidèle, ils apprennent alors que l’esclave a été sévèrement punie. Les deux enfants devenus adolescents, les mères s’accordent pour les marier, mais elles jugent que c’est trop tôt pour le faire : Virginie va être envoyée chez une riche tante en France, après avoir été convaincue par le gouverneur de l’île. Après deux ans d’absence Virginie revient, mais son bateau est pris dans une tempête et échoue sur les rochers sous les yeux de Paul. Virginie, par pudeur selon l’auteur, refuse de se déshabiller pour mieux nager et meurt noyée. Paul succombe à la douleur de la perte de sa bien-aimée et les deux mères décèdent également rapidement.

Paul et Virginie enlacés sur les genoux de leurs mères.

Paul et Virginie, 1803, toile de coton imprimée à la plaque de cuivre, dessin de J.-B. Huet. Manufacture Oberkampf/Musée de la Toile de Jouy, inv. 007.10.1.

Les deux enfants s’abritant de la pluie sous le jupon de Virginie.

Paul et Virginie, 1803, toile de coton imprimée à la plaque de cuivre, dessin de J.-B. Huet. Manufacture Oberkampf/Musée de la Toile de Jouy, inv. 007.10.1.

Le départ de Virginie pour la France et sa mère éplorée.

Paul et Virginie, 1803, toile de coton imprimée à la plaque de cuivre, dessin de J.-B. Huet. Manufacture Oberkampf/Musée de la Toile de Jouy, inv. 007.10.1.

Naufrage et mort de Virginie

Paul et Virginie, 1803, toile de coton imprimée à la plaque de cuivre, dessin de J.-B. Huet. Manufacture Oberkampf/Musée de la Toile de Jouy, inv. 007.10.1.

Ce roman qualifié de pastorale par son auteur, nourri d’œuvres canoniques comme le Télémaque de Fénelon, la Nouvelle Héloïse de Rousseau, le conte moral à la Marmontel, et la pastorale de Florian, mais aussi de grands classiques (Homère, Virgile, la Bible) est l’histoire d’une idylle qui va être peu à peu détruite, le paysage enchanteur plein de douceur devenant une tragédie sublime et terrible. Le schéma conduisant de l’idylle à la péripétie, puis à l’interlude, pour se terminer par la catastrophe, est récurrent dans la littérature de l’époque et l’exemple le plus célèbre en est les Souffrances du jeune Werther (1774) de Goethe13. Exaltant la simplicité, la vertu et la nature, Paul et Virginie exacerbe une sensibilité préromantique à l’origine d’un flot de larmes. Ainsi Dupont de Nemours avoue : « Je viens de fondre en larmes en relisant Paul et Virginie » et le jeune Bonaparte : « Paul et Virginie m’a coûté bien des larmes14 ». Grimm parle de « la sensibilité la plus pure et la plus touchante », de « la passion la plus douce et la plus naturelle » et de « l’expression soutenue d’un sentiment vif et profond ». Nodier, George Sand (qui place le dernier épisode d’Indiana dans l’île Bourbon) y voient également, comme Sainte-Beuve, « une œuvre immortelle, qui ne peut se relire sans larmes ». Lamartine parlera de « merveilleux poème », de « l’Évangile des cœurs », d’un « livre divin » qui est un « plaidoyer en faveur de Dieu ».

Dans le préambule de l’édition de 1806, l’écrivain se loue du succès de son œuvre :

Un grand nombre de pères et surtout de mères firent porter à leurs enfants venant au monde les surnoms de Paul et de Virginie. La réputation de cette pastorale s’étendit dans toute l’Europe. […] Sans doute j’ai obligation de ce succès, unanime chez des nations d’opinions si différentes, aux femmes, qui par tout pays ramènent de tous leurs moyens les hommes aux lois de la nature. Elles m’en ont donné une preuve évidente en ce que la plupart de ces traductions ont été faites par des dames ou des demoiselles.

C’est grâce à des « mains maternelles ou virginales » qu’il explique la fortune de son roman à ces femmes, « qui par tout pays ramènent de tous leurs moyens les hommes aux lois de la nature ».

Ô femmes, c’est par votre sensibilité que vous enchaînez les ambitions des hommes ! Partout où vous avez joui de vos droits naturels, vous avez aboli les éducations barbares, l’esclavage, les tortures, les mutilations, le pal, les croix, les roues, les bûchers, les lapidations […]. Votre pitié naturelle vous donne à la fois l’instinct de l’innocence et celui de la véritable grandeur.

En dépit de ces grandes déclarations féministes, le public est aussi masculin et parmi les lecteurs célèbres on compte entre autres Chateaubriand, Leconte de Lisle, Balzac, Nodier, Sainte-Beuve, les frères Goncourt, et Lamartine qui dit avoir été initié à la poésie par les gravures qu’il évoque en 1840 dans sa préface à une édition illustrée de Jocelyn :

Je me souviendrai toujours des premières gravures de poèmes qui frappèrent mes regards d’enfant. C’étaient Paul et Virginie, Atala, René […]15.

Par ailleurs, le roman est à la fois un révélateur et un modèle de la sensibilité féminine. La lecture à voix haute n’a-t-elle pas été décisive pour l’éveil à l’existence spirituelle de la fille de pauvres pêcheurs napolitains, Graziella ?

La jeune fille sentait son âme jusque-là dormante, se révéler à elle dans l’âme de Virginie (Graziella, 1849).

Cela dit, cette lecture peut avoir également des effets pervers inattendus dans l’éveil d’une sensualité parfois rendue plus dangereuse par l’exaltation quasi religieuse de la sensibilité, comme c’est le cas chez Véronique Graslin dans Le Curé de village (1841) de Balzac, ou encore chez Emma Bovary qu’elle compte parmi ses lectures au couvent16.

Il n’est donc pas surprenant que certains éditeurs se soient proposés, pour rectifier la leçon, de corriger le texte dans ses parties dangereuses. Les allusions trop suggestives à la nudité et à la sexualité, la mention des sentiments amoureux, la rude critique des personnages représentant l’autorité (de la tante en particulier), l’imprécision dans l’évocation des pratiques religieuses du groupe familial, certaines prises de position philosophiques aventureuses, enfin quelques longs passages renfermant des descriptions de caractère technique, ont pu être censurés17. Mais cela n’eut guère de conséquences pour la diffusion d’un livre pris également comme un ouvrage didactique où le lecteur trouve à s’instruire en géographie, économie domestique, hygiène, agronomie, botanique, jardinage, zoologie, morale, sociologie et bien sûr en religion. Ayant « désiré réunir à la beauté de la nature entre les tropiques la beauté morale d’une petite société », l’auteur a voulu montrer « que notre bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu » (Avant-propos 1788).

Aussi le livre est-il vite supplanté par sa propre légende devenant un objet culturel reconditionné pour un public enfantin en classique à usage scolaire18.

Ceci atteste la notoriété vite acquise d’un roman dont on compte 56 éditions jusqu’en 1799, dont vingt traductions qui sont l’occasion d’une importante production iconographique. L’édition de 1789 comporte quatre gravures (trois de Moreau le jeune, une de Vernet), celle de 1791 quatre dessins de Schall gravés par Legrand, en 1795 six figures de Schall gravées par Descourtis, une autre avec des gravures de Debucourt et l’édition luxueuse de 1806 avec de nombreux dessins de Lafittte, Girodet, Gérard, Moreau, Prud’hon, Isabey… Bernardin est très conscient de l’importance des illustrations de qualité jugées essentielles pour la réputation et la diffusion de sa « pastorale ».

On assiste à une large diffusion d’images par simple imprégnation visuelle, qui déborde largement le cadre des lecteurs effectifs du roman et même celui du public lisant :

Détachée de son support textuel, devenue indépendante de son auteur, réduite à un scénario simplifié prenant pour point d’ancrage quelques épisodes toujours les mêmes – la scène du « jupon bouffant », la traversée du torrent, le naufrage, la mort de Virginie – ; l’histoire des deux enfants se transforme en légende, ou plus exactement en mythe, « une histoire que tout le monde connaît déjà », selon la définition que propose le romancier Michel Tournier19.

En 1854, Charles Nisard, dans Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage, compte Paul et Virginie au nombre des romans les plus diffusés. Des illustrations accompagnées de leur légende, imprimées par Pellerin, étaient vendues par des colporteurs en image d’Épinal [telle cette mort de Virginie « Colportage, Vosges, 1874 »]. Ainsi le répertoire d’imagerie populaire20 contribue beaucoup à transformer le texte en un répertoire de poncifs et recueil de « scènes à faire » que l’on retrouve dans des chromos, papiers peints, assiettes décorées :

L’accueil qu’il reçut à sa naissance surpassa mon attente. On en fit des romans, des idylles, et plusieurs pièces de théâtre. On en imprima les divers sujets sur des ceintures, des brasselets, et d’autres ajustements de femme21.

La production lyrique, avide de textes à la mode, ne manqua pas de s’emparer du roman. Paul et Virginie est créé à l’Opéra-Comique de la rue Favart le 15 janvier 1791 et représenté au Théâtre des arts de Rouen pendant deux décennies. Il a pour auteurs le librettiste Edmond-Guillaume-François de Favières et le compositeur et violoniste Rodolphe Kreutzer, ami d’Oberkampf. Puis, trois ans plus tard, est créé Paulin et Virginie au théâtre de la rue Feydeau, le 13 janvier 1794, avec un livret conçu par Congé Dubreuil et une partition de Jean-François Le Sueur.

Un art de l’image

Comme nous le mentionnions, Bernardin avait une vive conscience de l’importance de l’image que son texte pouvait suggérer. Fondateur de l’exotisme moderne, il fait entrer dans la littérature les paysages de l’ailleurs, décrivant de manière réaliste les végétaux et animaux de l’île, avec leurs particularités. Cet art de décrire un paysage, de lui rendre son coloris, son éclairage, mais aussi son symbolisme, ses correspondances avec l’âme du spectateur ou du lecteur marquent le début du romantisme :

J’ai tâché d’y peindre un sol et des végétaux différents de ceux de l’Europe. Nos poètes ont assez reposé leurs amants sur le bord des ruisseaux, dans les prairies et sous le feuillage des hêtres. J’en ai voulu asseoir sur le rivage de la mer, au pied des rochers, à l’ombre des cocotiers, des bananiers et des citronniers en fleurs. Il ne manque à l’autre partie du monde que des Théocrites et des Virgiles pour que nous en ayons des tableaux au moins aussi intéressants que ceux de notre pays. Je sais que des voyageurs pleins de goût nous ont donné des descriptions enchantées de plusieurs îles de la mer du Sud ; mais les mœurs de leurs habitants, et encore plus celles des Européens qui y abordent, en gâtent souvent le paysage. J’ai désiré réunir à la beauté de la nature entre les tropiques la beauté morale d’une petite société ! (Préface).

Si l’objet de la pastorale, suivant la définition de Marmontel, « semble devoir être de présenter aux hommes l’état le plus heureux dont il leur soit permis de jouir et de les en faire jouir en idée par le charme de l’illusion », cette présentation – dans la tradition de l’idylle22 – est bien de faire tableau. Et cette représentation est fixée dans une immobilité sculpturale destinée à graver dans l’esprit du lecteur le contour néoclassique de la scène. Cette esthétique du tableau vivant figé dans une immobilité hyperréaliste trouve dans la statuaire ses référents mythologiques :

À leur silence, à la naïveté de leurs attitudes, à la beauté de leurs pieds nus, on eût cru voir un grouppe antique de marbre blanc représentant quelques-uns des enfants de Niobé.

Il en va de même des paysages qui n’échappent pas à la pétrification, y compris dans le règne végétal :

Le feuillage des arbres, éclairés en dessous de ses rayons safranés, brilloit des feux de la topaze et de l’émeraude ; leurs troncs mousseux et bruns paraissoient changés en colonnes de bronze antique.

Comme chez Chateaubriand, la distance et l’écart créés dans l’opposition de l’image nostalgique d’un état paradisiaque à la civilisation européenne appellent un rapprochement avec l’Antiquité et ses modèles23. Ainsi les silhouettes enfantines enrobées dans un jupon bouffant apparaissent-elles par exemple comme « les enfants de Léda enclos dans la même coquille ».

Dès lors le choix des gravures apparaît primordial et Bernardin met un grand soin à les justifier tout en les commentant. Le choix est fait, pour l’édition de 1806, des « principales époques » de la vie de Paul et de Virginie, « depuis leur naissance jusqu’à leur mort ».

« Déja leurs meres parloient de leur mariage sur leurs berceaux ».

Gravure de Paul et Virginie, édition Didot de 1806, dessin de Louis Lafitte.

Bibliothèque nationale de France.

Le premier sujet de la pastorale, « Déja leurs meres parloient de leur mariage sur leurs berceaux », représente Madame de la Tour et Marguerite qui tiennent les deux enfants sur leurs genoux, « où ils se caressent mutuellement. Fidèle, leur chien, est endormi sous leur berceau. Près de lui est une poule entourée de ses poussins. La négresse Marie est en avant, sur un côté de la scène, occupée à tisser des paniers. On voit au loin Domingue, qui ensemence un champ ; et plus loin l’Habitant, leur voisin, qui arrive à la barrière. À droite et à gauche de ce tableau plein de vie, sont les deux cases des deux amies. Près de l’une est un bananier, la plante du tabac, un cocotier qui sort de terre près d’une flaque d’eau, et d’autres accessoires rendus avec beaucoup de vérité. Au loin on découvre les montagnes pyramidales de l’isle de France, des Palmiers, et la mer ». Il ajoute que ce paysage, ainsi que ses personnages remplis de suavité, est de M. Lafitte, la gravure à l’eau-forte étant de M. Dussault.

Passage du torrent.

Gravure de Paul et Virginie, édition Didot de 1806, dessin de Girodet.

Bibliothèque nationale de France.

La seconde planche montre Paul traversant un torrent en portant Virginie sur ses épaules. Paul apparaît ici dans toute sa force et son dévouement, contrairement à ce qu’il en sera dans l’édition de Curmer en 1838 où les personnages féminins dominent, tandis que, contrairement au récit de Bernardin de Saint-Pierre, le personnage de Paul est quant à lui féminisé, « sorte d’alter ego, double asexué de Virginie […] dans le droit fil de l’idéologie conservatrice développée sous la Monarchie de Juillet24 ». Le portrait de Paul par Tony Johannot témoigne d’une désexualisation complète du héros, en contradiction même avec le texte où il est présenté comme intrépide, courageux, très volontaire et très actif. Une telle « moralisation » à destination d’un public enfantin marque l’évolution de la lecture du roman au fil du siècle.

Pour en revenir au dessin de Girodet, dont Bernardin admire sans réserve le bel Endymion endormi, celui-ci représente :

Les sites bouleversés des montagnes de l’isle de France où les rivières qui descendent de leurs sommets se précipitent en cascades. Ce fond, âpre, rude, et rocailleux, relève l’élégance, la grâce, et la beauté des deux jeunes personnages qui sont sur le devant, dans la fleur d’une vigoureuse adolescence. Paul, au milieu des roches glissantes et des eaux tumultueuses, porte sur son dos Virginie tremblante. Il semble devenu plus léger de sa belle charge, et plus fort du danger qu’elle court. Il la rassure d’un sourire, contre la peur si bien exprimée dans l’attitude craintive de son amie, et dans ses yeux orbiculaires. La confiance de son amante, qui le presse de ses bras, semble naître ici, pour la première fois, du courage de l’amant ; et l’amour de l’amant, si bien rendu par ses tendres regards et son sourire, semble naître à son tour de la confiance de son amante.

Chaque fois, Bernardin insiste sur le cadre, la présence de paysages et l’harmonie entre ceux-ci et les sentiments présents. L’un des grands moments, pour ne pas dire le climax du récit, est évidemment le naufrage du vaisseau le Saint-Géran et la noyade de Virginie. La gravure de Prud’hon est sans doute la plus forte dans la dramatisation de celle qui, comme un ange, « prend son vol vers les cieux ». Moment grandiose, terrible, sublime dans sa démesure emphatique, le tableau de Virginie levant des yeux sereins, avec une main pudique sur ses vêtements tourbillonnés par les vents en furie, l’autre sur son cœur, dans l’immobilité sereine de la vierge dans sa transfiguration angélique, contraste avec le déchaînement des vagues, les eaux écumantes.

Naufrage de Virginie.

Gravure de Paul et Virginie, édition Didot de 1806, dessin de Prud'hon.

Bibliothèque nationale de France.

Le naufrage n’est pas sans rappeler les tableaux de Claude-Joseph Vernet dans les mouvements désordonnés d’un navire battu par des flots en furie. Il nous rappelle aussi que « les images du bonheur nous plaisent, mais celles du malheur nous instruisent » : le spectateur qui reste sur le rivage éprouve un sentiment de sérénité qui redouble à la vue d’un danger dont il est préservé. Ce que Bernardin appelle le bonheur négatif25. Or cette même disposition est aussi celle de celui qui regarde les toiles, la vue du malheur de Virginie étant pour lui une heureuse et édifiante leçon morale.

Si les scènes détachées du texte rappellent le mythe pastoral de Bernardin de Saint-Pierre, une histoire passée, lue ou connue seulement par des épisodes devenus célèbres par la diffusion de leurs images, le roman lui-même met en abyme une situation identique à celle du spectateur de ces toiles puisque la narration qui encadre l’histoire est faite par un vieillard dans le lieu même de l’ancien drame, près de deux cabanes en ruine. Ainsi la mélancolie teinte-t-elle le souvenir romantique du temps passé, à une époque où la méditation sur les ruines faisait florès. La ruine souligne avec tristesse la distance du présent au passé, mais elle est aussi ce qui garde la trace de ce qui fut et qui par elle perdure.

Quelque plaisir que j’aie eu dans mes voyages à voir une statue ou un monument de l’antiquité, j’en ai encore davantage à lire une inscription bien faite ; il me semble alors qu’une voix humaine sorte de la pierre, se fasse entendre à travers les siècles, et s’adressant à l’homme au milieu des déserts, lui dise qu’il n’est pas seul, et que d’autres hommes dans ces mêmes lieux ont senti, pensé, et souffert comme lui (Paul et Virginie).

Cocteau et Radiguet, en écrivant en 1920 un livret pour un opéra intitulé Paul et Virginie pour lequel Éric Satie aurait dû composer la musique, ont bien compris cela en faisant dire à Virginie à la fin de la pièce : « Les morts seuls sont en vie, car ils ne meurent pas. » Et c’est bien là la fonction de ces images textiles, que d’affirmer une sorte de pérennité à l’intérieur du révolu.

Si les gravures dans le livre visualisent des moments du texte, les images des toiles de Jouy sont totalement autonomes et le choix des vignettes, côte à côte, loin de rétablir la narrativité, en inventent une autre faite de la succession hétérogène d’images fixes comme dans la lanterne magique. Aussi nombre d’éléments du texte, sans être immédiatement censurés, sont déplacés, par le fait de choix limitatifs. D’un côté la représentation du bonheur dans une île plus rêvée que réelle, fermée sur elle-même dans l’espace clos de l’idylle enfantine vivant au rythme du temps circulaire des saisons et de l’ignorance, dans un monde où la critique de l’esclavage est celle du mauvais maître – car on continue à développer le « bon » esclavage familial. De l’autre côté, un destin tragique venant brusquement briser le bonheur. L’image de l’Éden est juxtaposée à la catastrophe du naufrage sans que l’évolution fatale de l’âge d’or à un état de ruines soit signifiée.

Or le roman dans sa complexité montrait, dans l’alternance de ce que Racault, en reprenant William Blake, appelle très justement les chants de l’innocence et les chants de l’expérience, le passage de l’illusion d’un rêve d’enfance à la réalité d’un monde plus adulte, en l’occurrence la désagrégation de l’innocence édénique par l’éveil de la puberté, la découverte de la sensualité avec le bain nocturne, la tentation incestueuse et la mélancolie de la vierge qui s’enfonce dans le silence. Tout comme Atala, Virginie incarne le tabou mortifère de la virginité. La question de son « suicide » alimente un débat qui reste ambigu chez Bernardin, car si, d’un côté, la pudeur est une expression de la nature, comme le voudrait Rousseau, elle est aussi le résultat d’un conditionnement social. La pudeur serait alors l’effet corrupteur de la société parisienne éloignée des valeurs de la nature. Avec la catastrophe du Saint-Géran, cette fatale pudeur déconstruit le mythe d’une origine paradisiaque, car la chute vient de l’intérieur, de la nature elle-même, qu’il s’agisse de la sexualité ou des effets dévastateurs d’une tempête.

« Singulier destin pour une œuvre marquée de l’esprit des Lumières, déiste et même discrètement anticléricale » s’exclame Racault26, car l’œuvre va être prise dans un sens plus moralisateur et religieux, favorisé en cela par le sentiment préromantique du touchant et du pathétique. Senancour admire Bernardin :

Vos écrits sont pleins de cette mélancolie universelle et affectueuse, habitude des cœurs bons, aliment des cœurs infortunés.

Cette sensibilité sera interprétée par un Chateaubriand dans le sens d’une grande religiosité. « Aux plus violentes amours », écrit Chateaubriand, la religion « substitue une sorte de chasteté brûlante ». C’est la même substitution ambiguë dont il est question dans Atala27.

Après la Révolution, Paul et Virginie est lu d’une façon doublement nostalgique, parce qu’appartenant au siècle passé « aux couleurs de pastel fanées qui provoque l’attendrissement, comme appartenant à un monde à jamais aboli », et parce que la pastorale ramène à un passé encore plus ancien, au mythe des origines. L’exotisme de Paul et Virginie est perçu comme une forme de ce mythe des origines et la rêverie du primitivisme et de l’utopie sont d’autant plus fortes que la société du xixe siècle, la bourgeoisie de l’industrialisation et de l’argent, a soif de compensations.

Atala

Il ne faut pas être grand clerc pour s’apercevoir de la filiation directe entre Paul et Virginie et Atala de Chateaubriand. On retrouve en effet chez les deux écrivains une même inspiration exotique, un même goût pour la couleur locale, le même amour pur de deux jeunes gens dans la forêt primitive, la même image d’une vierge qui semble prendre son envol vers les cieux28, un même destin tragique avec la mort de l’aimée, une même esthétique d’un sublime primitiviste, le même tabou mortifère de la virginité, le même chemin menant de l’idylle à la catastrophe. Pourtant il y a des différences notables, avec d’abord une nouvelle sensibilité religieuse que le Génie du Christianisme contribue à stimuler dans une France tournant le dos aux exactions révolutionnaires en renouant avec la religion chrétienne et ensuite avec un style à la magie sonore et plastique aux accents romantiques. Chateaubriand, qui critiquait violemment Bernardin pour son manque d’esprit, reconnaît dans ses Mémoires qu’il partageait avec lui le même modèle, celui de Rousseau :

Je reconnais tout d’abord que, dans ma première jeunesse, Ossian, Werther, les Rêveries du promeneur solitaire, les Études de la nature, ont pu s’apparenter à mes idées ; mais je n’ai rien caché, rien dissimulé du plaisir que me causaient des ouvrages où je me délectais29.

Avec Rousseau, Chateaubriand partage la théorie du « bon sauvage », d’une nature première, d’une liberté originelle que l’on trouvait déjà chez Bernardin quand ce dernier opposait la simplicité naïve et primitive des caractères à la civilisation mondaine, perverse et dénaturée.

Aux charmes de la nature de l’Ile de France succède la beauté sauvage des forêts américaines, celle d’un monde inconnu aux paysages luxuriants. Comme l’écrit Gilbert Chinard, « il fallait enfin un artiste incomparable pour peindre le décor éblouissant des forêts du Nouveau Monde, un musicien pour faire entendre la grande voix de la solitude30… ». Chateaubriand emprunte un langage quasi religieux pour décrire avec une emphase biblique un espace paradisiaque où Atala et Chactas ressemblent à Adam et Ève. Il mêle étroitement le paganisme du sauvage à la tradition chrétienne en présentant Atala sous les traits de la Vierge. La forêt apparaît comme un temple divin et Chateaubriand voit dans celle-ci l’image première de l’architecture :

Les troncs de ces arbres, rouge marbré de vert, montant sans branches jusqu’à leurs cimes, ressemblaient à de hautes colonnes, et formaient le péristyle de ce temple de la mort ; il y régnait un bruit religieux, semblable au sourd mugissement de l’orgue sous les voûtes d’une église ; mais lorsqu’on pénétrait au fond du sanctuaire, on n’entendait plus que les hymnes des oiseaux qui célébraient à la mémoire des morts une fête éternelle.

Pour les contemporains, la nouveauté du paysage américain offre un spectacle vertigineux par l’abondance de la végétation :

Des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes, s’entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l’extrémité des branches, s’élancent de l’érable au tulipier, du tulipier à l’alcée, en formant mille grottes, mille voûtes, mille portiques.

L’énumération des animaux (caribous, écureuils, oiseaux moqueurs, colombes de Virginie, perroquets verts à têtes jaunes, des piverts empourprés, des cardinaux de feu, etc.) contribue à l’ivresse des sens et à une vision multicolore pittoresque. Chateaubriand, qui s’était rendu en Amérique en exilé politique de la Révolution, parle en connaisseur de ces paysages sauvages dans ce qu’il appelle son poème31, car il récuse les trames romanesques compliquées en vogue pour une simplicité toute classique et le dépouillement voulu de la construction :

Je m’aperçus bientôt que je manquais des vraies couleurs, et que si je voulais faire une image semblable, il fallait, à l’exemple d’Homère, visiter les peuples que je voulais peindre (Chateaubriand, Préface à l’édition de 1801 d’Atala).

Une fois encore, c’est dans la distance que commence le récit, distance temporelle de celui qui raconte l’histoire, le vieux Chactas aveugle conduit par une jeune fille, image renvoyant d’abord à Homère et à Ossian qui confie à René l’histoire de sa jeunesse et de son drame. Les interventions interrompant parfois la narration soulignent la distance entre le passé et le présent, entre le narrateur et l’histoire narrée32. Ainsi le récit encadré est-il dès le départ figé dans le passé et devenu tableau, le tableau des amours de Chactas et d’Atala.

Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert (1801) est le récit d’une histoire d’amour contrariée. Chactas, qui avait connu la civilisation, retourne à la vie sauvage et est capturé par une tribu ennemie. La jeune vierge Atala, la fille du chef, le délivre d’une mort prochaine et ils prennent tous les deux la fuite, attirés qu’ils sont l’un vers l’autre. Pendant cette fuite dans la nature, la passion ne fait que croître, mais l’arrivée d’un missionnaire, le père Aubry, les empêche de succomber à leur désir. Atala, devant obéir à un vœu de chasteté prononcé en son nom par sa mère à sa naissance, choisit de s’empoisonner plutôt que de trahir la promesse maternelle.

La mise en scène de belles âmes, le spectacle sublime d’une douleur dominée, le goût du grand tableau pathétique, l’apologie du primitivisme, contribuent à une facture à la fois classique et sentimentale. Atala apparaît ainsi comme une héroïne néoclassique :

Elle était regulièrement belle ; l’on remarquait sur son visage je ne sais quoi de vertueux et de passionné.

Quant à Chactas, il représente la figure de l’émigré, lui qui connaît toutes les affres de l’exil comme son auteur33.

Aussi la publication d’Atala connaît-elle un succès considérable (on compte entre 1801 et 1805, plus de onze éditions, majoritairement illustrées), comme en témoignent l’abondance des parodies, des contrefaçons et des traductions, les multiples adaptations théâtrales et lyriques et de nombreux produits dérivés que sont des objets donnant à voir les scènes paradigmatiques du roman (tableaux, gravures, lithographies, papiers peints, assiettes, horloges, statuettes…). Chateaubriand, surpris et flatté, en témoigne lui-même dans les Mémoires d’outre-tombe :

Les auberges de rouliers étaient ornées de gravures rouges, vertes et bleues, représentant Chactas, le père Aubry et la fille de Simaghan. Dans des boîtes de bois, sur les quais, on montrait mes personnages en cire, comme on montre des images de la Vierge et de Saints à la foire. Je vis sur un théâtre du boulevard ma sauvagesse coiffée de plumes de coq, qui parlait de l’âme de la solitude à un sauvage de son espèce, de manière à me faire suer de confusion […](Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1973, p. 409).

La diffusion d’estampes et de recueils d’estampes déployant volontiers une « intention moralisatrice ou sentimentale et autant que possible larmoyante34 » construit un réservoir d’images populaires stéréotypées. L’imaginaire exotique américain devient un réservoir de rêveries pour un public en quête d’évasion. Car « il faut au moins que le monde chimérique, quand on s’y transporte, nous dédommage du monde réel35 ». Toutes les classes se passionnent pour ces images fictives, superficielles et fantasmatiques de l’Amérique. Mais si l’iconographie est abondante et variée, ce sont surtout toujours les mêmes scènes exemplaires qui reviennent, les mêmes « moments forts » du récit, c’est-à-dire ceux qui répondent aux attentes du public, dans un horizon de réception marqué par l’affinité aux scènes sentimentales et édifiantes.

Les illustrations se focalisent sur quelques épisodes, découpant ainsi dans la narration des instantanés significatifs. Parmi elles, on retiendra d’abord la délivrance de Chactas par Atala. On remarquera que, pour mieux saisir visuellement l’action, nombre de gravures représentent un ou plusieurs gardiens près du prisonnier, alors que dans le texte le gardien avait été renvoyé par Atala qui, fille du chef, avait pris sa place pour garder Chactas. Voir par exemple la gravure de Chasselat, « Atala délivre Chactas », 1817. C’est là également, en fait, une façon de contracter deux moments du texte dans une perspective de surdétermination féconde. Une autre scène, touchante de sentimentalité, est celle dans laquelle Atala panse la blessure de Chactas. La vision d’Atala et de Chactas descendant le fleuve sur un radeau (parfois une barque, selon l’imagination du dessinateur, qui n’a pas le texte précisément à l’esprit) :

Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. Atala appuyait une de ses mains sur mon épaule, et, comme deux cygnes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires.

Atala délivre Chactas.

Estampe, eau-forte, pointillé. Paris, Lordereau.

Sources : I.F.F. Graveurs du xixe siècle, t. XIV, p.432 ; Gallica, Bibliothèque nationale de France.

Pierre Jérôme Lordon, gravure de P.Simon, Atala délivre Chactas (début xixe siècle).

Estampe, eau-forte, pointillée. Atala délivre Chactas de ses liens, attaché à une colonne tandis qu’un Indien est endormi de l’autre côté du pilier. 45 x 40 cm. Numéro d’inventaire : MNM.2013.8.2

Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle.

Atala panse la blessure de Chactas.

Vers 1820, toile de coton imprimée au rouleau de cuivre.

Rouen/Musée de la Toile de Jouy, inv. 983.33.5. a-b.

Autre moment souvent représenté, la rencontre des deux amants et du père Aubry (p. 114) qui, dans l’obscurité, arrive avec son chien et sa lanterne à point pour interrompre la tentation de l’inceste36 et procurer gîte et repos aux deux amants.

Enfin l’agonie, la mort et l’enterrement d’Atala sont bien évidemment des images très présentes (et souvent confondues), car ce sont les moments les plus dramatiques, amoureux ou tragiques, qui ont la faveur du public et cela, même si les choix et les représentations varient suivant les époques, comme à la fin du xixe siècle.

Dès 1802, on pouvait voir au Salon deux tableaux : Jeune fille près d’une fenêtre, pleurant sur un passage d’Atala de Mlle Henriette Lorimier dans un style un peu troubadour et Convoi d’Atala de Gautherot dont il est dit :

Gautherot s’est pénétré de la mélancolie de son sujet. On croit reconnaître les personnages du roman, et il leur a donné la dignité de l’histoire. La tristesse pieuse du père Aubri est celle de la résignation et de l’habitude du malheur ; la figure d’Atala a encore l’expression du dévoûment et la douceur céleste du martyre. Il manque peut-être du désordre dans la douleur de Chactas ; sa couleur terne est trop en harmonie avec la teinte grisâtre du reste du tableau : le peintre semble n’avoir pas osé troubler la sainteté de son sujet. Quoique Chactas soit tout près de devenir un chrétien, il est avant tout jeune, amoureux et au désespoir. Du reste, on ne peut trop louer le soin de l’auteur d’avoir rassemblé dans son tableau tout ce qui transporte le spectateur sur le lieu de la scène. On y trouve avec recherche et pureté, le site, le costume, les plantes, toutes les espèces de convenances ; mérite précieux qui caractérise particulièrement notre école, et qui brille éminemment dans le tableau du C. Gautherot37.

On peut citer d’autres tableaux : Atala s’empoisonne dans les bras de Chactas, son amant de Hersent au Salon de 1806, la Dernière communion d’Atala (Salon 1808) de Pierre Jérôme Lordon qui peindra encore Atala sur le radeau, tandis que Moreau (Le lit funèbre d’Atala) et Louis Édouard Rioult, Chactas au tombeau d’Atala exposeront également au même salon de 1827.

Le plus célèbre reste le tableau de Girodet, Les funérailles d’Atala, exposé au Salon de 1808, qui rassemble plusieurs moments du texte. Il s’agit d’une belle mort, d’une mort quasi sensuelle, car si la sensualité de la figure virginale était présente tout au long du texte, le peintre contribue à la rehausser dans une sacralisation érotisante de la morte qui avait déjà beaucoup choqué38. Ces touches d’érotisme dans des scènes à vocation apologétique (extrême-onction et enterrement) contribuent certes aux Beautés poétiques et morales de la religion chrétienne, mais amèneront Chateaubriand à censurer un peu son texte. Girodet a cependant accentué la belle mort dans laquelle Sainte-Beuve voyait « un marbre de Canova39 ». « La Vierge des dernières amours » mérite bien désormais son nom dans la scène hallucinatoire de la communion où Atala est en extase, « les yeux levés au ciel ». La figure blanche et angélique d’Atala rappelle la blancheur des tableaux classiques où est représenté le corps du Christ tout comme la blancheur lunaire que Chateaubriand, admirateur du Sommeil d’Endymion, pouvait y trouver et qu’il admirait dans « l’admirable tableau d’Atala au tombeau ».

Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson, Atala au tombeau, dit aussi Funérailles d’Atala (Chateaubriand, Atala), 1808.

207 X 267 cm, numéro d’inventaire : INV 4958, Musée du Louvre.

Source : wikimedia.

Chateaubriand avait donné l’image de la Virginité endormie sous forme de statue, dans un style de néoclassisme mystique, appelant comme Bernardin de Saint-Pierre40 la vision d’une mort heureuse, celle d’une belle endormie, abandonnée à son mystère.

À travers les gravures portées sur les toiles, on prend véritablement connaissance des représentations sociales d’une époque, de ses modes de lecture, de ses valeurs, mais aussi de ses goûts esthétiques. L’art de la manufacture d’Oberkampf en particulier témoigne de créations industrielles de grand talent qu’une approche sociopoétique permet de mieux analyser et comprendre.

L’exposition à Jouy-en-Josas du musée de la toile de Jouy sur la littérature dans les étoffes aux XVIIIe et XIXe siècles (automne 2021) témoigne des divers courants esthétiques qui ont animé la création de ces toiles de style néoclassique, troubadour, etc. À titre d’exemple, nous donnons en annexe à considérer une toile qui mélange le style troubadour au style gothique, inspiré par l’actualité des événements culturels.

Le Vampire : « L’amour qui donne la mort »

Le thème du vampire a commencé à fleurir dans la poésie européenne de la seconde moitié du dix-huitième siècle (la Lénore de Bürger [1773], La Fiancée de Corinthe [1797] de Goethe en étant les textes les plus célèbres), nourri par le roman gothique et le sentiment d’inadéquation frustrante d’une civilisation dont on a tenté d’expurger la peur en lui imposant le carcan de la rationalité des Lumières. Aussi la présence latente de la peur dans la sensibilité et l’imaginaire de l’homme moderne recourt-elle à cette figure de l’altérité transgressive, image d’une mort épidémique et dévorante41.

Connu depuis fort longtemps, le vampire se mit à exister véritablement avec la nouvelle de John William Polidori, jeune homme brillant qui avait écrit à dix-neuf ans une thèse sur le somnambulisme et avait suivi, comme médecin, Lord Byron à Genève. Celle-ci, The Vampyre, parue en 1819, fut d’abord attribuée par erreur à Byron. Avec elle le personnage de Lord Ruthven devient le premier vampire, avec toutes les caractéristiques de celui qui va devenir depuis un mythe littéraire42. L’ouvrage sera réimprimé sept fois en Angleterre durant toute l’année 1819. À Paris, l’œuvre est traduite par Henry Faber en 1819 et paraît chez le libraire Chaumerot Jeune, sous le titre Le Vampire, nouvelle traduite de l’anglais de Lord Byron. Une autre traduction d’A.-E. de Chastopalli (Eusèbe de Salle) paraît chez Ladvocat en 1820 sous le titre de Le Vampire, nouvelle attribuée à Lord Byron.

Ce voisinage célèbre a sans nul doute également contribué à l’intérêt porté à cette parution qui voit en outre la publication du roman Lord Ruthwen ou les vampires qui paraît à Paris aussi chez Ladvocat en 1820 en 2 volumes, publié par Charles Nodier qui ne fait que la préface, mais dont le séjour en Illyrie fait de lui un spécialiste avisé de la chose, alors que l’auteur, C.B., est Cyprien Bérard.

Charles Nodier en propose une adaptation théâtrale en 1820, écrite en collaboration avec Pierre Carmouche et Achille de Jouffroy43. La pièce est jouée au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 13 juin 1820, accompagnée d’une musique d’Alexandre Piccini, les décors étant de Ciceri. Elle remporte un très grand succès. C’est que le thème du vampire attise la curiosité du public, comme en témoigne la représentation du 15 juin 1820 au Vaudeville du Vampire de MM. Scribe et Mélesville. Certes il s’agit là d’une comédie légère puisque le « vampire », un jeune homme que l’on croit mort, reparaît et profite du bruit de sa mort pour éprouver sa maîtresse.

Le mélodrame de Carmouche, en revanche, exprime de façon tragique et avec force l’odieuse apparition d’un vampire bien réel, au point que certaines critiques s’en offusquent, comme le rapporte l’auteur de Histoire des vampires et des spectres malfaisants (Paris, 1820), Albin Simon Collin de Plancy :

On s’étonnera longtemps que le gouvernement, avec sa prudence, ait permis la représentation de cette pièce hideuse et immorale. Le prologue et le dénoûment donnent pour toute punition aux Vampires après tous leurs crimes, le néant....... ; ce qui est contraire à toutes les religions. Dans la dernière scène du second acte, le Vampire Ruthwen veut violer ou sucer dans les coulisses une jeune fiancée qui fuit devant lui sur le théâtre : cette situation est-elle morale ?...... Toute la pièce représente indirectement Dieu comme un être faible ou odieux qui abandonne le monde aux génies de l’enfer. Le résultat de ce mélodrame c’est que les dames en sortent malades ou avec l’imagination troublée.

L’édition de Collin de Plancy comporte une gravure « gravée par Berthe » dont la composition n’est pas sans rappeler par ses éléments celle qui sert à illustrer le premier épisode du mélodrame de Carmouche représenté dans la toile de Jouy. On y voit en effet le vampire par une nuit où brille la lune à travers les nuages sortir du tombeau et dominer une jeune fille comme endormie ou déjà morte, comme le signale sur la dalle qui a basculé le nom de Rosalie, morte le……… À l’arrière-plan, on voit un autre personnage sortir ou rentrer dans le caveau en levant un bras de conquête ou de désespoir, parce qu’attiré dans les profondeurs du néant.

Le très vif succès du mélodrame de Carmouche explique que l’on ait pu faire la commande d’une toile représentant quelques scènes importantes de l’histoire. On pourrait certes s’étonner au premier abord qu’une histoire de vampire ait pu servir d’ornement d’ameublement, mais la force expressive des personnages anime la toile de manière intéressante et contribue à l’éloquence d’un style qui plaît et rappelle sans doute aux yeux des acquéreurs le plaisir éprouvé lors de la représentation théâtrale et plus généralement aux histoires gothiques de vampire qui sont alors très en vogue.

Le prologue de la pièce, qui serait de Charles Nodier, est un dialogue entre deux anges, Ithuriel et Oscar, où sont données toutes les explications concernant les vampires. Les didascalies expliquent que la scène se passe dans une grotte basaltique « dont les longs prismes se terminent à angles inégaux vers le ciel ». On voit une jeune fille couchée et plongée dans le plus profond sommeil. Si sa tête est appuyée sur un de ses bras, comme dans la gravure de l’Histoire des Vampires, elle n’a pas cette position sur la toile, mais en revanche sa tête est bien « recouverte de son voile et de ses cheveux », à la différence de la gravure. À la suite d’un orage que les ombres errantes des Vampires avaient grossi, et cherchant un asile contre la tempête, elle s’était réfugiée dans une grotte. L’action se déroule dans les grottes de Staffa dans une île des Hébrides intérieures en Écosse, dont la plus célèbre est la grotte de Fingal, qui a inspiré nombre d’écrivains, de peintres et de musiciens (à l’exemple de Walter Scott, de Turner et de Mendelssohn). Ces grottes infernales passent pour être le repaire des méchants esprits. Malvina, une fois revenue à la lumière, raconte l’horrible cauchemar qu’elle fit dans la grotte : des fantômes livides sortaient de ces tombes entr’ouvertes et l’un d’eux, sorti du tombeau de Fingal, avait les traits d’un jeune homme « seulement il était pâle et paraissait souffrant : ses yeux, fixés sur moi avec l’expression la plus touchante, semblaient me demander du secours ». En s’approchant, ses yeux devenus caves se mirent à briller, sa figure se décomposa en d’horribles convulsions, mais Oscar, sous l’aspect d’un vénérable vieillard, sauve la jeune fille.

La scène représente Malvina endormie avec les images de son rêve. Rutwen lui apparaît sortant de son tombeau (avec la dalle où est inscrit son nom, Le Vampire, dalle qui pourrait ressembler à un livre), mais Oscar le repousse. Les colonnes basaltiques de la grotte de Fingal sont représentées ainsi que l’emblème du lion à la tête couronnée que l’on retrouve dans la scène finale et qui signale l’ascendant aristocratique de Lord Rutwen.

Aubray raconte à sa sœur comment il était devenu ami en Grèce de lord Rutwen, comment celui-ci avait été tué par des brigands et comment, venu chercher son corps, il n’avait trouvé que quelques brins d’herbe foulée et rougie de sang. Il avait alors pensé que les assassins avaient enlevé le cadavre pour détruire le témoin de leur crime. Aubray envoie à Venise au frère de Rutwen, lord Marsden des objets ayant appartenu à Rutwen, dont le portrait de Malvina dont il tombe aussi amoureux. Mais quand il vient voir Aubray sous le nom de son frère Marsden, il devient évident que c’est Rutwen lui-même, ce dernier déclarant avoir échappé à la mort. Il déclare alors sa flamme à Malvina, affirmant qu’elle est le seul ange qui peut l’attacher à l’existence et le sauver d’un grand néant. Celle-ci reconnaissant le visage de son rêve est fort troublée.

Le Vampire.

Lord Rutwen faisant sa cour à Malvina, au fond Brigitte sa servante et Aubray. L’ensemble est dans un style décidément très troubadour.

Collection Xavier Petitcol.

Edgar, l’un des serviteurs de sir Aubray, va épouser la fille de l’intendant du château de Marsden, le frère de Rutwen. Rutwen accepte de parrainer ce mariage entre Edgar et Lovette. Le mariage de Rutwen doit se faire au plus vite, sa « survie » en dépendant. Devant le retard pris dans ses noces avec Malvina, il se tourne vers Lovette pour essayer de la séduire. Arrive à ce moment Oscar, l’ange des mariages, un vieillard à la tête vénérable qui chante un hymne matrimonial qu’il accompagne à l’aide d’une harpe celtique et dont le refrain est :

Gardez-vous, jeune fiancée

De l’amour qui donne la mort.

Cette mise en garde met en fureur Rutwen qui était en train d’essayer de séduire la jeune Lovette à la veille de son mariage et qui le repousse de sa main gauche.

La figure d’Oscar, réminiscence ossianique, est située dans le cadre accidenté de grandes montagnes, éclairé par la lune dont la lumière spectrale accentue les ombres et le relief (« Quand le soleil de ces déserts, Des monts ne dore plus la cime » chante le vieillard).

Edgar, ayant appris les essais de séduction de Rutwen, le tue. Le troisième acte commence par la mise en garde d’Oscar à Brigitte et par l’annonce de la mort de Rutwen qui cependant réapparaît. Sa nature de spectre est alors patente, mais on éloigne Aubray que l’on fait passer pour fou. Cependant au moment du mariage, Aubray arrive. Rutwen, voyant son plan échouer, veut les tuer tous deux, le frère et la sœur, mais au moment où il veut frapper avec son poignard, l’heure fatidique sonne et il sombre dans le néant accompagné des ombres qui sortent de terre et l’entraînent avec elles.

Rutwen le vampire devant son tombeau se dresse avec un poignard pour agresser Malvina et son frère Aubray qu’il veut tuer tous les deux. Au fond les colonnes de basalte, un ciel d’orage et un éclair exterminateur. L’heure a sonné et il va disparaître avec les ombres fantômes qui l’entourent.

La représentation du mélodrame est grandiloquente et très théâtrale. Elle met en évidence la terrible tragédie qui agite les protagonistes, mais, à la différence des autres versions, elle se termine heureusement pour Aubray et Malvina, tandis que le vampire retourne à un néant encore plus sombre que celui dont il était sorti.

Une telle histoire et de telles images répondent à cette culture largement répandue de littérature gothique, de roman noir et nul doute que la figure du vampire qui apparaît ici ne corresponde aux angoisses les plus profondes d’une époque troublée.

Le Musée de la toile de Jouy organise du 16 novembre 2021 au 23 mars 2022 une exposition : La littérature dans les indiennes aux xviiie et xixe siècles.